AI業務効率化の落とし穴。経営層・管理職が知っておくべきAI活用の考え方とは?

AI技術をビジネス成果へとつなげる方法に

お悩みの方必見!

ニジボックスのAI関連支援をご紹介!

「AIを導入すれば、業務は効率化され、生産性は自然と上がる」——そう考えてAI活用に踏み切ったものの、期待したほどの成果が見えず、違和感を抱いている経営者や管理職は少なくありません。業務時間は確かに短縮されたはずなのに、組織全体のアウトプットや事業成長にはつながっていない。その背景には、AIを“効率化ツール”としてのみ捉えてしまうことによる構造的な落とし穴があります。

本記事では、AI活用がうまくいかない理由と、経営と現場をつなぐ活用法をひもといていきます。

■イベント動画の紹介

本記事は、2025年12月にニジボックスが開催したオンラインイベント『AIで生産性改善はできるのか? ~広木大地 × 古川陽介 クロストーク~』の内容をもとに執筆しています。

実際の操作画面や詳細な解説を動画で見たい方は、こちらからご覧いただけます。

アーカイブ動画を視聴する(YouTube)

広木 大地

株式会社レクター代表取締役。一般社団法人日本CTO協会理事会社

1983年生まれ。筑波大学大学院を卒業後、2008年に新卒第1期として株式会社ミクシィに入社。同社のアーキテクトとして、技術戦略から組織構築などに携わる。同社メディア開発部長、開発部部長、サービス本部長執行役員を務めた後、2015年退社。現在は、株式会社レクターを創業し、技術と経営をつなぐ技術組織のアドバイザリーとして、多数の会社の経営支援を行っている。著書『エンジニアリング組織論への招待~不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング』が第6回ブクログ大賞・ビジネス書部門大賞、翔泳社ITエンジニアに読んでほしい技術書大賞2019・技術書大賞受賞。一般社団法人日本CTO協会理事。朝日新聞社社外CTO。株式会社グッドパッチ社外取締役。

X:@hiroki_daichi

古川 陽介

株式会社ニジボックス デベロップメント室 室長

2019年よりニジボックスに参画、株式会社リクルートではグループマネージャ、Japan Node.js Association では代表理事を務める。 JSConf.jp 開催主催者。

X:@yosuke_furukawa

目次

多くの経営者が抱える「本当にAIで効率化したのか?」という疑問

各種生成AIを使うことで、資料作成や調査、コード補完といった作業時間は短縮され、現場レベルでは「前より早く終わる」「残業が減った」といったポジティブな変化が起きています。

一方で経営層からの「現場は確かに楽になっているが、経営指標としての生産性が上がっている実感は薄い」という声を聞くこともあります。AIの利用が、売上や利益、事業スピードといった指標に直結していないケースが多く、「本当にこれは投資対効果が出ているのか?」という疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。

そもそも、「効率化」と「生産性」はイコールではないのかもしれません。AIによって1人あたりの作業時間が減っても、その浮いた時間が新しい価値創出に使われていなければ、組織全体としての生産性は変わらない、もしくは下がることさえあるでしょう。

「AIの利用で早く作業が終わった分、結局別の細かい作業が増えてしまった」「レビュー回数が増え、トータルでは作業時間が変わらない」という指摘もあります。AI導入の成果を“作業時間の短縮”だけで測ろうとすると、この違和感は解消されません。

AI導入の企業が抱える2つの問題——「短期的リターンの罠」と「消える生産性の罠」

前章で触れたように、「AI活用で思ったほど成果が出ていないのでは?」という疑問の背景には、技術の問題ではなく、AI導入時の考え方そのものに潜む構造的な問題があります。本章では、広木氏の著書『AIエージェント人類と協働する機械』で語られている「短期的リターンの罠」と「消える生産性の罠」を解説しながら、その問題を解き明かしていきます。

問題①:短期的リターンの罠——“早く結果を出したい”が生むゆがみ

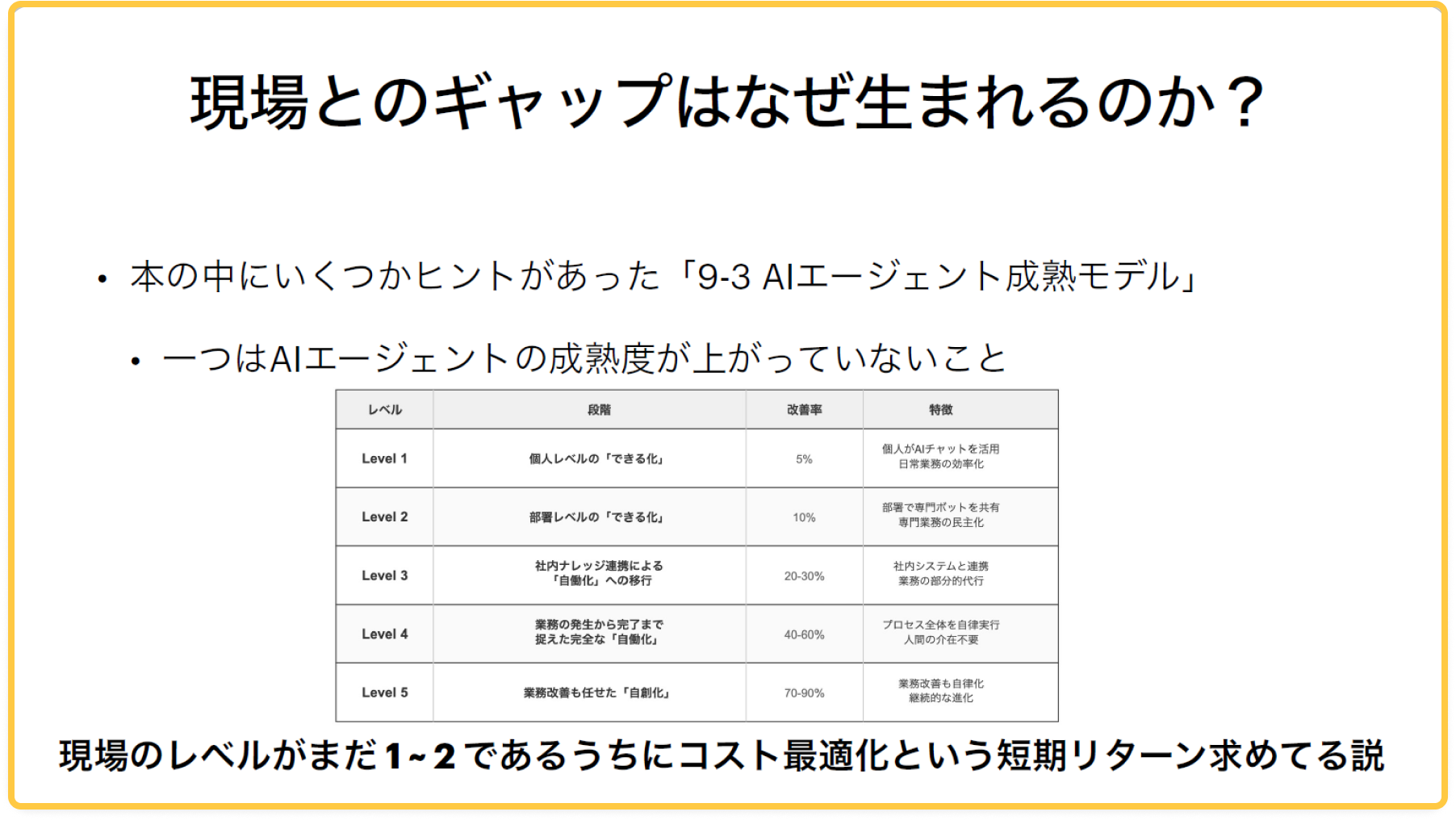

(当日使用されたスライドより)

AI導入の初期段階で多くの企業が注目するのが、「どれだけ工数が削減できたか」「人件費はいくら浮いたか」といった、短期的で分かりやすい成果です。

しかし、現場のAI活用レベルがまだ「試行錯誤段階(上表のレベル1〜2)」にあるにもかかわらず、いきなりコスト最適化といった成果を求めてしまうと、無理が生じるおそれがあります。

結果として起こりやすいのが、

・AIを「今の仕事を早くこなすための道具」に限定してしまう

・本来見直すべき業務構造には手をつけない

・現場は“時短プレッシャー”だけを感じる

といったことなどです。

これは、かつてITシステムやDX導入時にも繰り返されてきた失敗とよく似ています。ツールは導入されたが、仕事のやり方は変わらず、結果として「忙しさだけが増えた」という状況です。

AI活用においても同様に、短期的リターンを先に固定してしまうと、AIの使い方そのものが小さく収束してしまうという問題が起きやすくなるといえるでしょう。

問題②:「消える生産性の罠」——改善が組織に蓄積されない理由

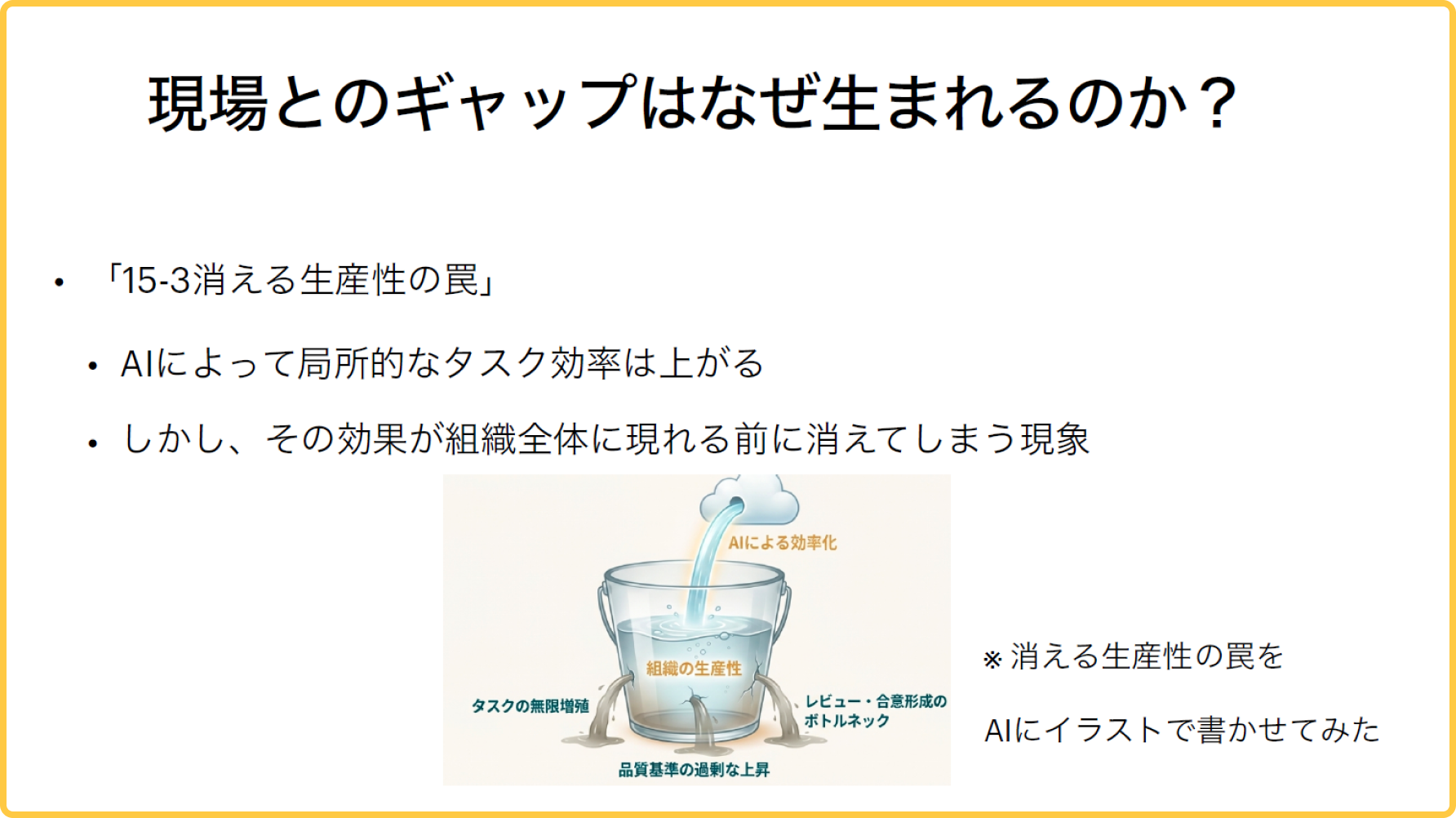

(当日使用されたスライドより)

もう一つの大きな問題が、「一度は上がったはずの生産性が、気づけば元に戻っている」現象です。

AIによって局所的なタスク効率は上がっても、その効果が組織全体に成果として現れる前に消えてしまう。なぜなら、「効率が上がって浮いた時間を何に使うか」が明確に定義されていないからです。

浮いた時間で向き合わなければならないのは、不確実で本質的な問い、つまり問題を解くのではなく発見すること。浮いた時間の使い道が設計されていないと、重要度の低いタスクや割り込み対応に追われ、改善効果が事業成果に結びつきにくくなります。

これは、AI活用を前提とした業務設計・共有の仕組みが存在しないことが原因かもしれません。AIによる改善を「一時的なブースト」で終わらせず、組織の標準プロセスとして定着させられるかどうか。ここが、生産性が“消えるか、積み上がるか”の分かれ道になります。

経営と現場がコミュニケーション不全を起こさないためのAI活用ワークフローとは?

AI活用がうまくいかない企業の多くで見られるのが、経営と現場が「別のものを見ている」状態です。経営は「成果が見えない」と感じ、現場は「確かに楽になっている」と感じている。このギャップを放置すると、AI活用は次第に形骸化していきます。

では、どうすればよいのか? ニジボックスでは、このギャップを埋めるために、AI活用をツール導入ではなく「ワークフロー設計」として捉えています。

STEP1:Why / What を徹底的に言語化する

最初に行うのは、「なぜこの業務を改善したいのか」「何がボトルネックになっているのか」を整理することです。機能やタスクは実装できても、「何を作るべきか」「なぜそれが必要なのか」が曖昧なままでは、AIを使っても成果は頭打ちになってしまう懸念があります。

この段階で重要なのは、

・事業価値に直結している工程はどこか

・「AIで速くするべき業務」と「人が考えるべき業務」の切り分けを、経営と現場で認識を合わせることです。

特に重要なのはWhyの部分で、広木氏は「Why を積極的に収集する仕組みを作るのが我々エンジニアの使命になる」と語っています。

STEP2:短期ではなく「中長期の数値目標」を置く

次に設定すべきなのが、中長期視点の指標です。「月◯時間削減」といった即効性のあるKPIではなく、

・開発リードタイムをどう変えるか

・リリース頻度や改善サイクルをどう高めるか

・人が価値創出に使える時間をどれだけ増やすか

といった、事業成果にひもづく指標を置きます。

これにより、経営は「投資としてのAI活用」を判断でき、現場は「何のためにAIを使うのか」を理解しやすくなります。

STEP3:現場のAI習熟をコストではなく「投資」と捉える

AIは導入すれば即戦力になるものではありません。試行錯誤や失敗を通じて、初めて使いどころが見えてきます。

ニジボックスでも、

・プロンプト設計の試行

・使えなかったケースの共有

・メンバー同士のブレスト

といったプロセスに時間をかけています。

ここを省略すると、「一部の人だけが使えるAI」になり、効果が組織に積み上がっていく効果は期待できないのではないでしょうか。

STEP4:経営と現場の往復を“仕組み”にする

最後に重要なのが、AI活用の成果や課題を定期的に往復させる仕組みです。

・経営は、数字だけでなく現場の実感を聞く

・現場は、「楽になった」で終わらせず事業影響を言語化する

この往復があることで、AI活用は単なる現場改善ではなく、経営判断と連動した取り組みへと進化します。

【AI活用事例】ニジボックスが実践した見積もり~レビューまでの効率化

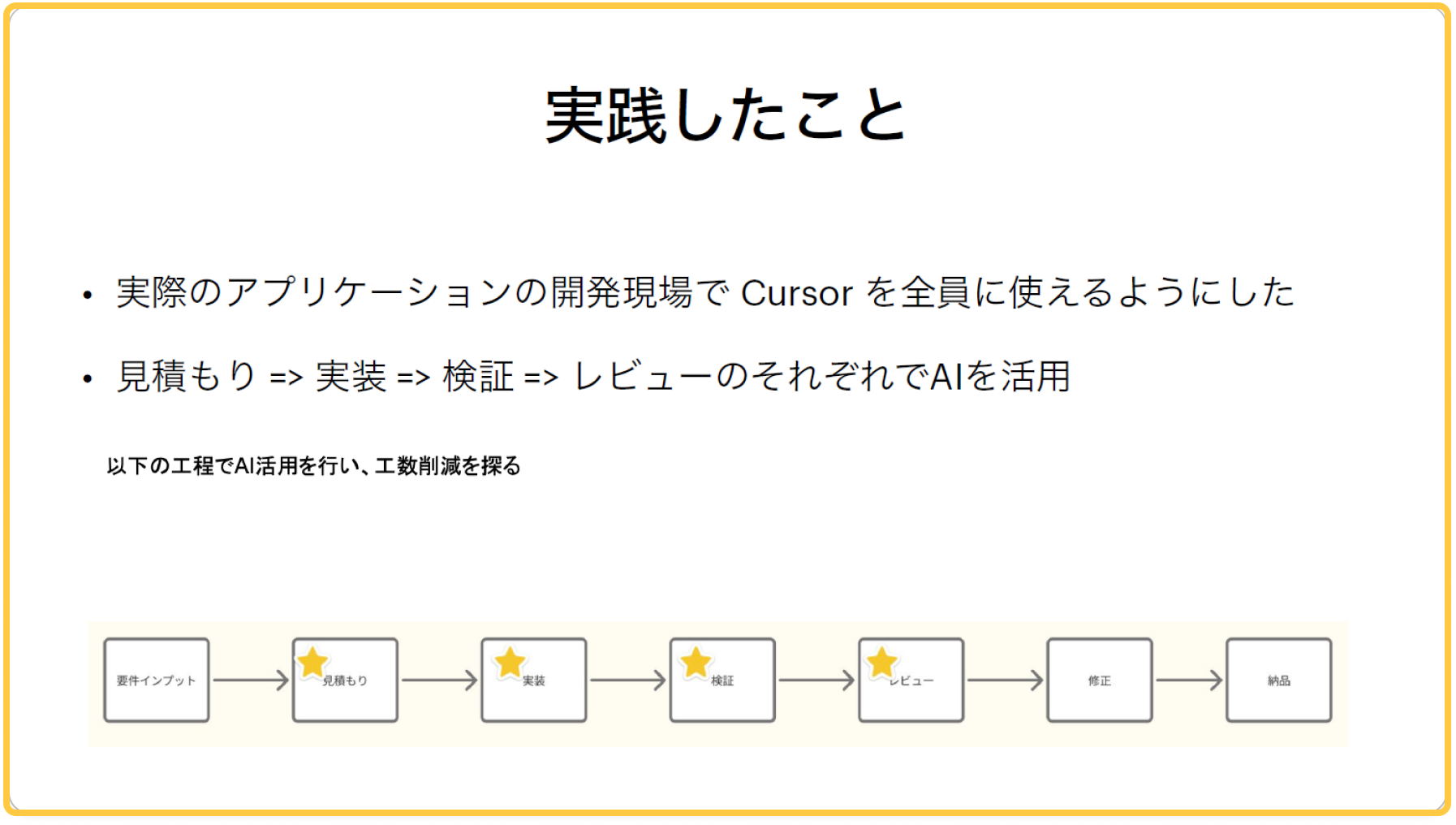

(当日使用されたスライドより)

の章で紹介したような「ワークフロー」を整備した後、いよいよ現場でAIを活用する段階となります。ここからは、ニジボックスの開発組織による活用事例を紹介していきましょう。現場で工数が集中しやすく、かつ属人化しやすい見積もり・実装・検証・レビューの4工程を対象に、AI活用を段階的に設計し実践しています。

1.見積もり:経験と勘に頼っていた判断をAIで言語化する

見積工程は、開発プロセスの中でも特に暗黙知が多い領域です。要件を読んだ瞬間に「これは重い」「ここが危ない」と感じ取れるかどうかは、経験年数や過去案件への理解に大きく左右されます。

その結果、特にジュニアメンバーの場合、「何を前提条件として確認すべきか」「どこに工数がかかりそうか」が分からず、見積もりそのものが難しいケースがありました。

そこで、見積もり用の『Cursor』の.mdcファイル(プロジェクトのルールを定義する設定ファイル)を用意し、事前にAIエージェントと“仮打ち”を行うという取り組みを実施。より精緻な見積もりを出しやすくなりました。

2.実装:コーディングルールや前提知識をAI側に持たせる

HTML/CSS/JavaScriptといったフロントエンド領域を中心に、チーム内で蓄積してきたコーディングルールやノウハウを.mdcファイルに反映し、AI活用に組み込んでいきました。

特に、チーム内で完結する技術領域については、既存の知識やルールをそのまま生かせたことで「質のいいリクエスト(AIへの指示)が書けた」という手応えを感じています。

3.検証:実装から検証作業までを一部自動化

検証工程では、『Figma MCP』や『Playwright MCP』といった仕組みを活用し、実装から検証作業までをつなげて半自動化する試みを実施しています。

その結果、QA(品質保証)工程において、不具合の指摘数が減少し、修正に伴う手戻り工数も抑えられています。

4.レビュー:AIによる事前チェックで品質を底上げする

レビュー前にAIを使い、「可読性・保守性の観点でのチェック」「改善余地の洗い出し」などを整理しています。これにより、人のレビューは本質的な判断や設計意図の確認に集中できるようになりました。

AIの業務効率化は「絶対速度」ではなく「相対速度」で考える

AI活用で本当に問われるのは、「どれだけ速くなったか」ではなく、競争環境の中で「相対的にどれだけ経済価値を生むスピードを手に入れたか」である、と広木氏は語っています。AIというカードは全ての人に配られているので、他のプレイヤーも速度が上がっている事実を忘れてはなりません。

相対速度を意識しつつ、事業判断・開発・改善のサイクルそのものを加速させられれば、AIは強力な競争優位性になりうるのではないでしょうか。

ニジボックスは、こうした考え方をベースに、経営と現場の双方に寄り添いながらAI活用を支援しています。“AIを使うこと”自体を目的にせず、価値を生み続けるスピードをどう作るか。その視点こそが、これからのAI活用に求められています。AI活用に関してお悩み事があれば、まずはお気軽にお問い合わせください。

監修者

古川 陽介

複合機メーカー、ゲーム会社を経て、2016年に株式会社リクルートテクノロジーズ(現リクルート)入社。 現在はAPソリューショングループのマネジャーとしてアプリ基盤の改善や運用、各種開発支援ツールの開発、またテックリードとしてエンジニアチームの支援や育成までを担う。 2019年より株式会社ニジボックスを兼務し、室長としてエンジニア育成基盤の設計、技術指南も遂行。 Node.js 日本ユーザーグループの代表を務め、Node学園祭などを主宰。