グロースハックとは?プロダクトの成長に欠かせない考え方と進め方を解説!代表的なフレームワークも紹介

グロースハックとは、「プロダクト成長のための継続的な検証・改善」を意味する言葉です。

近年では、コロナショックや世界情勢の影響で、市場環境や顧客ニーズに変化が生じやすくなりました。また、多くの日本企業は、原材料費や人件費の高騰、人手不足の問題にも直面しています。

こうした厳しい時代に企業に求められるのは、余計な出費を抑えつつ、限られた人材や資金の中でいかに効率よく成果を出し続けるかということです。

そこで、注目を集めているのがグロースハックです。グロースハックとは、マーケティングとエンジニアリングの両輪からプロダクトが売れるように設計し、厳しい状況下でもビジネスの成長を促せる考え方を指します。

この記事では、グロースハックの詳しい意味やマーケティングとの違い、基本的なフレームワークから具体的な進め方まで解説します。

皆さんがよく知っているサービスの中にも、グロースハックの考え方を用いて急成長したものがたくさんあります。

自社のプロダクトをより成長させるヒントが満載なので、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

グロースハックとは?

グロースハック(Growth Hack)とは、「プロダクトを成長させるため、継続的に検証・改善を続ける」ことを指す考え方です。

アメリカのマーケター「ショーン・エリス」が提唱

グロースハックは、Dropbox社でマーケティングアドバイザーとして活躍したショーン・エリスが提唱しました。

「Dropboxに知人を招待すれば、オンラインストレージの容量を無料で追加してもらえる」という施策によってユーザー数を飛躍的に伸ばしたことで有名です。

彼のスタートアップ・マーケティングに関するブログには、次のような記述があります。

プロダクトを開発した後、次の重要なステップは、ビジネスを成長させるためのスケーラブルで再現性があり持続可能な方法を見つけることです。

-Find a Growth Hacker for Your Startup

この「ビジネスを成長させるためのスケーラブルで再現性があり持続可能な方法」がグロースハックを指しています。

グロースハックとマーケティングの違い

グロースハックはよくマーケティングと比較されます。

両者の違いを見ていくことで、よりグロースハックについての理解を深めていきましょう。

マーケティングは、プロダクトが売れるための手法や仕組みを指します。

グロースハックもマーケティングの手法を用いますが、さらに「プロダクト自体に成長させる仕組みを入れ込む」のがグロースハックとマーケティングとの違いです。

マーケティングとエンジニアリングの両輪でプロダクトが売れるように設計し、ビジネスの成長を促すことをグロースハックと呼びます。

マーケター×エンジニア=グロースハッカー人材の重要性

マーケター的視点とエンジニア的視点を併せ持ち、成長に寄与するグロースハッカー(グロースハックを実践する人)を採用する企業も増えています。

特にIT業界では、日々多くのプロダクトが生まれ、ユーザーニーズの変化スピードも速いため、短いサイクルで改善を重ねないと成長が望めません。

そこで、グロースハッカーのように複数の視点から成長する仕組みを作っていける人材の需要が高まっているのです。

グロースハックがもたらす2つのメリット

グロースハックがもたらす具体的なメリットは、次の2つです。

- プロダクトの品質を継続的に高められる

- データに基づいた改善ができる

それぞれ、解説していきましょう。

1.プロダクトの品質を継続的に高められる

グロースハックを行うメリットの1つ目は、成長し続ける仕組みをプロダクト自体に組み込むため、プロダクトの品質を継続的に高められるということです。

例えば、動画配信サービスの場合、常にリサーチをしながらユーザーニーズを捉え、それに基づいた新しい動画を追加するといった仕組みを作ると、ユーザーにとって魅力的なサービスへと成長していくでしょう。

2.データに基づいた改善ができる

グロースハックがもたらす2つ目のメリットは、データに基づいたプロダクト改善が可能なことです。

グロースハックでは、ABテストやファネル分析などのリサーチでデータ収集をし、そのデータを基に施策の優先度を決めていきます。

「マーケターの勘」のような不確かなものに頼らず、データという根拠からやるべきことを決定するので、結果的に「施策が当たりやすく」なります。

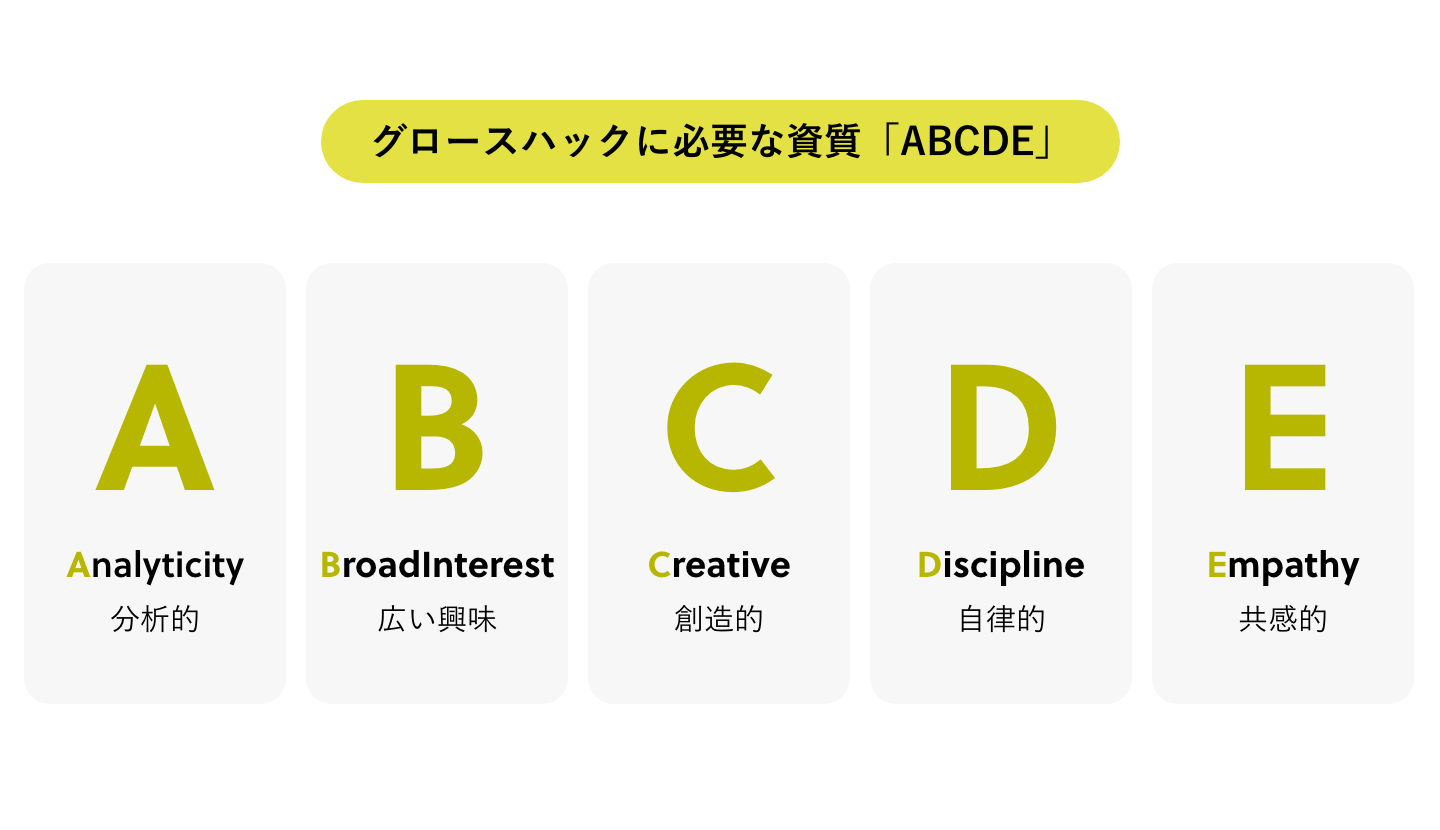

グロースハックに必要な5つの資質「ABCDE」

グロースハックを実践するには5つの資質が必要と言われており、それぞれの資質の頭文字を取って「ABCDE」と表されます。

どのような資質が必要なのか、順番に見ていきましょう。

1.Analyticity:分析的

グロースハックに必要な1つ目の資質は分析的であることです。

データを分析し、それに基づいて施策を決め実施するため、グロースハックには欠かせない資質といえます。

2.Broad Interest:広い興味

グロースハックに必要な2つ目の資質は、広い興味を持つことです。

そもそもグロースハックは、マーケティングとエンジニアリング両方の視点が必要なことからも、広い興味の重要性を示しています。

今のユーザーにどんなニーズがあるのか、どんな仕組みを組み込めばユーザーにとって魅力的なのか……など、幅広い視点で興味を持つことで、施策のアイデアも生まれやすくなるでしょう。

3.Creative:創造的

新しい価値を生み出し続けることが求められるグロースハックには、創造性も必要です。

特に開発では、UI/UXデザインに関する知見を持ち、創造性を発揮すればよりグロースハックを推し進めることにつながるでしょう。

■関連記事:UIについては以下記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください!

【今さら聞けない】ユーザーインターフェース(UI)とは?UXとの関係性までやさしく解説

■関連記事:UXについては以下記事で詳しく解説しています。こちらの記事もぜひご覧ください!

ユーザーエクスペリエンス(UX)とは?〜UIとの違いから具体事例まで〜

4.Discipline:自律的

自らを律し、細かい作業もいとわず取り組めることがグロースハックに必要な4つ目の資質として挙げられます。

グロースハックは、テキストを微調整する、一か所だけ色を変えるなど、短いスパンで細かい改善を繰り返すことも多いため、それらを地道に続けられる資質が必要です。

5.Empathy:共感的

グロースハックに必要な最後の資質は、ユーザーの気持ちに寄り添い、共感することです。

共感的であれば、ユーザーのニーズを満たす改善を継続的に実施できるでしょう。

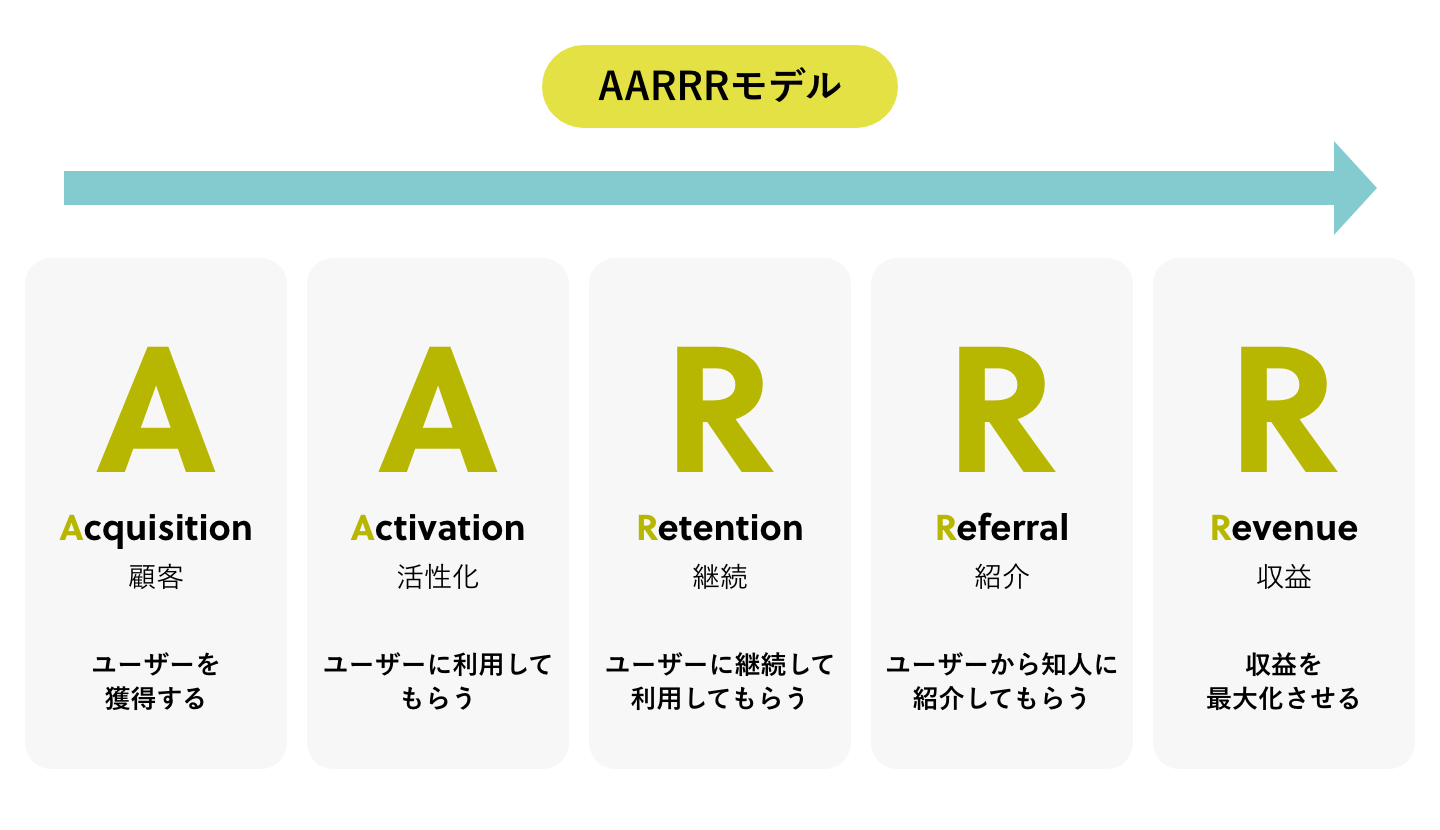

グロースハックの代表的なフレームワーク:AARRRモデル

次は、グロースハックを実践する際のフレームワークとして有名な「AARRR(アー)モデル」を紹介します。

次章で具体的な実践STEPについて解説しますが、その前に基本的な型を理解しておきましょう。

AARRRモデルについては下記記事でも詳しく解説しているので、こちらの記事もぜひご覧ください!

■関連記事:

AARRR(アー)モデルとは?グロースハックに活用するメリットや5つの段階を詳しく解説!

Acquisition:ユーザーを獲得する

グロースハックは、まず多くの新しいユーザーを獲得することからスタートします。

新しいプロダクトをリリースした直後は、その存在すら知らない人がほとんどです。

まずはプロダクトを知ってもらい、Webサイトにアクセスしてもらったり、アプリをインストールしてもらったりすることを目指します。

手法としては、広告を打つ、SEOやLPOなどが挙げられます。

■関連記事:LPOについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください!

LPOとは?コンバージョンを最大化させるLP改善手法を解説!

Activation:ユーザーに利用してもらう

ユーザーがプロダクトの存在を知り、訪問したら、次は利用してもらうことを目指します。

利用してもらわないことには、改善に生かすデータも得られません。

例えば、一部の機能を無料で利用できるようにする、会員登録を促す特典を用意するといった手法で、利用を活性化させます。

Retention:ユーザーに継続して利用してもらう

ユーザーに利用してもらうことができたら、次のフェーズではなるべく長い期間の利用を促し。ます。

接する期間・時間が長くなるほど、ユーザーはそのプロダクトに対する評価が高くなります。

割引キャンペーンや便利な新機能の実装などで、エンゲージメントを高めていきましょう。

Referral:ユーザーから知人に紹介してもらう

ユーザーの周囲の人にプロダクトを紹介してもらい、さらなる新規ユーザー獲得を目指します。

記事冒頭に登場したショーン・エリスによる「知人招待で容量追加」のような施策が有効でしょう。

直接の知人に紹介してもらうだけではなく、SNSのシェアを促して拡散を狙うのも手です。

Revenue:収益を最大化させる

グロースハックのフレームワークの最後のフェーズでは、ビジネスの収益最大化を目指します。

つまり、ユーザー数×単価を最大化させるために、より効率的な施策を見極め実施するのです。

さらなるユーザー獲得を目指すのか、ユーザーエンゲージメントを高めるのか、それぞれにかけるリソースのバランスを最適化させていきます。

グロースハックを実践する6STEP

それではここからは、実際にグロースハックを進めるSTEPを6つに分けて解説します。

【STEP1】プロダクトを開発する

グロースハックの実践は、当然のことながら、プロダクトの開発から始まります。

もちろん、ただ作るのではなく、ユーザーにとって魅力的で利用したいと思ってもらえるものを開発することが重要です。

新しいプロダクト開発の考え方や手法を解説すると長くなってしまうので、ぜひ次の記事をご参照ください。

■関連記事:

新規事業のアイデア創出のための5つの型とフレームワークを徹底解説!

【保存版】知っておくと便利!ステージ別、新規事業立案のためのフレームワーク

【STEP2】現状を把握する

プロダクトを開発してユーザーを獲得し、利用数も増えてきたらデータを収集し現状把握します。

ここでよく使われるデータ収集の手法はファネル分析です。

ファネル分析とは、AARRRモデルの「どのフェーズでユーザーが離脱してしまっているか」を分析する手法です。

例えば、AARRRモデルのRetention(継続利用)が少ない、Referral(知人への紹介)が思うようにされていないなどと分析して問題となっているフェーズを見極めることで、効果的な改善施策を検討できます。。

また、STEP2と後述するSTEP3の両方で使われる手法として、コホート分析もあります。

コホート分析は、ユーザーを一定の条件(同時期に利用開始したなど)または属性(年齢や居住地など)によってグループ分けし、グループごとに時間経過による行動の変化を分析する手法です。

現状把握に適しており、例えば利用開始した月ごとにユーザーをグループ分けして動向を見ることで、「●月は継続利用が少ないので何かしらの課題がありそう」「月を経るごとに継続利用率が上がっているから、改善がうまくいっている」というように情報を把握できます。

【STEP3】仮説を立てる

グロースハック実践の3つ目のステップでは、STEP2で把握した情報から「どのような施策が有効か」の仮説を立てます。

例えば、ファネル分析で継続利用に課題があると分かったとしたら、2回目利用者限定のお得なクーポンキャンペーンを打てば解決できるかもしれません。

紹介してくれる人が少ないなら、紹介した人だけが見られる限定コンテンツを設けてみるなどの施策が考えられます。

【STEP4】実践する

グロースハックの次のステップでは、前STEPで立てた仮説を実践すべく、キャンペーンや新しいコンテンツをプロダクトに実装します。

実装したプロダクトをユーザーが利用したところで、次のSTEPに進みます。

【STEP5】検証、改善する

次は、実装後のプロダクトを検証します。

ここでよく使われる検証手法には、ABテストが挙げられます。

ABテストは、2種類(あるいはそれ以上)の施策を比較して、どの施策がより効果的なのかを検証する手法です。

例えば、新しいコンテンツをプロダクトに実装することは決定したものの、コンテンツ案が2つあって絞り切れないとなった場合に、ABテストで実際にユーザーの反応を見ることでより有効な施策を進められます。

その後、検証したデータを基に、必要に応じてプロダクトを改善します。

ABテストについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひこちらの記事もご覧ください。

■関連記事:

ABテストとは?サイト最適化に重要なテストを分かりやすく解説!実施の際の注意点も紹介

【STEP6】STEP1~5を繰り返す

最後のステップでは、1~5のSTEPを短いサイクルで繰り返し、継続的にプロダクトの改善を進めることで、最終的に収益の最大化を目指していきます。

このステップが、グロースハックの最も重要なポイントです。

そもそも、プロダクトがユーザーに魅力的に受け取られていないと分かれば、全体を大きく作り直す判断が必要なこともあります。

もちろん、ちょっとした改善をすれば解決されるケースもありますが、改善の必要な箇所が多数ある場合はいかに優先順位を決めるかが重要になってきます。

ここまで基本的なグロースハックの実践手順について解説してきましたが、より具体的な事例や詳しい実践方法を学びたい方には、『Hacking Growth グロースハック完全読本』(著・ショーン・エリス)、『いちばんやさしいグロースハックの教本』(著・金山 裕樹)などの書籍もお勧めです。

■参考書籍:

日経BP、ショーン・エリス/モーガン・ブラウン 著、金山 裕樹 監修、門脇 弘典 翻訳、(2018)『Hacking Growth グロースハック完全読本』

インプレス、金山 裕樹/梶谷 健人 著、(2016)『いちばんやさしいグロースハックの教本』

グロースハックの事例を紹介

グロースハックとして具体的に何をするかは、企業の課題や状況、プロダクト・サービスの特徴、目指すゴールなどによって大きく変わります。

この章では、代表的な事例を確認しながら、グロースハックが具体的にどういうものかをイメージしていきましょう。

1. Dropbox

Dropboxは、オンラインストレージとして世界各国で利用されているサービスです。マーケティングでDropboxの創業初期を支えていたショーン・エリスが、グロースハックという概念を考え出しました。こうした背景から、Dropboxは「元祖グロースハック企業」と呼ばれることもあります。

Dropboxでは、売り上げやアクティブユーザー数、解約に関する4つのKPIを設定し、以下のマーケティングファネルごとに細かなグロースハック施策を行っています。

- Acquisition(獲得)

- Retention(継続)

- Activation(利用促進)

例えば、獲得フェーズのグロースハック施策で有名なのが「他のユーザーを紹介すると自分のストレージ容量がアップする」というものです。また、継続のフェーズでは、不満を抱えたユーザーを無理につなぎとめようとせず、むしろ面倒な手続きなしで簡単に解約できる仕組みにすることで、双方の負担軽減や、不満を最小限に抑えることに成功しています。

その結果、解約後の再登録率が向上しているのも、グロースハックの成果であると考えられます。

■参考URL:

https://navi.dropbox.jp/growth-hack

2. Airbnb

Airbnbは、別荘やコンドミニアムなどの空き部屋を貸したい人(ホスト)と、借りたい人(ゲスト)をつなぐ、いわゆる民泊のWebサービスです。コロナ禍前の2019年夏には、Airbnb史上最高の宿泊者数400万人を達成したとされています。

Airbnbがスタートアップ期に抱えていた課題は、民泊を利用するゲストと別荘などを貸し出すホストの両方を、バランスよく集めなければいけないことでした。そこでAirbnbが考え出したのは、Airbnbから、アメリカ発の地域別掲示板サービス「Craigslist」への投稿・転載ができるようにすることです。

Airbnbは、宿泊情報を掲載するホストの管理画面に、「Craigslistに投稿する」というボタンを設置しました。その結果、ホストは自分の宿泊情報をCraigslistに転載できるようになり、その掲示板を見たゲストが宿泊予約をする……という好循環が生まれるようになったのです。

Airbnbのグロースハックは、Craigslistという無料の巨大掲示板をうまく活用することで、ゲストとホストの両方をバランスよく獲得できた好事例と考えてよいでしょう。

■参考URL:

https://medium.com/airbnb-engineering/growth-at-scale-getting-to-product-sharing-fit-ccb4b501ecf

グロースハックを成功させるために押さえておきたい5つのポイント

グロースハックを実践するに当たって、成功を左右するポイントがいくつかあります。

ここでは、そのポイントを5つに分けて解説します。

1. ユーザーニーズに合うプロダクトにする

プロダクトやビジネスの成長には、そもそもプロダクトがユーザーに受け入れられるものでなければなりません。

AARRRモデルのどのフェーズにおいても、「ユーザーが利用したいプロダクト」であることが大前提です。

ユーザーニーズに合うプロダクトにすることが、グロースハックの第一歩ともいえるので、そのためのリサーチやUI/UXデザインをしっかりと行うことが重要です。

2. データ分析を重要視する

グロースハックのための施策を考えるにあたって、その判断基準となるのがデータです。

実際にプロダクトを利用してもらっているユーザーからのデータを収集し、適切な分析をすることで、どのような施策が最適かを見いだすようにしましょう。

3. スピードを意識する

グロースハックでは、PDCAサイクルを短いスパンで継続的に行うことで、再現性のある方法を見つけていきます。

全ての施策で成功する必要はなく、改善を繰り返すことで成功の確度を上げていくことを意識しましょう。

4. 専門チームを編成する

グロースハックは、ウォーターフォール型のような従来の開発手法とは異なる手順を踏みます。

従って、グロースハックの専門チームを編成することが成功のカギを握ります。

グロースハッカーは日本においてはまだ少ないため、マーケターやデザイナーなどグロースハックを構成する要素における専門家を集めてチームを作るとよいでしょう。

5. 費用を最小限に抑える

どれだけプロダクトの利用ユーザーが増えて売り上げが伸びても、莫大な費用をかけてしまっては十分な利益が得られません。

データ分析や施策は、コストとのバランスも考えて検討・実施するようにしましょう。

グロースハックを加速させる最適化手法4選

次に、グロースハックのためにお勧めな最適化手法について解説していきます。

これから紹介する手法はマーケティングなどではよく聞く言葉ですが、グロースハックにおいても重要な手法といえます。

1. 検索エンジン最適化(SEO)

検索エンジン最適化(SEO)とは、「Search Engine Optimization」の略称で、Googleなどの検索エンジンの検索結果において上位に表示されるようにする取り組みです。

特に外部サイトから自サイトへ向けられたリンクである被リンクと、コンテンツに重点を置いてSEO対策を行うことが重要です。

Googleはユーザーの利便性や有益なページを高く評価するため、SEO対策においてもユーザーファーストを意識することが重要となります。

2. マップエンジン最適化(MEO)

マップエンジン最適化(MEO)とは、「Map Engine Optimization」の略称で、GoogleマップやYahoo!地図などの地図に掲載する情報の最適化や、マップでの検索結果を上位表示させることを指しています。

店舗や事業所を持つビジネスにとってMEO対策は来店客を増やすための重要な要素であり、ローカルSEOとも呼ばれます。

店舗名や地域名を含む検索をした場合、通常の検索結果よりも上に地図情報と周辺施設の情報などが含まれた「ローカルパック」という形式で表示されます。

MEO対策を行うことでGoogleの検索結果が「ローカルパック」で1位よりも上に表示されるため、結果的に通常のSEO対策にもつながるとされています。

3. エントリーフォーム最適化(EFO)

EFOとは「Entry Form Optimization」の略であり、資料請求フォームや問い合わせフォームの入力完了率を向上させるために施策を行って、フォームを改善、最適化することです。

ユーザーは入力フォームに情報入力している際、入力する項目数が多い、入力方法が分かりづらい、途中で入力がリセットされてしまうなどストレスを感じることがあります。

中には、そのストレスにより、途中でフォームから離脱してしまうことがあります。

EFOはこの途中離脱率を下げるためにフォームを改善することで、CVR(コンバージョン率)を向上させることを目的としています。

4. ランディングページ最適化(LPO)

LPOとは「Landing Page Optimization」の頭文字を取った略語で、ランディングページ最適化と訳されます。

ランディングページはWebサイトを訪れたユーザーが最初に訪れるページのことであり、最適化することでLP(ランディングページ)の効果を上げるための手法がLPOになります。

LPOの目的は、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供することによって、ページの直帰率を下げCVR(コンバージョン率)を向上させることです。

ランディングページを最適化することで、ユーザーが求めている情報をすばやく提供し、サイト内での滞在時間や購入率を向上させられます。

LPOに関しては下記の記事で詳しく解説しているので、こちらの記事もぜひご覧ください!

■関連記事:

LPOとは?コンバージョンを最大化させるLP改善手法を解説!

グロースハックに役立つ4つのツール

グロースハックの実践をより効率的なものとするための下記4つのツールを紹介します。

- Google Analytics

- Optimizely

- Mailchimp

- Qualaroo

無料で使える「Google Analytics」

Google AnalyticsはGoogleが提供する無料のWeb解析ツールで、Webサイトのトラフィックやユーザーの行動データを収集し分析できます。

Webサイトの改善やマーケティング戦略の見直しなど、重要なビジネスの意思決定に役立てられます。

また、多様なレポートやダッシュボード機能により、Webサイトの訪問者についてより詳細な洞察を得ることも可能です。

Google Analyticsは初心者から上級者まで、幅広いユーザーに利用されておりWebサイト運営に必須のツールとなっています。

世界シェアNo.1のABテストツール「Optimizely」

Optimizelyはアメリカのサンフランシスコに拠点を置くOptimizely社が提供するABテストツールで、世界シェアNo.1を誇ります。

Optimizelyの最大の特徴は、コーディングスキルがなくてもビジュアルエディターからテストしたい箇所を選び、直感的に文言の変更、要素の追加・削除などを行えるところです。

また、データはリアルタイムでチェック可能で、最も効果的なパターンを把握できます。

統計学の知識がないユーザーでも利用可能であり、オバマ大統領の再選に貢献したことでも有名です。

メールマーケティングで活躍「Mailchimp」

Mailchimpは特にメール配信サービスツールとして有名です。Mailchimpは多数のテンプレートを提供しているため、ランディングページのような洗練されたデザインのメールを簡単に配信できます。レスポンシブデザインにも対応しています。

ユーザー調査に使える「Qualaroo」

Qualarooは、グロースハックの第一人者であるショーン・エリス氏によってつくり上げられたユーザーインサイトを見つけるためのアンケートプラットフォームです。

Webサイトで調査を行いデータの分析を行うことで、ユーザーをより深く理解し、成長の阻害要因を特定できます。また、感情分析を使用することで、ユーザーからの直感的なフィードバックを受け取り、改善に役立てることが可能です。

グロースハックをベースにした成長戦略「Product-Led Growth」

ここまでグロースハックの意味や進め方について解説してきました。

最後に、ここ数年特に海外のSaaS(Software as a Service=クラウド提供のソフトウェアサービス)企業で注目されている「Product-Led Growth(PLG)」を紹介したいと思います。

PLGは、グロースハックをベースにした「プロダクトの内部でマーケティングや営業活動を完結させる」戦略です。

トライアルやフリーミアムを駆使してユーザーにプロダクトの価値を感じてもらい、「もっといろんな機能を使いたい」とユーザーが感じたタイミングで有料化を促すのがPLGの基本的な流れです。

グロースハックとの共通点も多いPLGですが、「よりプロダクト寄りの考え方」と言えるでしょう。

Product-Led Growthについては以下のイベントレポートでも紹介しています。こちらの記事もぜひご覧ください!

■関連記事:

『グローバル企業のプロダクト開発最新トレンド 』

まとめ

グロースハックについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

近年は「プロダクトの価値を高める」ことの重要性が求められている時代です。

そして、プロダクトの価値を高めるには、UXが重要だとニジボックスは考えています。

しかし、UXに関して次のように思う方は少なくないかもしれません。

- 現状のビジネスで安定した収益を確保できているのでUXの必要性を感じない

- UXが重要だということは分かるが、具体的にどうすればいいかは分からない

下記資料では、「ビジネスにUXが重要な理由」について、事例を交えて分かりやすく解説しています。

ぜひUXの理解を深めることにお役立てください!

元ニジボックス 執行役員、TRTL Studio株式会社 CEO、その他顧問やエンジェル投資家として活動

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。

X:@junmaruuuuu

note:junmaru228