マインドマップアプリ(ツール)のおすすめ9選!選ぶ際のポイントも紹介

ニジボックスの案件事例をご紹介!

初めてマインドマップを作る人には、マインドマップアプリ(ツール)の活用がおすすめです。ただ、マインドマップアプリは数多く種類があるため、何を選べば良いか分からなくなるかもしれません。

そこで今回は、マインドマップアプリを選ぶ際に見るべき7つのポイントとおすすめマインドマップアプリを9つ紹介します。無料・有料、インストール型・クラウド型・スマホアプリ型など、金額や利用できるデバイスについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

マインドマップの基本やメリット、作り方については下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。

目次

マインドマップとは

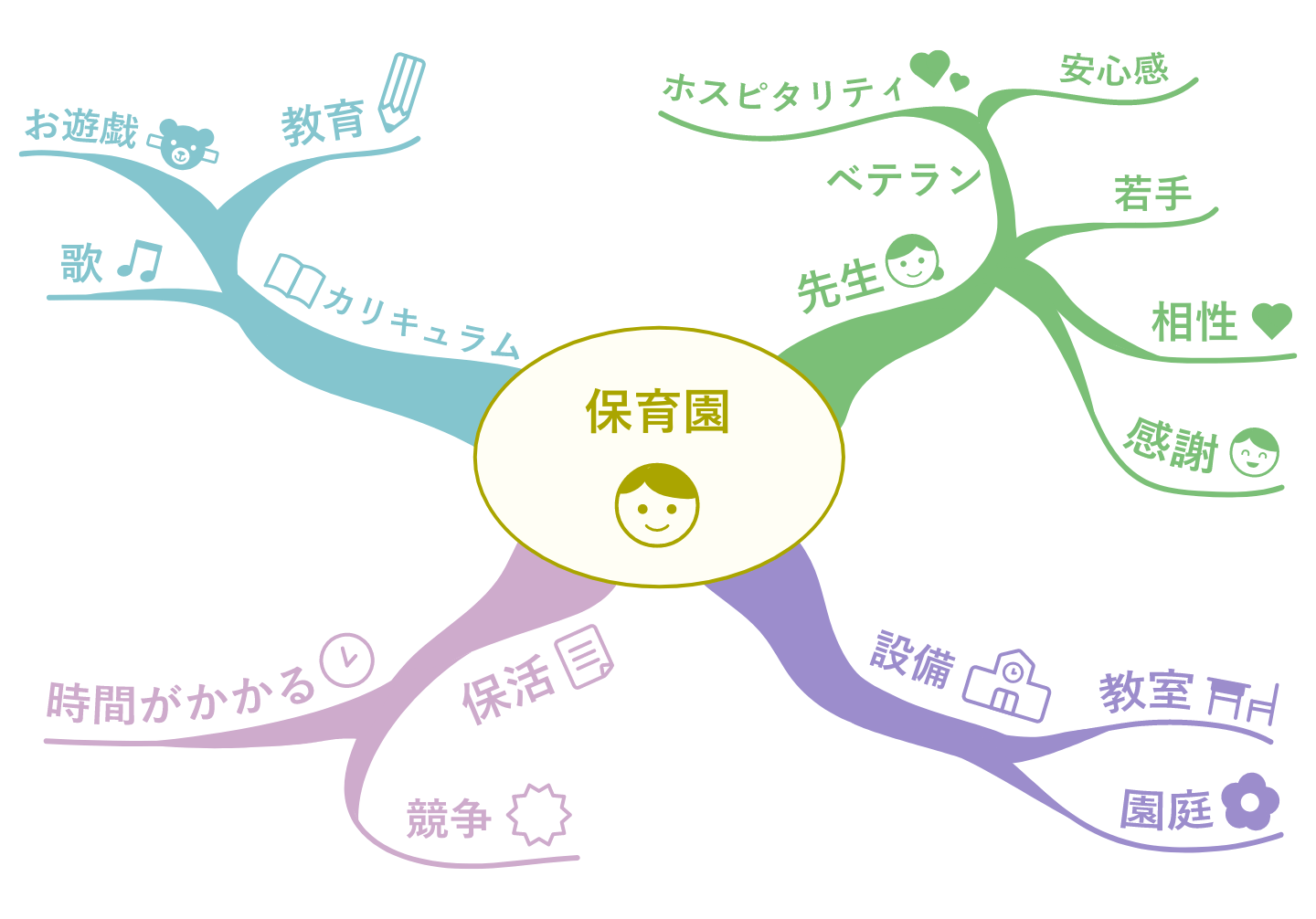

マインドマップとは、人が頭の中で自然に行っている思考を「見える化」することで、頭の働きを活性化し、発想を広げるための手法です。

私たちの頭は、ひとつのことを考え始めても、いつの間にか次々と関連する別のことを連想し続けています。

例えば、「保育園」という言葉を思い浮かべたとき、「先生」「設備」「カリキュラム」「保活」のように、さまざまなイメージが浮かんでくると思います。このように人間が無意識に行っている思考の連鎖を、マインドマップを使って、以下のような目に見える形に落とし込むことで、思考の整理と柔軟な発想の助けになります。

マインドマップアプリ(ツール)を選ぶ際に見るべきポイント7選

マインドマップアプリには、さまざまなタイプがあります。

思考の見える化を効率よく行うには、自分の環境に合ったものを選ぶことが大切です。

この章では、マインドマップアプリの選び方とポイントを7つ紹介します。

1. インストール型・クラウド型・スマホアプリ型の形式と無料・有料の確認

マインドマップアプリは、プログラムをどのような環境で動作させるかによって、以下の3種類に分かれます。

- インストール型:パソコンやサーバーなどにインストールして利用する形式

- クラウド型:オンラインで使用するWebサービス、一般的にはサブスクリプション形式

- アプリ型:スマホやタブレットにダウンロードして使用する形式

また、マインドマップアプリには、無料版と有料版があります。

無料版の場合、費用はかかりませんが作成できるマインドマップの数などに限りがあるなど、何らかの制限があることがほとんどです。

有料版の場合は、基本的にマインドマップの種類によって費用のかかり方が異なります。

インストール型やアプリ型の場合は、導入時の初期費用のみかかるのが一般的ですが、クラウド型はサブスクリプション形式になっているものが多く、月額や年額の費用がかかるシステムとなっています。

特にクラウド型は、常に最新のアプリケーションを使うことができるため、手動でアップデートを行わなくていい点も便利です。

また、自分が作ったマインドマップをクラウド上に保存しておける点もクラウド型の魅力です。ただし、料金を払わなければ当然利用することができなくなります。

そのため、比較検討時には、どのような費用形態が良いかを検討してから導入しましょう。

2.入出力で使えるファイル形式を確認

マインドマップがどのようなファイル形式で入出力できるかもチェックしましょう。

具体的なファイル形式はサービスによって異なりますが、有料マインドマップアプリの場合、基本的には以下の形式に対応しています。

- HTML

- PNG

- Word

- Excel

- Plain

- Text

- PowerPoint など

サービスによっては、出力できるファイル形式をプラン(無料・有料)で分けているものもあります。

3.タスク管理機能の有無

マインドマップにタスク管理機能があれば、タスクをメモ帳に転記する手間や、別のツールを使うコストが省けます。

例えば、マインドマップでタスクの見える化をした結果、今まで気づかなかった以下のようなタスクが見えてきたとします。

- Webサイトに新しいページを作る必要がある

- Webサイトを作る上で収集すべき素材や資料がある

見えてきたタスクを管理する機能がマインドマップのツールにあれば、タスクの全体像の把握や見直しなども定期的に行いやすくなります。

4.共同編集機能の有無

1つのマインドマップを複数人で編集するなら、共同編集機能があると便利です。

共同編集機能があると、例えば「Aさんが作成したマインドマップを、BさんとCさんが2人で確認・編集する」といった作業を、リアルタイムで行えるようになります。

これまで紙やメールで共有していたことがマインドマップ上で行えるため、手間もかからず、送信ミスも生じにくいでしょう。

特に近年ではテレワークが普及したことで、チームメンバーが違う場所で作業をすることが多くなりました。

こうした中で、離れたメンバーとスムーズにやりとりをするには、共同編集機能のついたマインドマップアプリを上手に活用することが大切です。

共同編集の質を向上させるには、変更履歴の詳細を確認できるものや、メッセージのやりとりが可能なものを選びましょう。

5.プレゼンテーション機能の有無

マインドマップをビジネスシーンで使う場合、プレゼンテーション機能があると便利です。例えば、マインドマップアプリのテンプレートを活用すれば、お客さまやメンバーを引きつけるスライドショーを容易に作成できます。

特にマインドマップを中心に構成されたプレゼンテーション資料であれば、PowerPointで資料を作成するよりも効率良く作業できることもあるでしょう。

先述の共有編集機能とプレゼンテーション機能のあるアプリを選ぶことで、複数人でプレゼンテーション資料の準備をすることも可能です。

6.連携できる外部サービスの種類

作成したマインドマップを幅広いシーンで活用したい場合は、連携可能な外部サービスにも注目したいところです。

例えば、大量のマインドマップを管理する場合、メモアプリのEvernoteと連携させるのもおすすめです。Evernoteは、手書き文字も検索できるため、マインドマップをEvernoteに保存すれば、過去に作成したものを検索しやすくなるでしょう。

また、Microsoft OfficeやSlackとの連携ができると、マインドマップの権限付与や管理なども可能になります。

実際に連携できるアプリやサービス、使える機能はマインドマップアプリによって異なります。外部サービスの比較検討をする際は、まずマインドマップを使って実現したいこと・将来的にやりたいことを具体化してからにしましょう。

7.操作性の良さ

どのマインドマップアプリの操作性が優れているかは、実際に使う人の価値観や環境によって異なります。

信頼できる人に勧められたアプリであっても、自分が使いやすいとは限りません。マインドマップアプリを選ぶときは、他人の意見をうのみにせず、お試しプランなどを活用して複数のアプリを触ってみるのがおすすめです。

【無料・有料】おすすめのマインドマップアプリ9選

マインドマップアプリにはさまざまな種類があり、その機能やプランはサービスによって異なります。この章では、人気の高いマインドマップアプリ9種類の特徴と、対応OS、無料プランの有無などを詳しく紹介します。

1.GitMind(無料※有料版もあり)

GitMindの魅力は、無料でも最大10種類のマインドマップを作成できるということです。Web版とダウンロード版の2種類があり、Windows、Mac、iOS、Androidと幅広いデバイスとデータの同期ができるようになっています。また、有料プラン(875円/月)にすれば、無制限に利用できます。

GitMindには、写真の文字をOCR(光学的文字認識。画像や手書きの文字をテキストに変換すること)で読み取れる機能があります。この機能を使えば、PDFや写真、テキストの文字を抽出し、マインドマップに使うことも可能です。また、数多くのテーマが用意されているため、プレゼン資料を作る上でデザインにこだわる人にもおすすめです。なお、日本語にも対応しています。

2. FreeMind(無料)

FreeMindは全ての機能が無料で使えるマインドマップソフトなので、「とりあえず試してみたい」という方にはぴったりのツールです。

海外製のオープンソースソフトですが、日本語でも利用できます。

画面とメニューはシンプルで操作性がよく、作成したマインドマップはPDF、JPG、PNG、HTMLなどの形式で保存が可能です。

Windows、Mac、Linuxで動作します。

3. miro(無料※一部機能は有料)

miroは世界中で3000万人以上が利用しているオンラインのホワイトボードサービスです。

ホワイトボードに付箋を貼ったり絵を描いたりしながら、複数人で同時作業ができるため、マインドマップの作成・共有にも適しています。

ZoomやSlack、Microsoft Teamsをはじめ100以上の外部ツールと連携しているため、ビデオ会議中にMiroを表示するなどの使い方もできます。日本語にも対応しており、Webブラウザのほか、デスクトップアプリ、スマホ、タブレット用アプリもあります。

また、マインドマップ以外にも300種類以上のテンプレートが存在し、共同作業で活用することが可能です。

4.Mindomo(無料※有料版もあり)

Mindomoはサブスクリプションのプランのほかに、プログラムをダウンロードして使うデスクトップの有料版・無料版が用意されています。サブスクリプション版の場合、以下のように多彩な環境で利用可能です。

- Windows

- macOS

- Linux

- Android

- iOS

Mindomoは、細かな機能がプランによって異なりますが、デバイス間の同期や変更履歴の完全保存、全文検索などが可能となっています。

5.XMind(無料※有料版もあり)

XMindは、大きく以下の2種類に分かれます。

- XMind8:買い切り版

- XMind2022:サブスクリプション版(半年もしくは1年おきの支払い)

また、XMind8とXMind2022のそれぞれには、無料版と有料版があります。

XMindは、プログラムをダウンロードするタイプのマインドマップアプリです。そのため、WindowsやMacなどのパソコンでの利用が基本となっており、iOS/Androidなどのモバイル端末で使えるのは、XMind2022のシングルライセンス版だけになります。

機能も種類によって大きく異なります。例えば、XMind8の場合、Pinterest以外の幅広いSNSで共有できる一方で、ツリーテーブル(横軸をベースに上下に分岐する図)機能を使えません。

XMindを利用する際は、自分が求める機能や使い方を最初に洗い出したほうがよいでしょう。なお、日本語には、全ての種類が対応しています。

6.Lucidchart(無料※有料版もあり)

Lucidchartは、誰でも簡単にフローチャートなどを作れる資料・作図サービスで、日本語にも対応しています。ビジネスアイデアを具体化するさまざまな機能が備わっているため、マインドマップ作成のほかにも、ブレインストーミングやプロジェクト管理といった幅広い使い方ができます。

共同作業を前提とした機能がたくさんあることもLucidchartの特徴です。共同作業を多く行う人は、試してみるとよいでしょう。

Lucidchartはクラウド型のプラットフォームのため、パソコンでもスマホでも利用できます。無料のフリープランは、3つのマインドマップ文書を作成することが可能です。また、有料プランにすることで、マインドマップ文書の作成数に制限がなくなります。

7.Mindly(無料※有料版もあり)

Mindlyは、Mac、iOS/Androidに対応したマインドマップアプリです。ダウンロードサイトは英語ですが、各アプリは日本語にも対応しています。Dropboxなどのクラウドサービスとの連携にも対応しており、簡単にバックアップや共有ができます。また、PDFなどの形式で出力できるためPCでの編集や印刷も可能です。

Mindlyのアプリ自体は無料でダウンロードでき、無料版は3枚までマインドマップを作成することができます。

Mindlyは惑星の軌道のようなマインドマップで、視覚的に構造を把握しやすいデザインです。タップやドラッグで直感的に要素の追加や削除が可能となっています。外出先などでいつでも思いついたことをスマホで簡単にマインドマップ化でき、音声入力もできるので手が使えない状況でも記録することが可能です。

8.MindMeister(無料※有料版もあり)

MindMeisterは世界で1,400万人以上のユーザーが利用しているマインドマップです。Web上のサービスにログインして使うクラウド型で、Windows/Macのパソコンやタブレット端末なら、ブラウザから利用可能なほか、iOS/Androidの対応アプリもあります。

また、日本語に完全対応している点もうれしいところです。

ベーシックプランの場合、無料で3枚までのマインドマップ作成と、共有・コラボレーション・インポートが可能です。マインドマップを無制限に使いたい人は、有料プランに申し込みましょう。

9.Ayoa(無料※有料版もあり)

Ayoaは、iMindMapのサービス終了にともない、新しく誕生したマインドマップツールです。従来版のiMindMapは、マインドマップを発明したトニー・ブザン氏も推奨していました。

「思考を見える化して発想を助ける」というマインドマップのメリットを生かせるように作られており、ブランチの作成、色つけ、画像やイラストの挿入がしやすいのが特長です。

Ayaoは、無料で無制限にマインドマップを作成できます。Webブラウザのほかに、パソコン(Windows・macOS)、スマートフォン・タブレット(Android、iOS)と、幅広い端末で利用可能です。

有料版になると、搭載されているAIを利用しながら、マインドマップを作ることができます。

マインドマップアプリ(ツール)を活用するポイント

ここでは、マインドマップアプリ(ツール)を使って、マインドマップを作る際のポイントを解説していきます。

こだわりすぎずに目的を達成する

マインドマップアプリには、さまざまな機能がついているものもあります。写真やイラストなどを使うことで、クオリティの高いマインドマップも作れるでしょう。

しかし、マインドマップはあくまで思考を整理するために使うフレームワークです。そのため、クオリティにこだわりすぎずにスピーディーにアイデア出しや思考の整理を進めていきましょう。

もちろん、作成したマインドマップをプレゼンテーションなどで利用するのであれば、クオリティも必要となります。マインドマップをチーム内や個人としての思考の整理に活用するだけであれば、シンプルなもので十分でしょう。

利用するマインドマップアプリも、目的に応じて必要な機能を考えていきましょう。

共同編集や共有するチーム内でルールを決めておく

マインドマップは、アイデアや思考を具現化するものなので、一見すると意味が通じにくいものになることもあります。

また、共同編集する場合、ルールが決まっていないと、視点や考え方が異なり、整理できないということもあるかもしれません。

そのため、共同編集する場合は事前にチーム内でルールやマニュアルを決めておくことをおすすめします。また、共有する場合、補足説明が必要なこともあるので、必要に応じてミーティングや補足コメントの追加などを行いましょう。

まとめ

マインドマップは、思考の見える化をするための手法です。ビジネスやデザイン設計のアイデアを整理する上でも非常に役立ちます。ビジネスシーンでマインドマップを作る際は、マインドマップのアプリやツールを活用するのがおすすめです。

マインドマップアプリは、無料版や有料版、インストール型・クラウド型・スマホアプリ型などなどさまざまなものがあります。これからマインドマップアプリを探す方は、本記事で紹介した選ぶポイントや、おすすめアプリ・ツールの情報をぜひ参考にしてみてください。

また、以下の記事では、UI UXデザインでのマインドマップの活用法について、現役のUIデザイナーが具体的な事例を交えながら紹介しています。こちらの記事もぜひご覧ください!

ニジボックスではサイト制作や開発における、情報設計やビジュアル設計、デザインガイドライン制作といったUIデザイン面に加えて、ユーザーテストなどによるUX観点でのご支援も行っております。

下記資料にて、ご支援事例を一部紹介しています。

ご興味を持たれた方はぜひ、下記ダウンロードリンクよりご参照ください!

元ニジボックス 執行役員、TRTL Studio株式会社 CEO、その他顧問やエンジェル投資家として活動

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。

X:@junmaruuuuu

note:junmaru228