KJ法とは?アイデア整理に役立つ具体的なやり方やブレインストーミングの活用方法を解説

KJ法とは膨大な量の情報を整理するのに有用で、その結果から新しいアイデアや問題解決につなげることを目的とした手法です。

この記事では、具体例を交えてKJ法のやり方を分かりやすく解説します。

また、便利なオンラインツールも紹介しているので、はじめてKJ法をやる方はぜひ参考にしてみてください。

目次

KJ法とは?

KJ法とは、断片的な情報やアイデアを効率よく整理する手法です。

KJ法では、付箋などカード状の紙に一つひとつ情報を書き込み、そのカードを並べ変えたりグループ化したりすることで情報整理します。

文化人類学者の川喜田二郎氏によって考案された手法で、彼のイニシャルを取って命名されました。

川喜田氏は『続・発想法―KJ法の展開と応用』などの著書を通して、KJ法の実践的な活用方法についてもまとめています。

文化人類学の研究手法は、世界中の民族におけるフィールドワークが主体です。

フィールドワークでは膨大な量の情報を収集するため、その整理に試行錯誤する中で生まれたKJ法は、経験に裏打ちされた有用な手法と言えます。

また、KJ法によって整理された情報から、新しいアイデアの発想や問題解決の糸口を導き出すこともできます。

KJ法のメリット

KJ法には、以下のようなメリットがあります。

- 付箋などの紙とペンがあれば実施することが可能

- 情報共有しやすい

- アイデアを可視化できる

- 課題や論点の抽出ができる

- ロジカルに整理できる

身近にあるものを用意するだけで気軽に作業に取り組むことができます。

※近年では、オンラインでKJ法を実践できるツールもあります。具体的なツールについては後述します。

アウトプットが視覚的にまとめられるため、チームやプロジェクト間での情報共有がスムーズです。

頭の中にあるアイデアを整理し、分かりやすい形に可視化することが可能です。

KJ法で整理するテーマに関して、今課題となっていることや論点とすべきことの抽出がしやすくなります。

KJ法の進め方自体がロジカルな視点に基づいて考案されているため、論理的に情報を整理することが可能です。

KJ法のデメリット

メリットの多いKJ法ですが、以下のようなデメリットもあります。

- 準備やアイデア整理に手間がかかる

- メンバー調整に時間がかかる

- 参加者の主観による偏りが生じることがある

付箋や場所の準備や、参加者から出たアイデアや意見を書き出してまとめる作業には、手間と時間がかかります。

KJ法は参加者が意見を出し合って進める手法のため、より多くのアイデアを得るためには、様々なコミュニティから参加者を集めることが必要です。

アイデアや情報の取捨選択やグループ化は、参加者の特性や所属、考え方に依存するため、主観による偏りが生じることがあります。

KJ法を実施する際は、十分な時間とスケジュールを確保する、常に客観的に進める、という2点に留意しましょう。

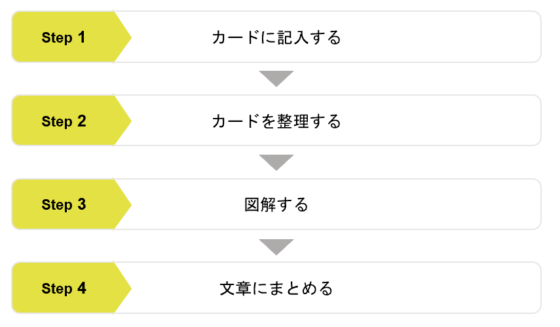

KJ法のやり方を4STEPで分かりやすく解説

いよいよここから、KJ法のやり方を解説します。

より分かりやすくなるように、「自社の業務効率の改善案を出すために、現在非効率になっている原因を明らかにする」という設定で具体例を挙げながら進めていきます。

【STEP1】カードに記入する

はじめのステップでは、設定したテーマで「ブレインストーミング」をし、出てきたアイデアをカード(付箋など)に書き込んでいきます。

このステップで重要なことは、一つのカードに対して、書き込むアイデアは一つだけにすることです。

また、できるだけたくさんのアイデアを出すために、ブレインストーミングの進め方やルールを参照しながら進めるようにしましょう。

ブレインストーミングの概要や詳しい進め方については、後述する内容を参考にしてください。

今回の例では、「業務が非効率になっている原因」というテーマでブレインストーミングを行います。

STEP1で出てきた意見の例

- 稟議のフローが複雑だから

- 出る必要のない会議が多いから

- 部下とのコミュニケーションがうまくいっていないから

- 上司に萎縮してしまっているから

- スケジュールをきちんと管理していないから

- 業務に対する知識が不足しているから

【STEP2】カードを整理する

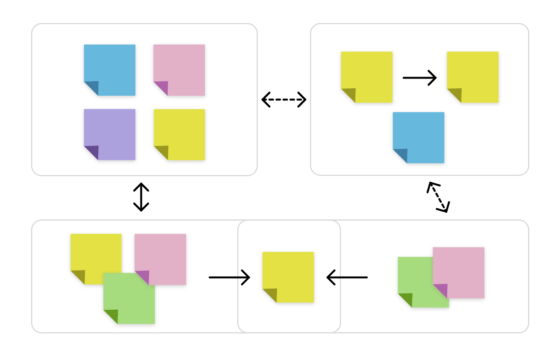

次のステップでは、ブレインストーミングで発生したアイデアを書き込んだカードをカテゴリごとのグループにまとめていきます。

まず、STEP1で書き出したカードを机の上に並べます。

ここでは一旦無造作に、トランプの神経衰弱のように並べるだけで大丈夫です。

カードを1枚ずつ見ていきながら、内容が似たカード同士を集めてグループ化します。

どのグループにも属さないアイデアがある場合は、無理にどこかのグループに入れる必要はありません。

グループ化ができたら、それぞれにグループ名をつけます。

グループの数が10以上になるようなら、さらに「グループ同士で似たもの」をグループ化し、10グループ未満になるようにします。

STEP2で分類したグループ名の例

- 社内体制の悪さ(稟議フロー、会議の多さなどをグループ化)

- 人間関係の悪さ(部下、上司とのコミュニケーションなどをグループ化)

- メンバーの能力不足(スケジュール管理、業務知識不足などをグループ化)

- メンバーのメンタル不良(ストレスを抱えている人が多いことなどをグループ化)

- ツールの不便さ(コミュニケーションツールや顧客管理ツールの使いにくさなどをグループ化)

- 社外の取引先との関係性の悪さ(クライアント折衝やパートナーマネジメントの難易度などをグループ化)

- 取り巻く環境の悪さ(市場変化やコロナによる業務スタイル変化などをグループ化)

【STEP3】図解する

KJ法の3つ目のステップは、STEP2で整理したグループの関係性を図解化することです。

まず、STEP2で整理したグループを、関連性が高いグループは近くに配置するよう並び替えをします。

次に、因果関係・対立関係・相互に影響を与え合う関係など、グループ間にどんな関係性があるのかを考えていきます。

そして考えた関係性を、矢印を用いて図解化します。

STEP3で整理した関係性の例

- 社内体制は人間関係、メンバーの能力・メンタル、ツールに影響を与える

- 人間関係とメンバーのメンタルは因果関係がある

- メンバーの能力とメンバーのメンタルは相互に影響を与え合う

【STEP4】文章にまとめる

KJ法の最後のステップは、STEP3で図解化した関係性から見えてきたことを文章化することです。

解決すべき優先順位が高いグループは何か、何に着手すればいいのかを論理立てて落とし込んでいきましょう。

単なる情報整理ではなく、そこから問題への解決策や新たなアイデアを導き出すことが重要です。

STEP4の文章化の例

社内体制は、人間関係やメンバーの能力・メンタルといった、業務非効率につながる多くの原因に影響を与えます。

従って、クリティカルな効率改善には社内体制の改善が不可欠です。

また、人間関係の悪さはメンバーのメンタル悪化の原因となります。

そして、メンバーのメンタルと能力は相互に影響を与え合うため、人間関係が能力への悪影響につながる可能性もあります。

このことから、社内体制を改善する上でまず着手すべきは、社内の人間関係を良くするための施策と言えます。

■参考記事:文章にまとめるだけではなく、ビジュアル化する手法「ストーリーボード」の記事もぜひご覧ください!

ストーリーボードとは?アイデアを可視化しUXデザインに生かす方法と作り方を解説

ブレインストーミングの進め方

KJ法ではブレインストーミングを活用してアイデア出しをします。

ここでは、ブレインストーミングの進め方を4つのステップで紹介します。

1. テーマの決定

ブレインストーミングでは、議論のテーマをあらかじめ明確にすることが重要です。

テーマを明確に定義しておくことで、意見を出し合ううちに話が逸れたとしても、すぐに議論の主軸に戻れます。

また、テーマと同時に、ブレインストーミングのゴールも明確にしておきましょう。

例えば「新規事業のアイデアを出す」というテーマなら、「全体でアイデアを○個出し、その中から最終的に○個のアイデアを選ぶ」といったゴールを設定できます。

2. ファシリテーター(進行役)の決定

次に、ブレインストーミングをスムーズに進行させ、後述する4つのルールの順守をサポートする「ファシリテーター(進行役)」を決めます。

参加者の中には、アイデアを思いついてもなかなか言い出せなかったり、つい他人のアイデアを否定してしまったりする方もいるでしょう。

良いアイデアを集めるためには、参加者全員が発言しやすい雰囲気を作るファシリテーターの役割が欠かせません。

3. アイデアを出す

テーマとファシリテーターが決まったら、制限時間を設けてブレインストーミングを実施します。

制限時間は、短すぎると十分なアイデアを集められず、長すぎても集中力が切れてしまうことから、1~2時間程度が適切と言われています。

満遍なくアイデアを出すために、参加者の発言は、挙手制よりも順番制にしたほうがよいでしょう。

また、他の参加者が出したアイデアと全く同じ内容のアイデアを出すことは、NGとしてください。

以上をふまえて、出たアイデアを付箋に書き込んでいきます。

4. アイデアをまとめる

最後に、15~20分程度の時間をかけて、KJ法を活用して出たアイデアをまとめます。

アイデアをカテゴリごとにグループ化しつつ、アイデア同士を組み合わせたり、それぞれのアイデアから新しいアイデアを発想したりすることが大切です。

その上で、重要性や実現可能性などを考慮し、アイデアに優先順位をつけましょう。

ブレインストーミングの4つのルール

ブレインストーミングは自由に意見を出し合う手法ですが、より良いアイデアを出すためには以下4つのルールを守る必要があります。

1. 他人のアイデアを批判しない

アイデアの批判は、自由な発想が出せない雰囲気や、参加者の萎縮につながります。

どんな意見でも歓迎する空気を作ることがブレインストーミングでは重要です。

2. 質より量を重視する

実現可能性や筋の良さなどアイデアの質はあまり気にせずに、ブレインストーミングの段階では、多くのアイデアを出していきましょう。

思いついたことをどんどん発言すること、またそれを促すことを意識することで、多くのアイデアを得ることに繋がります。

3. アイデアを組み合わせ発展させる

多くのアイデアが出せたら、そのアイデアに関連付けて新しいアイデアを発想したり、アイデア同士を組み合わせたりすることでさらなる発展に期待できます。

4. ブレインストーミング中に判断や結論を出さない

アイデアの良し悪しや、どのアイデアを採用するかの判断・結論をブレインストーミング中に出してはいけません。

結論が出ると、それ以上新しいアイデアを出すことを阻害してしまうためです。

KJ法を実施する際の3つの注意点

KJ法をうまく進めるために、注意したいポイントも押さえておきましょう。

1. 無理にグループ化しない

KJ法のやり方のSTEP2でも触れましたが、KJ法の注意点の1つ目は、カードに書かれたアイデアの中で「どのグループにも属さないもの」は無理にグループ化しないことです。

どのグループにも属さないということは、ある種斬新なアイデアとも言えます。

斬新なアイデアから新しい発見が生まれることもあるので、それは価値のあるアイデアとしてあえて独立させておきましょう。

2. 手順に沿って、最後の文章化までやりきる

カードをグループ化することで、「なんとなく情報整理できた」ような気になってしまうと、その先の価値が生まれません。

図解化することで関係性を見極め、文章化というアウトプットを通してはじめて、新しいアイデアや解決策を生むことにつながるのです。

3. 参加者全員の同意を取りながら進める

グループ化や図解化の際、誰か一人の考えだけで進めてしまうと、先入観による偏りが生じてしまうので注意が必要です。

出来る限り多様な意見を取り入れ、参加者全員が納得できるまで議論することで、より精度の高い情報整理ができるようになります。

KJ法と併せて活用したい発想法

KJ法は基本的にアイデアの情報整理を目的としているため、この手法単体で「整理したものから新しい発想を得る」ものではありません。

そこで、KJ法と「新しい発想をするための手法」を組み合わせることが重要です。

ここでは、KJ法と併せて活用したい発想法を3つ紹介します。

1. オズボーンのチェックリスト

オズボーンのチェックリストは、何か1つのアイデアやテーマに対して、以下の9つの視点から見ることで新たな発想を得る方法です。

- 転用:他に用途はないか?

- 応用:他に似たものはないか?

- 変更:色や音、形などを変えられないか?

- 拡大:大きく、強く、高くできないか?

- 縮小:小さく、弱く、低くできないか?

- 代用:他のもので代用できないか?

- 置換:要素やパターンを変えられないか?

- 逆転:逆にしてみたらどうなるか?

- 結合:何かと組み合わせられないか?

例えばKJ法によって重要なキーワードが出てきた場合に、この手法を使って様々な視点から見てみましょう。

2. SCAMPER法

SCAMPER法は、何か1つのアイデアやテーマに対して、48個の質問に答えていくことで発想を得る方法です。

オズボーンのチェックリストと同じように、KJ法と組み合わせて使うと良いでしょう。

以下の7つを大項目として、それぞれにひもづいた小項目が具体的な質問として設定されています。

【大項目】

- Substitute:代用

- Combine:組み合わせ

- Adapt :適応

- Modify :修正

- Put to other uses:その他の使い道

- Eliminate:削減

- Rearrange・Reverse:再編成・逆転

【小項目の例(Substituteにおける質問内容)】

- 代用可能な部分は?

- 何を代わりに使える?

- 他に誰を含めることができる?

- 他にどんなグループを含めることができる?

- 代わりにどんなプロセスを使うことができる?

- 代わりにどんなモノを使うことができる?

3. マインドマップ

主となるテーマを中心として、連想された要素を外に向かって放射状に書き出していくことで発想を広げる手法です。

KJ法で整理したものを出発点として、さらに新しいアイデアを出すのにおすすめです。

■参考記事:マインドマップについては以下の記事で詳しく説明しています。こちらの記事もぜひご覧ください!

【基礎から分かる】マインドマップとは?書き方や活用シーンを解説!おすすめツールもご紹介

KJ法を実践するのに便利なツール5選

ここからは、KJ法に使えるツールを初心者向け順に紹介していきます。

1. Lucidchart

データや情報を簡単に可視化でき、共有もできるグループウェアです。

KJ法専用のソフトもあり、図解化、共同編集、共有に対応しています。

図解のテンプレートもあるため、特にはじめてKJ法を実践する人におすすめです。

2. Miro

近年注目を集めているオンラインホワイトボードツールです。

共同編集や容易な操作性はもちろん、一番の特長はタブレットを使った「手書き」にも対応している点です。

より手触り感のあるUXにより、議論の活性化に期待もできるツールと言えます。

3. IdeaFragment2

KJ法のために作られたフリーソフトなので、ワンクリックでグループ化できる、カード位置の移動が簡単など、かゆいところに手が届くUIが特長です。

Windowsのみの対応である点、共同編集はできない点が惜しいところですが、参加者が一か所に集まれるならおすすめのツールです。

4. XMind

考えをまとめるのに便利な無料マインドマップツールです。

テンプレートが豊富で、多彩な図解を簡単に作成できる点が魅力です。

有料版ですが、リアルタイムで共同編集も可能なので、参加者がそれぞれ離れた場所にいてもKJ法を実践できます。

5. FreeMind

XMindと同じく、マインドマップを無料で作成できるツールです。

FreeMindの特長は、動作の軽さです。

アイデアの数が多くなっても、ストレスなく操作できるので、参加人数が多いケースに向いています。

よく似た名前のKA法とKJ法の違い

KJ法と似た名前の手法にKA法があります。

名前は似ていますが、KJ法は情報整理をするのに対して、KA法は情報分析をするという点で、全く異なる手法と捉えておきましょう。

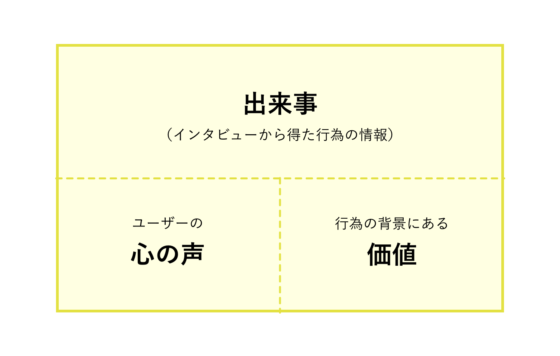

KA法とは、ユーザーインタビューなどで得た情報を分析し、ユーザーが求める本質的ニーズや体験価値を導き出すための手法です。

考案者である浅田和実のイニシャルから命名されました。

KA法は、以下の流れで進めます。

- インタビューでの発言の中から特徴的な出来事を抽出

- 場面ごとにユーザーの心の声と、背景にある価値を分析

- 1枚の紙にまとめる

(まとめた紙のことを「KAカード」と呼びます)

例えば、ユーザーが「仕事が忙しいので、家に帰ったら寝るだけになってしまい、洗濯物や洗い物がたまってしまった」という出来事をインタビュー中に語ったとしましょう。

心の声は、「忙しいときはなかなか家事ができない」と推測されます。

このことから、「家事の自動化やアウトソーシング」という価値を求めていることが導き出せます。

異なる手法であるKJ法とKA法ですが、KA法によってまとめられたKAカードをKJ法によって整理することもあります。

KA法によって分析したユーザーの求める価値を多数集め、それらを整理・抽象化することで、ユーザーのニーズに合ったプロダクトの発想に役立てるのです。

■参考記事:ユーザーインタビューについては以下の記事で解説しています。詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください!

【保存版】ユーザーインタビューとは?実施する目的やコツ、設計方法まで分かりやすく解説

KJ法は「体験すること」が重要

KJ法の生みの親である川喜田二郎氏は、「KJ法は体験しなければ分からない」と語っていたと言われています。

この記事を読んで「やり方は理解した」という人も、実際やってみると「どのようにグループ化すればいいのか」「文章化がうまくいかない」のように案外難しいと感じると思います。

なぜなら、KJ法の実践には論理的に考えることが求められますが、それは難度の高いものだからです。

しかし、実際にやってみることで、今後の仕事にも生かすことができる「頭の使い方」の訓練もできると言えるでしょう。

ぜひ積極的にKJ法を実践し、業務はもちろん、あなた自身の成長につなげてください。

■参考記事:KJ法以外のアイデア発想法についても解説しています。以下の記事もぜひご覧ください!

【保存版】UXデザインで知っておきたいフレームワーク・手法13選!プロダクト開発における目的別に分かりやすく解説

また、KJ法はUXデザインにおいても課題を解決するアイデアを発想するのに使われる手法ですが、UXと聞くと次のように思う方は少なくないかもしれません。

・UXという言葉は知っているが、実際どんなものかはよく分からない

・現状のビジネスで安定した収益を確保できているのでUXの必要性を感じない

・ユーザーの声を聞くという話は分かるが、具体的にどうすればいいかは分からない

下記資料では、「ビジネスにUXが重要な理由」について、事例を交えて分かりやすく解説しています。

ぜひUXの理解を深めることにお役立てください。

元ニジボックス 執行役員、TRTL Studio株式会社 CEO、その他顧問やエンジェル投資家として活動

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。

X:@junmaruuuuu

note:junmaru228