マインドマップとは?作り方や書き方を詳しく解説!おすすめアプリ・ツールも紹介

ニジボックスのUI UXノウハウや案件事例をご紹介!

マインドマップを仕事に活用したいけれど、どのように描けばよいのかよく分からないという方は多いのではないでしょうか。

この記事ではマインドマップ初心者の方に向けて、効果的な書き方を基礎から分かりやすく解説します。

マインドマップの作成に使えるおすすめのアプリやブラウザツールも紹介するので、記事を読んだらぜひ実践してみてください。

目次

マインドマップとは?

マインドマップとは、人が頭の中で自然に行っている思考を「見える化」することで、頭の働きを活性化し、発想を広げるための手法です。

ビジネスの場に限らず、自己分析をするときや、目的を立てるとき、メモとして活用するなどさまざまな場面で利用されます。

マインドマップを活用するためにも、マインドマップの理解を深めていきましょう。

この章では、マインドマップの概要について解説をしていきます。

マインドマップとは思考の表現方法の一つ

私たちの頭は、1つのことを考え始めても、いつの間にか次々と関連する別のことを連想し続けています。

例えば、電車の中で午前中の会議について考えていたはずが、気づいたら夕飯のおかずの内容を検討していたというように、最初に考えようとしていたのと全く異なることに思考が変化していくものなのです。

マインドマップを使って、この連鎖を目に見える形に落とし込めば、思考の整理と柔軟な発想の助けになります。

なお、マインドマップは、1960年代にイギリスの教育者トニー・ブザン氏によって考案されました。彼は共著を含め、150以上の著書を記した世界的な教育者であり、脳の使い方や学習についての専門家でもあります。

マインドマップは、このように仕事に欠かせない思考の整理や柔軟な発想の助けになる特徴から、世界中で使われる手法となっています。また、日本でも、ビジネスパーソンを中心に注目を集める人気の手法です。

マインドマップの歴史

マインドマップは1970年ごろに、イギリスのテレビ司会者だったトニー・ブザン氏が、テレビ番組や著作を通して世に広めたと言われています。トニー・ブザン氏のマインドマップは、頭の中のイメージをカラフルにどんどん広げていくものですが、今では、ツリー状やスパイダー状など目的に合わせてさまざま様々なデザインのマインドマップが登場しています。

目的を明確にしてマインドマップを仕事に生かす

マインドマップをビジネスに活用する場合には、マインドマップを使って何を実現したいのか、発想を広げたいテーマは何なのかを明確にすることが重要です。

よくあるのが、いつの間にかマインドマップを書くこと自体が目的になってしまい、書いて満足してしまうパターンです。

マインドマップは思考のプロセスを可視化する手段であることを忘れないようにしましょう。

マインドマップとコンセプトマップの違い

マインドマップと混同されやすいものに「コンセプトマップ」があります。2つの違いを理解しておきましょう。

- マインドマップ

思考のプロセスをビジュアル化し、新たな「発想」を生み出すもの。主となる1つのトピックから、発想がツリー状に広がる構造。 - コンセプトマップ

思考の結果を「整理」して検証するために、キーワードを列挙して関連するもの同士を線で結んだもの。

マインドマップによって思考が整理されることもあれば、コンセプトマップによって新しい発想が生まれることもあるため、似ている部分も多いです。

しかし、マインドマップは必ず「主となる1つのトピックから出発」「ツリー状に展開し、階層が形成される」という条件を持つのに対して、コンセプトマップは必ずしも出発点となるトピックを必要としない、ツリー状以外(例えばネットワーク状)に広がることがある、という点で異なります。

マインドマップを作成する4つのメリット

それでは、マインドマップを作成することでどんなメリットがあるのでしょうか。

大きく分けて3つ挙げられますので、それぞれ解説していきます。

1. 「考えること」がラクになる

思考が次から次へと移っていく中で、ひらめいたアイデアを忘れてしまった、ということはありませんか?

また、ひらめいたアイデアをいきなり文章にまとめようとすると、論理的な情報整理に意識が向いてしまい、アイデア出しが途中で止まってしまう可能性があります。

マインドマップを活用すれば、思考の中を自由に行き来でき、「考えること」そのものが楽になり、各要素の関連づけや整理もしやすいです。

2. 発想が浮かびやすくなる

カラーやイラストなどを用いて作成したマインドマップは、右脳と左脳をともに刺激してくれ、新しい発想が浮かびやすくなるといわれています。

3. 記憶に残りやすい

ビジュアル化することで、テキストのみの状態に比べて記憶に残りやすいというメリットもあります。

4. チームで情報を共有して業務効率化

マインドマップを作る際にアプリを活用する場合、共同編集機能やSNSなどでの共有機能があると、チーム内での情報共有をスムーズに行えるようになります。

また、整理された情報や資料ではなく、アイデア出しの状態でみんなで共有できる点もマインドマップのメリットです。

マインドマップの欠点

マインドマップも万能ではないため、いくつかの欠点があります。コンセプトマップなど他の手法も合わせて活用しながら、思考を深めていきましょう。

複雑な情報や思考の整理は得意ではない

マインドマップは、主となる一つのトピックから思考を広げていくことに向いている手法です。

そのため、複数にまたがるトピックや思考を整理しようとすると、活用が難しくなってしまいます。

そのような時は、コンセプトマップなど他の手法を活用しましょう。ただ、一つのトピックのように、シンプルな思考や情報であればマインドマップも整理に活用できます。

目的が定まってないと、効果的なアイデアが出ない

マインドマップは、ツリー状に思考を広げることで、柔軟な発想を生むことができる手法です。

柔軟な発想を生み出せる一方で、目的が定まっていないと情報ばかり増えて効果的なアイデアが出てこないことがあります。

そのため、目的やテーマを明確にしておくことがマインドマップ作成にあたっては重要です。一定の方向性を持ってアイデアを出し合うことで、より効果的なアイデアが出やすくなるでしょう。

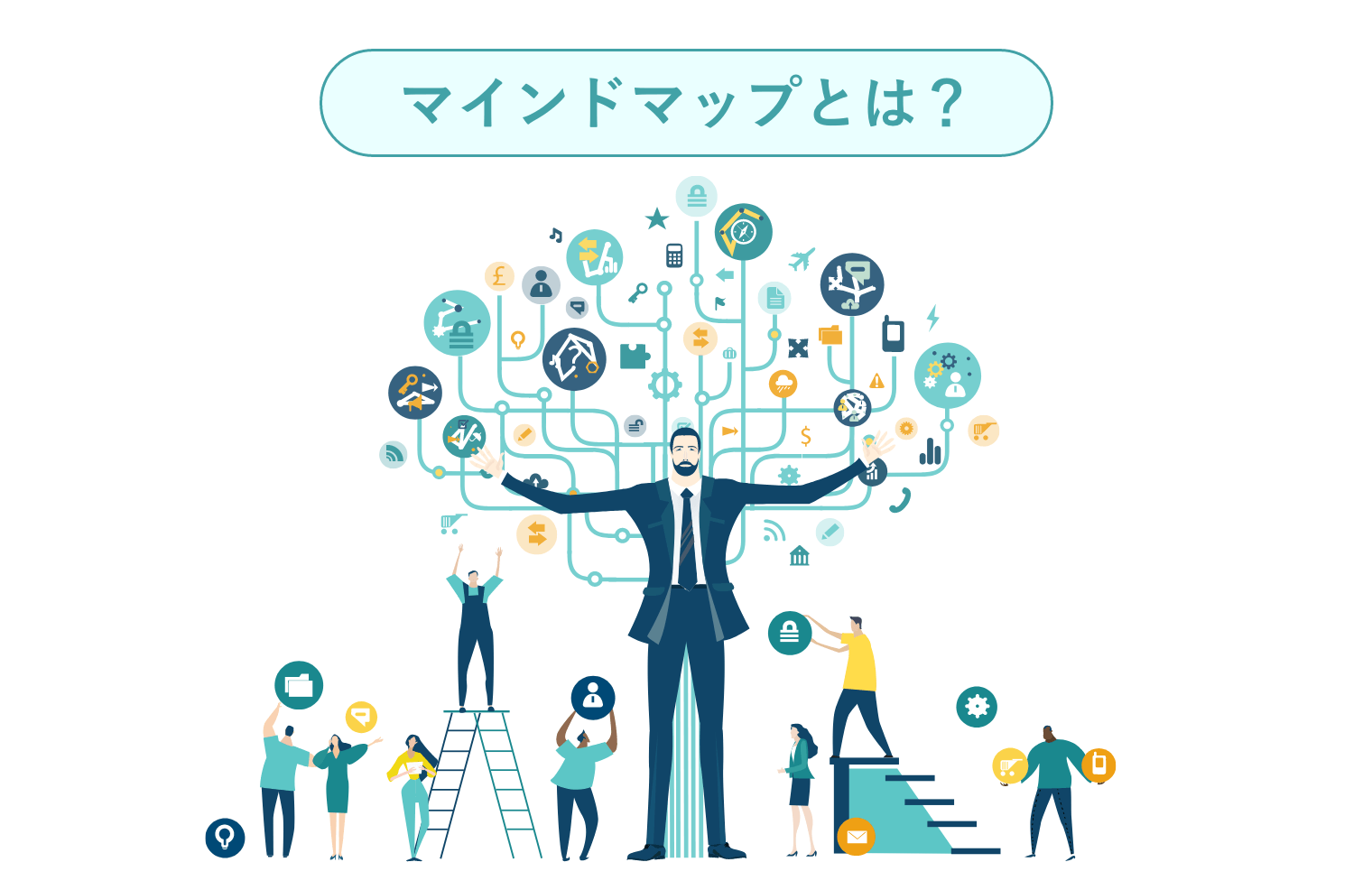

マインドマップを活用できる5つの場面

マインドマップは、どんな場面で活用できるのでしょうか。

個人であれば仕事や勉強をはじめとして「考えること」が必要なあらゆる場面で有効です。

また、複数人でマインドマップを作成すればお互いの考え方の背景が分かり、より深いコミュニケーションができたり、その場にいなかった人に思考のプロセスを共有したりすることも可能となります。

ここからはもう少し詳しく、マインドマップをどんな仕事に活用できるかの例を見ていきましょう。

1. 新規事業のアイデア出しに

新規事業のアイデア出しのように、アイデアを膨らませていきたい場面で、マインドマップは特に適したツールです。

発想を自由に広げながらも、全体を見て統合的に考えられるため、新しい発想を得ると同時に深い検討も可能となります。

2. キャリアプランの考案に

マインドマップを思考ツールとして、キャリアプラン考案に役立てることもできます。

仕事における考え方や価値観、今まで歩んできたキャリア、現在のスキルやこれまでの成果、これからやりたいことなどを俯瞰して見ることで、プランが立てやすくなるはずです。

3. ブレインストーミングの促進・可視化に

マインドマップはブレインストーミングで活用することにも向いています。

大きな紙やホワイトボードなどにマインドマップを書きながらブレインストーミングを行うことで、発想の広がりを促進することが可能です。

また、出てきたアイデアやプロセスを可視化することで、全体像を把握するのにも役立ちます。

4. 意思決定のサポートに

仕事で何かを決定する際、複雑に絡み合う要素を同時に見ながら判断しなければならないケースがあります。

考えることが多すぎて決められないという場合には、マインドマップを書いてみましょう。

マインドマップを使いながら考えることで、複数ある選択肢の検討がしやすくなり、意思決定のサポートに役立つのです。

5. プレゼンテーションの資料に

マインドマップを、他者の理解を深めるために使う方法もあります。

プレゼンテーションなど伝えたい相手がいるときに、視覚的に理解を助ける資料として役立てるのです。

プレゼンテーションの全体像を俯瞰できるマインドマップを用意して、相手がいつでも参照できるようにしておきます。

そうすることで、たとえボリュームのある提案内容でも、現在どの部分をどんな目的で解説しているのか、相手が見失わずにすみます。

マインドマップの作り方・書き方5STEP

ここからは、マインドマップの書き方を5つのSTEPに分けて具体的に解説します。

書き方のコツや、マインドマップの良さを最大化するためのルールも記載していますので、ぜひ参考にしてください。

【STEP1】中心となるテーマを書く

最初のステップは、マインドマップの中心となるテーマを決めることです。

1~3単語程度とし、 長くなりすぎないように設定しましょう。

罫線のない無地の大きな紙を横長に配置したら、その中央にテーマを書きます。このとき、イメージを広げやすいようやや大きめにスペースを取ります。

余裕があればこの場所に「セントラルイメージ」と呼ばれる、テーマをイメージした絵も描くことができるとベストです。

(例)テーマを「保育園」に決定

【STEP2】中心テーマから連想された要素を周辺に書き込む(メインブランチの記入)

次のステップでは、中心テーマから外に向かって放射状に線を伸ばします。

線は直線ではなく曲線にすると、スペースを有効活用できます。

このテーマから伸ばした線は、「枝」を意味する“ブランチ”と称されるので覚えておきましょう。

その線をアンダーラインにしながら、中心テーマから連想された要素を書き込みます。

この連想された要素のことを、木の大枝に見立てて「メインブランチ」または「BOI(Basic Ordering Idea)」と呼びます。

同様のことを繰り返し、複数のメインブランチを書き込みます。

メインブランチは4~7本程度が記憶しやすいとされていますが、特に決まりはありません。

(例)「保育園」がテーマの場合

保育園

└先生

└設備

└カリキュラム

└教室

└保活など

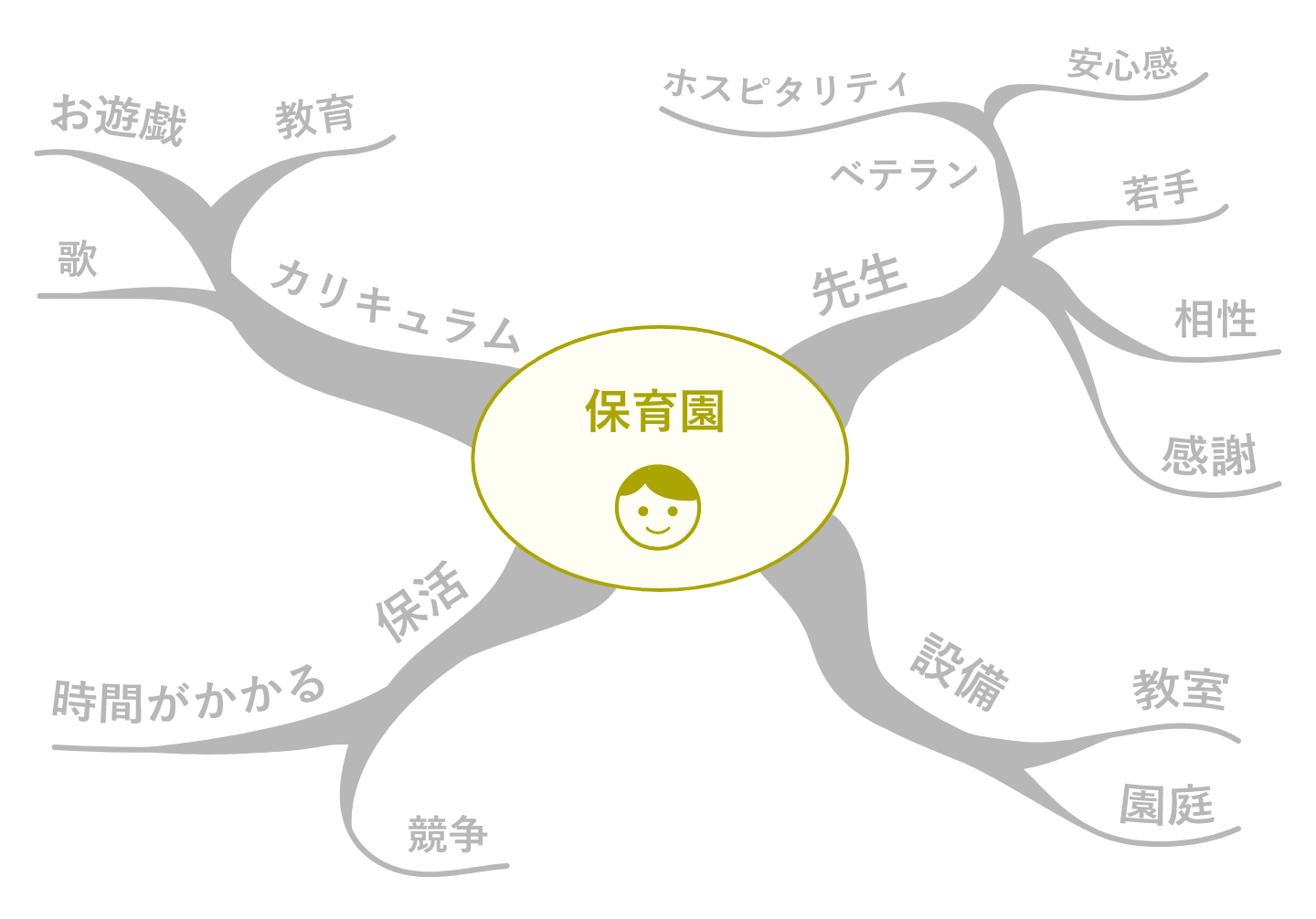

【STEP3】各BOIからさらに連想された要素を書き込む(サブブランチの記入)

3つ目のステップは、メインブランチ(BOI)の先からさらに線(サブブランチ)を伸ばし、連想された要素をその線上に書き込んでいくことです。

ここでもやはり、キーワードや短い言葉のみを書きましょう。文になっていなくても、ブランチのつながりがあれば、意味を思い出せます。

1本のブランチから、いくつに分岐しても構いません。そしてサブブランチから、さらなるブランチも伸ばしていきます。

順番や細かいことは気にせず、考えが浮かぶままに、マインドマップの中を自由に柔軟に行き来しながら書きましょう。

連想を生かし、論理性にこだわりすぎないことが重要です。

(例)「保育園」がテーマの場合

保育園

└先生

└ベテラン─安心感─アドバイス …

└若手─不慣れ─トラブル …

└成長 …

└相性─連絡帳─交換日記─楽しい …

└感謝─手紙など

【STEP4】俯瞰してマップ全体を見直す

情報が出尽くすまでサブブランチを記入したところで、マインドマップ全体を俯瞰します。

さらに新しい発想が出てきたり、離れた項目同士の関連性が見つかったりすることもあるでしょう。

こうして見直しをする中で、全体の中でどの部分が大切かにも気づくことが可能です。

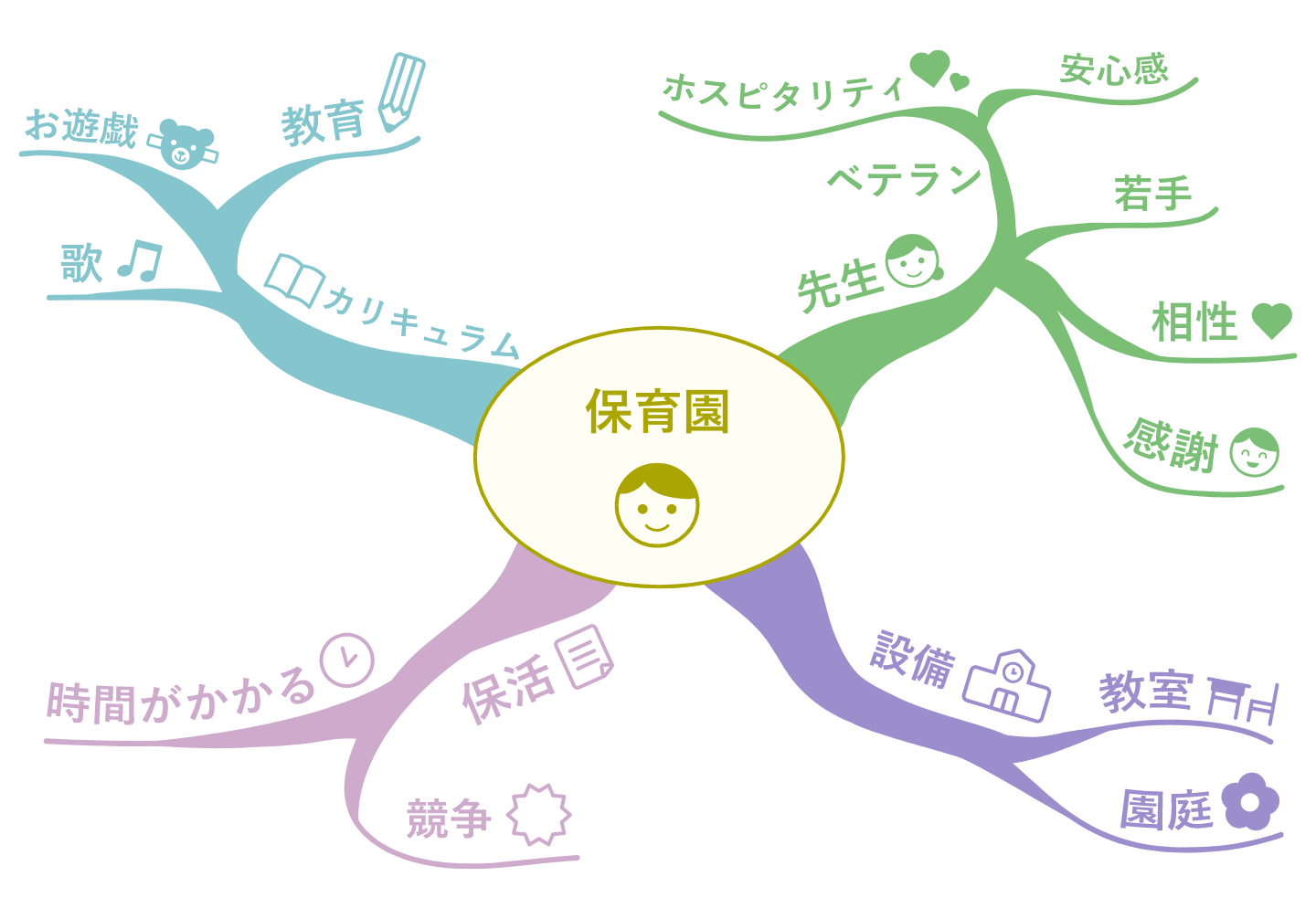

【STEP5】矢印、色、画像などを描き込む

最後に、アイデアを整理するために、マインドマップにビジュアルを追加します。

そうすることでイメージがより豊かになるだけでなく、情報を視覚的に伝える効果を高めたり、記憶に残りやすくなったりといった効果があります。

次のようなビジュアル要素で、脳への刺激を追加してみてください。

- カラーペンや多色ペンを使って、ブランチごと、または関連項目ごとに色分けする

- 大切な箇所について、線を太くする、クラウドマーク(雲状の印)や記号をつけるなどして目立たせる

- メインブランチ(BOI)をまたぐアイデア同士に関連性を見つけたら、矢印で結ぶ

- アイデアに関連する画像を描き込む(または貼りつける)

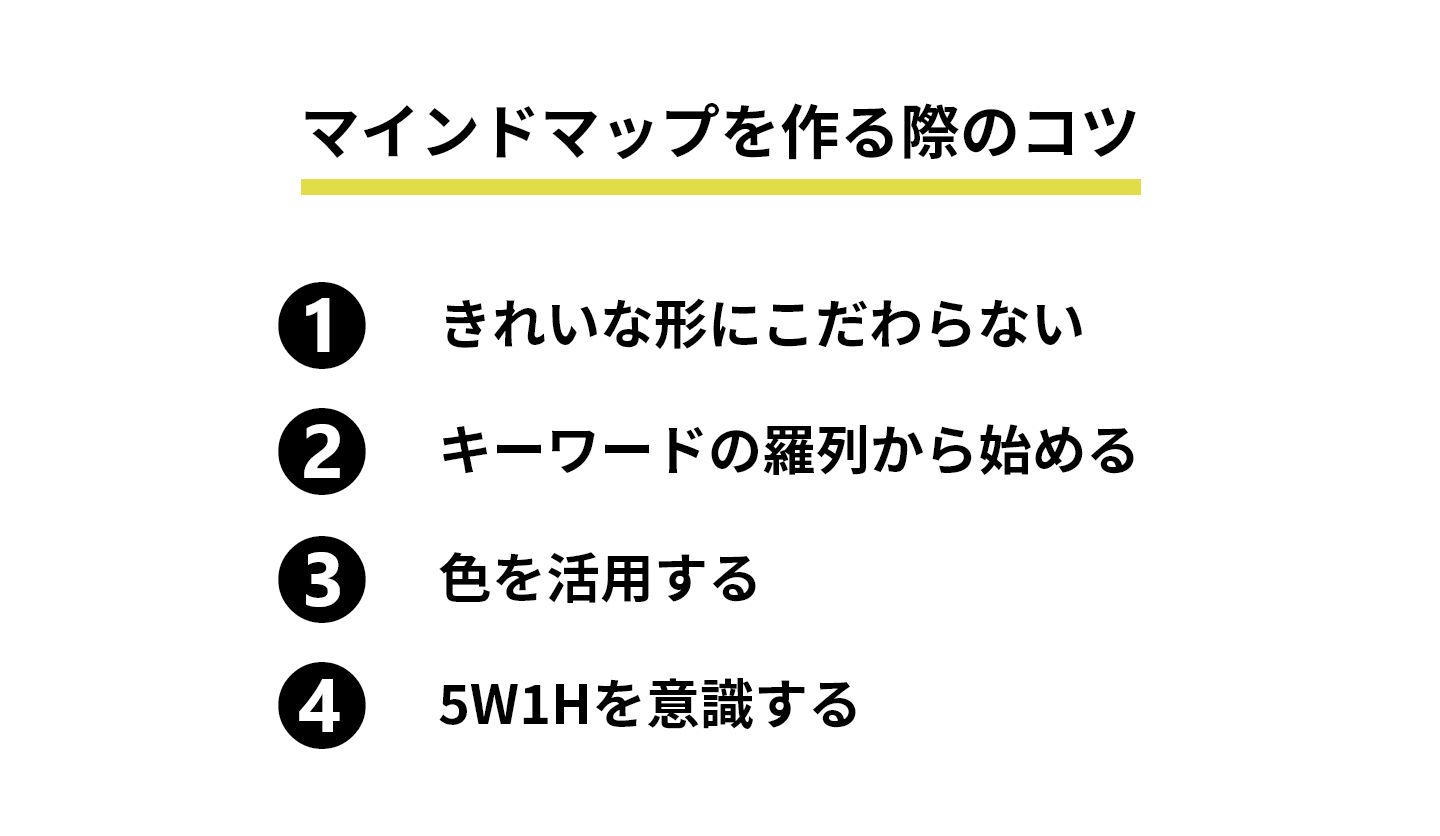

マインドマップを作る際の4つのコツ

ビジネスに役立つマインドマップを作るためには、以下のコツを意識するとよいでしょう。

1. きれいな形にこだわらない

マインドマップの作成で最も大切なのは、思考を自由に発展させることです。一方で、マインドマップ作成時に「きれいさ」や「伝わりやすさ」を意識しすぎると、直感による自由な思考が促されなくなってしまいます。

そのため、マインドマップを作るときには、見栄えなどを気にせず、自分が思い浮かぶものをどんどん書いていきましょう。

2. キーワードの羅列から始める

思考を自由に発展させるには、なるべく右脳を使っていくことが大切です。一方で、思考を発展させるときに無理に文章を作ろうとすると、感覚的な発想を生み出す右脳ではなく、論理的な左脳を多く使うことになってしまいます。

そのため、右脳による自由な発想を促すには、文章化ではなく思いついたキーワードを次々と書き出していくほうがよいでしょう。

3. 色を活用する

マインドマップに色や図を使うと、右脳が刺激されて、よりさまざまなアイデアが出やすくなります。また、色によって右脳が活性化すると、時間が経つのを忘れるほどマインドマップ作成に集中できるようになるでしょう。

マインドマップ作成で以下のような悩みがある人は、ぜひ色や図を多く使ってみてください。

- 良いアイデアが出てこない

- マインドマップの作業を始めても、すぐに行き詰まってしまう

- 発想がなかなか広がらないと感じている など

4. 5W1Hを意識する

ブランチをうまく書き出せないときは、5W1Hを意識するのがおすすめです。

例えば、何らかの商品・サービスに関するマインドマップを作る場合なら、5W1Hのフレームワークを活用すれば、以下のようなカテゴリのアイデアを出しやすくなります。

- When(いつ):商品・サービスを使うシーン、季節、時間帯 など

- Who(誰):商品・サービスを使うユーザー など

- Where(どこ):商品・サービスを利用する場所 など

- What(何):商品・サービスそのもの など

- Why(なぜ):商品・サービスを利用する理由、ユーザーの困りごと など

- How(どのように):商品・サービスの利用方法、ユーザーに知ってもらう手段 など

マインドマップの無料アプリ・ブラウザツール3選

マインドマップの作成には紙やペンを使うほかに、アプリやブラウザツールを使う方法もあります。

ここでは、無料で使用できるツールを3つ紹介します。

下記記事では有料のツールやツールを選ぶ際のコツも紹介しているので、ぜひ併せてご覧ください。

1. XMind(無料※有料版もあり)

Xmindは数あるツールの中でも特に知名度が高く、無料でも十分な機能を備えています。

多くのテンプレートを搭載しており、機能も豊富で、日本語対応と初心者向けのツールです。

WindowsとmacOS版に加え、Linux、Android、iOSにも対応しておりスマホアプリでも使えるので、外出先や移動中でも手軽にマインドマップの作成ができます。

2. FreeMind(無料)

FreeMindは全ての機能が無料で使えるマインドマップソフトなので、「とりあえず試してみたい」という方にはぴったりのツールです。

海外製のオープンソースソフトですが、日本語でも利用できます。

画面とメニューはシンプルで操作性がよく、作成したマインドマップはPDF、JPG、PNG、HTMLなどの形式で保存が可能です。

Windows、Mac、Linuxで動作します。

3. miro(無料※一部機能は有料)

miroは世界中で3000万人以上が利用しているオンラインのホワイトボードサービスです。

ホワイトボードに付箋を貼ったり絵を描いたりしながら、複数人で同時作業ができるため、マインドマップの作成・共有にも適しています。

ZoomやSlack、Microsoft Teamsをはじめ100以上の外部ツールと連携しているため、ビデオ会議中にMiroを表示するなどの使い方もできます。

日本語にも対応しており、Webブラウザのほか、デスクトップアプリ、スマホ、タブレット用アプリもあります。

また、マインドマップ以外にも300種類以上のテンプレートが存在し、共同作業で活用することが可能です。

まとめ

マインドマップについて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?

ぜひ今回の記事を参考に、マインドマップを色々なシーンで活用してみてください。

また、以下の記事では、UI UXデザインでのマインドマップの活用法について、現役のUIデザイナーが具体的な事例を交えながら紹介しています。こちらの記事もぜひご覧ください!

ニジボックスではサイト制作や開発における、情報設計やビジュアル設計、デザインガイドライン制作といったUIデザイン面に加えて、ユーザーテストなどによるUX観点でのご支援も行っております。

下記資料にて、人間中心設計の考え方をベースとしたUXリサーチ結果に基づいた、ニジボックスのユーザー課題解決型のUIデザインフローや、支援事例を一部紹介しています。

ご興味を持たれた方はぜひ、下記ダウンロードリンクよりご参照ください!

元ニジボックス 執行役員、TRTL Studio株式会社 CEO、その他顧問やエンジェル投資家として活動

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。

X:@junmaruuuuu

note:junmaru228