VOC(顧客の声)活動の教科書|効果を出すメリット・課題克服法・実践的な活用法まで

活動の教科書:効果を出すメリット・課題克服法・最新ツールまで_B.png)

リクルートや大手企業の実績多数!

ニジボックスの案件事例をご紹介!

「VOC(Voice Of Customer)」とは、「顧客の声」を意味するビジネス用語です。主にマーケティングの分野などで用いられ、マーケティング戦略を練ったり、自社の商品・サービスを改善したりする際に活用されています。

この記事では、ビジネスにおけるVOCの重要性や、実際にVOCを活用するための実践方法やツールについて解説します。

目次

VOCとは

ビジネスにおけるVOCとは、「Voice Of Customer」の略語であり、顧客の声を意味します。顧客の声には、アンケート調査や問い合わせ、クレームのような企業に直接寄せられるものから、個人のSNSや口コミなどの発信も含まれます。

商品やサービス、企業に対する意見には、自社をより良くするためのヒントが隠されていることも多いです。積極的に収集することで、マーケティングや商品開発のクオリティの向上にもつながるでしょう。

このように、VOCをもとに商品・サービスの質を向上させる取り組みを「VOC活動」と呼びます。

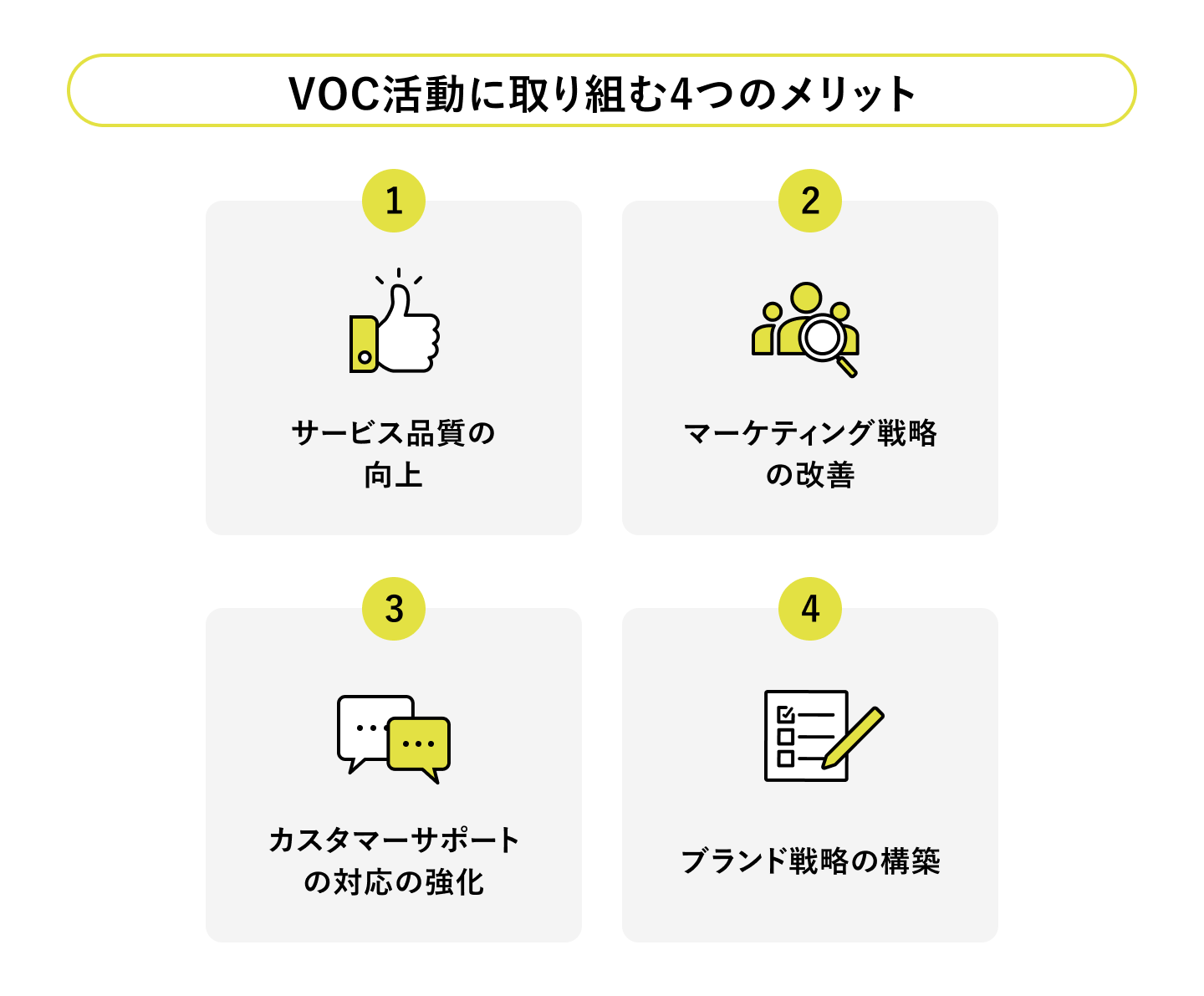

VOC活動に取り組む【4つのメリット】

企業がVOC活動に力を入れるメリットは、大きく分けて4つあります。VOC活動の効果について詳しく見ていきましょう。

サービス品質の向上

VOCには、消費者が自社の商品・サービスにどのようなイメージを抱いているのかが反映されます。商品・サービスが顧客に受け入れられているのかはもちろん、「どの部分に満足しているのか」「どの部分に不満を感じているのか」も細かく把握することが可能です。

たとえば、ある商品に対するクレームが目立つ場合、一つずつ内容を分析することで、「何が原因なのか」を明確にさせられます。企業側は商品の機能に課題があると考えていても、実はデザイン面に課題が隠されていたというケースもあるでしょう。

VOCを通じて具体性のある意見に触れることで、商品・サービスの改善点が明確になり、より効率的なブラッシュアップとコストコスト削減につながります。

またVOC活動は、取り組みそのものが、「顧客との関係性を大切にする」という姿勢を示す要素になります。しっかりと顧客の声に耳を傾け、実際に改善へと反映されれば、顧客満足度の向上にもつながっていきます。

特に、VOCの対象となるのは、自社の商品・サービスを利用したことがある既存顧客が中心です。既存顧客との関係性が向上すれば、リピート率やLTV(顧客生涯価値)が向上し、結果として売上の増加にもつながるでしょう。

マーケティング戦略の改善

VOCでは、企業側が見えていなかった新たなニーズが見つかることも多いです。他者に先んじて新たなニーズや顧客層を見つければ、より有力なマーケティング戦略を構築できるようになります。

また、VOCには顧客の意識や価値観の微妙な変化も反映されやすいのが特徴です。「○○の場面で使えるようにしてほしい」「この機能はほとんど使わなくなった」など、顧客の何気ない意見から、顧客意識の変化をいち早くキャッチできます。

その結果、トレンドの価値観に合わせた柔軟な戦略をとりやすくなるのも重要な効果です。

カスタマーサポートの対応の強化

VOCの内容をきちんと生かせば、顧客と直接的に関わるカスタマー部門のレベルアップにもつながります。顧客からの問い合わせやクレームについては、内容と対応事例を細かくデータ管理し、マニュアルとして活用していくことができます。

マニュアルの精度が高まり、オペレーターのスキルが向上すれば、さらに顧客満足度が高まりやすくなるでしょう。また、頻繁に問い合わせがあるテーマについては、「FAQ」としてホームページや説明書に記載しておくのも有効です。

ブランド戦略の構築

VOC活動に取り組む姿勢は、企業全体のブランドイメージも向上させる可能性があります。取り組みの様子をアピールできれば、「顧客の声に耳を傾ける企業」「顧客一人ひとりを大事にする企業」として、既存の顧客だけでなく、新規顧客層や取引先を含めたステークホルダーにもポジティブな印象を与えられます。

VOC活動における【3つの課題】と対処法

VOC活動の基本は、「顧客の声を集めて分析し、改善に生かす」という点にあります。しかし、実際に取り組むことを考えれば決して簡単ではなく、課題に直面してしまうことも少なくありません。

ここでは、VOC活動のうえで、つまずきやすい3つのポイントをご紹介します。

表面的な数や量にとらわれてしまう

VOC活動では、顧客の声を幅広く集めることが重要である一方、数や量を集めることだけに執着してしまいやすい傾向があります。大量のアンケート結果を集められたように見えても、中身が表面的・形式的な意見ばかりでは、顧客の本音をつかむことはできません。

こうした事態を防ぐには、「いつどこでどのように」「何を質問するか」を明確にして、筋道を立てた質問設計を行うことが大切です。また、VOCの集め方によっては、回答者の性質に偏りが生じてしまう可能性も考えられます。

たとえば、Webアンケートを実施する場合は、インターネットに不慣れな高齢者の意見が集まりにくい点を十分に理解したうえで取り入れることが重要です。

適切な分析ができない

SNSや口コミなどを収集対象にする場合、データに大量のノイズが混入し、正しい分析を妨げる恐れがあります。匿名性の高いソーシャルメディアでは、過度に偏った意見や感情的な発言、誹謗中傷などが混ざることも多く、分析の精度を下げる要因になり得ます。

Webアンケートなどを用いる際には、オンラインの匿名性によって、同一人物による多重回答や不真面目な回答が生じることもあるでしょう。このように、ノイズの含まれたデータから、有益な情報を抽出するのには高度なスキルが必要です。

また、自由回答形式のアンケートを用いる場合は、結果をどのように束ねて分析すればよいかがわからなくなってしまうこともあります。回答に多様性や幅が生まれることで、かえって有益な情報を抜き出すのに難航するケースは少なくありません。

こうした事態を防ぐには、マーケティングに関するスキル・知識を持った人材を育てるか、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢です。

分析結果を改善に活かせない

せっかくVOCの分析を行っても、具体的な戦略や改善に活かされないというパターンもあります。VOC活動において、VOCはあくまで改善のための素材にすぎません。

そこからどのように意味のある情報を抽出し、どのような形で改善に生かしていくかに成功のカギがあります。たとえば、ある商品に対して「○○の機能をつけてほしい」という声が多かったとしても、単にそのまま導入しようとすれば多大なコストが生じる可能性があります。

コストと機能の向上のバランス、機能のニーズの寿命、改善の難易度といった多様な要素に目を向け、必要があれば代替案も考えてみる柔軟な視点が必要です。具体的な施策として落とし込めるまで、丁寧に分析を深めながら、活用の可能性を検討することが大切です。

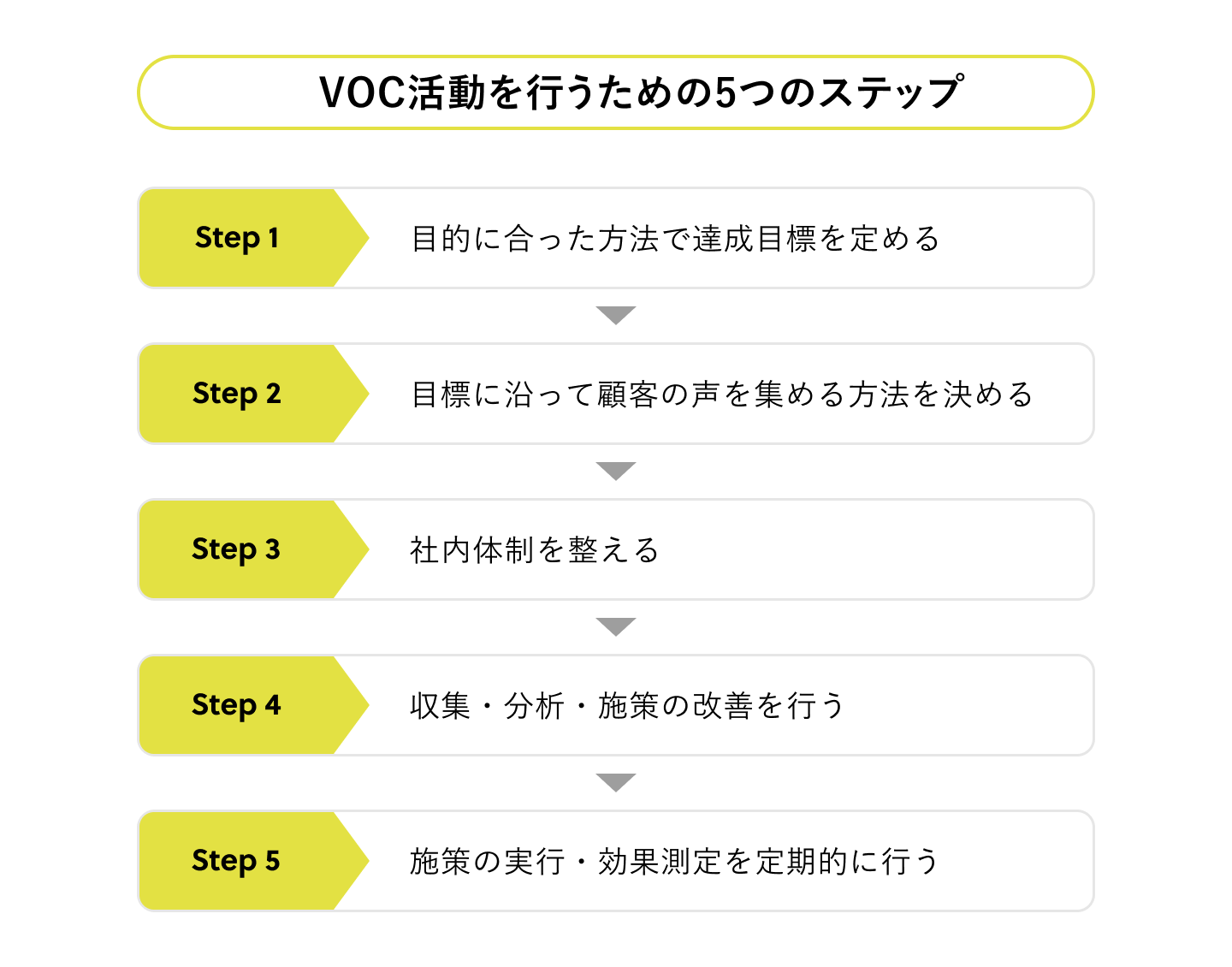

VOC活動を行うための【5つのステップ】

VOC活動を進める手順について、ここでは5つのステップに分けて見ていきましょう。

Step1.目的に合った方法で達成目標を定める

まずはVOCを何のために集めるのか、目的に合った方法で達成目標を明確にする必要があります。ゴールがあいまいなまま取り組めば、情報収集の軸もブレてしまい、なかなか有益な情報を得ることができません。

「顧客満足度の向上」「新商品の開発」「企業のイメージアップ」など、いくつかの目的を洗い出したうえで、それぞれについて具体的な目標を設定するとよいでしょう。

Step2.目標に沿って顧客の声を集める方法を決める

VOCの収集方法にはいくつかの選択肢があり、組み合わせて活用するのも一つの方法です。具体的にはカスタマーセンターやアンケート、インタビュー、SNS、口コミなどが挙げられます。

カスタマーセンターに寄せられる声や、SNS・口コミでの個人の発信については、企業が受け身でいてもある程度集めることができます。一方、アンケートやインタビューは顧客に協力してもらう必要があるため、特典や粗品などの用意も検討してみるとよいでしょう。ただし、前述のようにオンラインでのアンケートは匿名性が高いため、特典や粗品を設けることで多重回答のリスクが高くなる可能性はあります。また、インタビューは顧客の生の声を深く掘り下げられるのがメリットである反面、1人あたりにかかる労力・コストが大きく、サンプル数は限られます。

求める情報に応じて、適切な方法と組み合わせを考えましょう。

Step3.社内体制を整える

収集方法が固まったら、社内の運用体制を整えましょう。VOC活動では大量のデータを取り扱うため、必要に応じてシステムやサービスを導入し、収集・分析作業を効率化するのも重要です。

また、アンケートやインタビューを行う際は準備に時間がかかるため、あらかじめ担当者を決め、人員を整える必要があります。

Step4.収集・分析・施策の改善を行う

運用を開始したら、集まったVOCを管理して分析を行います。分析結果は内容に応じて適切な担当部署へフィードバックし、施策の改善に生かせるヒントを探りましょう。

また、内容によっては部門間で連携することも大切です。同じVOCであっても、たとえば開発部門とマーケティング部門では捉え方が異なるため、特に回答数の多いテーマは優先的に共有しておくとよいでしょう。

その後、分析結果を具体的な施策として落とし込み、実現可能性の高いものや低コスト・低リスクで運用できるものから実行していきます。

Step5.施策の実行・効果測定を定期的に行う

VOC活動では、継続的なPDCAが重要となります。実行する施策については、効果測定を行って有効性を確かめ、次の改善に生かす形でPDCAサイクルを回してみましょう。

効果測定ではアクセス数の増加や顧客満足度スコアの向上、コンバージョン率の増加、売上の増加といった具体的な数字に目を向け、客観的に分析することが大切です。ただし、施策によっては、一定以上の長い期間を要するものもあるため、測定のタイミングは柔軟に検討しましょう。

効果測定を行ったら、必要に応じて分析段階や収集段階に戻り、再びVOC活動を重ねながら施策を見直し、ブラッシュアップします。

VOC活動に役立つ技術・ツール・フレームワークの活用方法

先にも触れたように、VOC活動では大量のデータを取り扱うため、ツールを導入して効率化することも重要です。ここでは、VOC活動に役立つ技術と具体的なツールをご紹介します。

なお、これらのツールを効果的に活用して顧客体験の向上につなげるには、UX(ユーザーエクスペリエンス)デザインの視点を持つことが欠かせません。ユーザー視点で得られたVOCを分析し、改善に生かすという活動そのものが、UXデザインの考え方と密接に関わっています。

アンケートフォーム

「アンケートフォーム」は、アンケート形式でのVOCを集めるのに活躍します。ホームページやカタログ資料に載せれば、興味を持ったユーザーから多様な意見を集めることができるでしょう。

アンケートフォームは、専用のツールを用いることで、手軽に作成することができます。作成ツールには、無料や安価で利用できるものも多いため、比較的導入しやすいのが利点です。

具体的なツールとしては、無料から利用できるものに『Google Forms』や『formrun』、『Microsoft Forms』といった多様な種類があります。

『Google Forms』は、Googleが提供するサービスの一つであり、PCやスマートフォンから手軽かつスピーディーにアンケートフォームを作成できるツールです。

『formrun』はクリック操作で比較的高度なアンケートフォームが作成できるツールです。「フォーム数1件、回答数30件/月」までなら無料でも利用できます。

『Microsoft Forms』はMicrosoftが提供するサービスであり、アンケートやクイズ、投票フォームなどを手軽に作れるツールです。

テキストマイニング

「テキストマイニング」とは、大量のテキストデータから、有用な情報やトレンドなどを取り出せる技術のことです。自然言語処理や統計分析といった技術を用い、テキストを単語や文節に区切って分析して、頻出単語や単語同士の組み合わせの使用回数などを調べられます。

数字による定量的なデータと比べ、テキストベースの定性的なデータは、解析するのに多くの労力を必要とします。テキストマイニングを使えば、顧客が関心を寄せているワードや特定のワードに対する印象などを素早く抽出することが可能です。

テキストマイニングが行えるツールにはさまざまな種類がありますが、代表的なものとしては、ベクスト株式会社が提供するVext(ベクスト)シリーズが挙げられます。たとえば、同社の『VextMiner』は、VOCの分析からクラスタリング、カテゴライズ、予兆監視といった高度な分析機能をも備えたツールです。

ソーシャルリスニング

「ソーシャルリスニング」とは、SNSなどに投稿されている情報を収集する技術や施策を指します。SNSの大量のデータをもとに、ニーズやトレンドの把握、マーケティング施策の効果測定を行い、商品・サービスやマーケティング戦略の改善に活用するための取り組みです。

ソーシャルリスニングが行える具体的なツールとしては、『EmbedSocial』や「見える化エンジン」などが挙げられます。『EmbedSocial』は、多様なプラットフォームから集約された「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」を用いて、『Instagram』や『X』、『Google マップ』の「口コミ」といったソーシャルメディアの解析を行うツールです。

料金プランは機能に応じて数段階に分かれており、個人での利用や試運転に適した「FREEプラン」であれば、無料で使うこともできます。「見える化エンジン」は、高度な言語解析技術によってSNSやブログなどの情報解析を行うツールです。

分析コンサルタントによる導入支援やデータ活用支援など、手厚いサポートを受けられる点が特徴となっています。

ペルソナシート

VOC活動をより効果的に実施するには、ペルソナを深掘りしていくことが重要になります。ペルソナとはあたかも実在する人物であるかのように設定された「自社の理想的な顧客像」を指すものです。

ペルソナの設定においては、VOCによって得られた顧客のリアルな声や感情、具体的な行動パターンなどを分析していくことが大切です。一度ペルソナシートを作成しても定期的に見直し、リアルで詳細なものにブラッシュアップしていきましょう。

ペルソナシートの基本的な作り方を知りたい方は、下記のテンプレートも活用してみましょう。シンプルな構成なので、ペルソナシートを手軽に作成したいときにおすすめです。

カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップとは、顧客が自社のサービスを認識し、購入し、利用していくまでの一連の流れを可視化した図のことを指します。顧客の行動、思考や感情、自社とのタッチポイントなどを明らかにすることが狙いとしてあります。

顧客体験を深く理解することで、マーケティング戦略の最適化やサービスの改善、施策を実行する関係者との認識を共有するのに役立てられるはずです。顧客がどのタッチポイントで不満を感じているのか、自社のサービスにどのような価値を見出しているのかをVOCから分析して、改善につなげていきましょう。

カスタマージャーニーマップのタッチポイントについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。タッチポイントの目的や具体例を知ることで、顧客へのより確度の高いアプローチが行えるでしょう。

サービスブループリント

サービスブループリントとは、サービスの提供による顧客体験とサービス提供者の内部プロセスやシステムなどを時系列で見える化させるためのツールを指します。カスタマージャーニーマップとは異なり、顧客から見えない部分に焦点を当てるのが特徴です。

具体的には、バックステージ(内部業務)における行動や必要とされるリソース、それぞれの担当者の役割といった点を詳しく可視化し、サービス全体の課題や改善点などを見つけていきます。

VOC活動を通じて発見したフロントステージ(顧客と接する部分)とバックステージにおける課題をサービスブループリントに落とし込んで、根本的な改善策を立てていくことが重要です。

サービスブループリントの作り方を押さえるなら、下記のテンプレートも活用してみましょう。カスタマージャーニーマップと併用することで、VOC活動で得られたデータを上手に生かせるはずです。

まとめ

VOCは顧客の考えやニーズをダイレクトに知れる有益なデータです。VOCを丁寧に収集・分析することで、商品・サービスの開発や改善、マーケティング戦略の構築に大いに役立てることができるでしょう。

VOC活動では大量のデータを取り扱うため、実際に取り組みを進めるためには、入念な計画が欠かせません。まずはVOC活動を行う目的を設定し、社内体制を整えて、安定運用できる仕組みを作りましょう。

データ収集や管理、分析を効率化できるツールも数多く存在するため、費用対効果を踏まえて導入を検討してみる価値があるでしょう。

また、ニジボックスがクライアント課題に伴走する中で、磨き上げてきたUI UXデザインのプロセスや支援事例の一端を資料として一部ご紹介しています。

お気軽に資料をダウンロードいただき、情報収集にお役立てください!

監修者

丸山 潤

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。