【2025年最新版】Web制作を効率化!工程別に使えるAIツール9選をご紹介

リクルートや大手企業の実績多数!

ニジボックスの開発案件事例をご紹介!

Web制作とフロントエンド開発は、現代のデジタル体験を形作る重要な関係にあります。Web制作が「どんな体験を提供するか」という全体像を設計するのに対し、フロントエンド開発は「それをどう実現するか」という技術的な表現を担っています。この密接な連携によって、ユーザーにとって魅力的で使いやすいWebサービスが生み出されるのです。

今回は、Web制作におけるフロントエンド開発の基本的な流れを確認した上で、要件定義からデザイン、コーディング、テストまで、各プロセスで効果的に活用できるAIツールの種類と特長を詳しくご紹介します。

目次

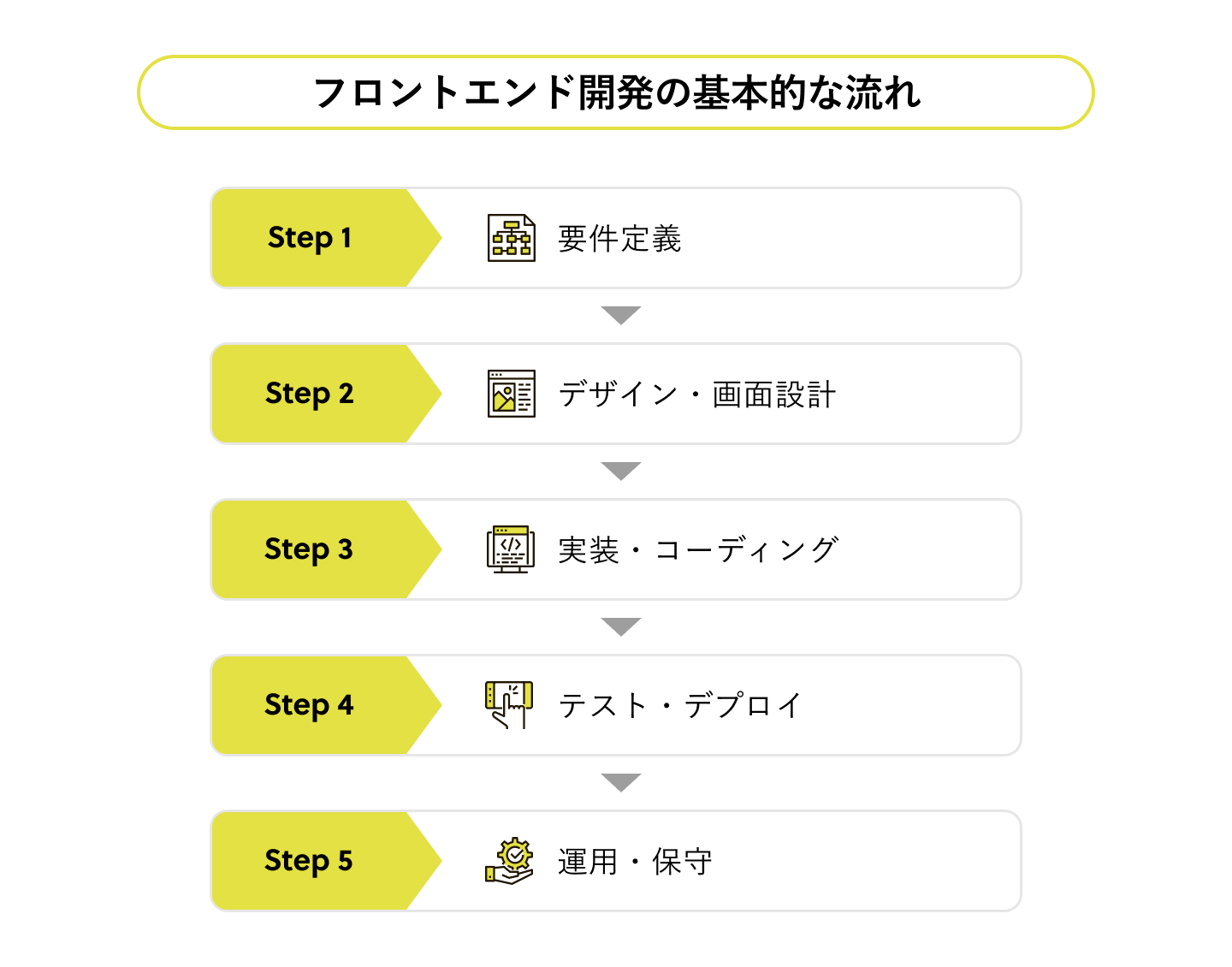

フロントエンド開発の基本的な流れ

AIの発展により、近年ではフロントエンド開発のさまざまなシーンで、便利なAIツールを活用できるようになりました。ただし、プロセスに応じて適したツールは異なるため、まずはフロントエンド開発の流れを全体像で把握しておくことが大切です。

フロントエンド開発は、おおまかに以下のような流れで行われます。

Step1.要件定義

「要件定義」とは、ユーザーやクライアントの要望を踏まえて、どのような方向性でシステムを構築していくのかを明確化・文書化するプロセスのことです。フロントエンド開発においては、開発範囲や必要な機能を一つずつ定義し、ユーザーにどのようなサービスを届けるのかを具体的に固めるプロセスに当たります。

また、作業内容やスケジュール設定、「WBS」によるタスク管理の土台整備なども行います。WBSとは作業を細かく分解して構造化した図のことであり、複雑な作業を効率的に管理するためのツールです。

要件定義の進め方は、クライアントからの受注開発であるか、自社サービスの開発であるかによって異なる面もありますが、基本的には要求内容の整理から始めます。「どのような課題を解決したいのか」「何を実現したいのか」を明確化し、要求される項目の実現性や優先度を考慮しつつ、無理のないプロジェクトを組み立てなければなりません。

また、フロントエンド開発においては、要件定義のタイミングで、一歩踏み込んだ項目にも目を向けておくとよいでしょう。具体的な項目としては、「共通パーツの定義」や「アクション・レスポンスの定義」が挙げられます。

共通パーツとは、複数のページで共有して使うボタンや入力フォームなどのことであり、事前に決めておけばより効率的なサイト設計が可能です。アクション・レスポンス定義とは、ユーザーのアクション(ボタンやナビゲーションのクリックなど)に対して、どのように応答するかを定義するプロセスです。

Step2.デザイン・画面設計

要件定義が完了したら、要件定義書に合わせてワイヤーフレームを組みます。はじめはおおまかな画面レイアウトと機能を書き込みつつ、不要な装飾などは省き、スッキリとした状態でまとめるのがコツです。

その後は、コンポーネントデザイン(ボタンやフォームなどのパーツのデザイン)を行ってデザイン仕様書を作成しながら、具体的な画面設計を行います。さらに、デザインツールを活用してプロトタイプを組み、UIを客観的に確認しながら、細かな改善点がないかを確認します。

Step3.実装・コーディング

プロトタイプに問題がなければ、要件定義書や仕様書の内容を確認しながらコーディングを行います。動的な要素については、設計書を確認しながら実装を進め、必要に応じてデザイナーやマネージャーとも確認・すり合わせを行います。

また、バックエンドとのつなぎ込みでは、バックエンドエンジニアともシステムの食い違いがないかを確認しなければなりません。多方向のメンバーとコミュニケーションをとる必要があるため、AIツールを活用する際には、情報共有のしやすさも考慮することが大切です。

Step4.テスト・デプロイ

実装後は作業時に生じたバグやエラーを確認する必要があります。必要に応じてコンソールログやエラーメッセージを活用しユニットごとに確認する単体テストや、全体の流れをチェックする統合テストを行います。

また、テストが済んだらデプロイを行って、ユーザーが利用できる状態へと移行します。デプロイとは、アプリケーションなどを実際にユーザーがアクセスする本番環境に移す作業のことです。

IT分野においては、ファイルをWebサーバー上に実際配置して利用できる状態に整えることを指します。システムが稼働する環境を再現して、実際に動くかどうかを確認する作業がデプロイです。

デプロイは開発者が実装した新しい機能やアップデート版をユーザーに提供するといった大事な役割があります。主に、「変更した機能などの反映」「セキュリティに関するアップデート」「パフォーマンスの向上・改善」といった点において、デプロイは必要とされています。

デプロイは通常、リリースの直前のタイミングで行います。この段階でミスや見落としがあれば、UXに悪影響を及ぼしかねないため、正確に作業を進める必要があります。

Step5.運用・保守

デプロイが済んだら、実際に運用をスタートします。運用後は定期的なメンテナンスを行い、障害を引き起こす可能性があるプログラムが見つかれば、適宜修正を重ねることが大切です。

また、定期的に脆弱性への対応を強化するとともに、ユーザーのニーズに応じて追加機能の開発やUIの変更が必要なケースもあります。

要件定義に活用できるツール

要件定義においては、文字通りどのような要件が必要になるのかを一つずつ洗い出し、妥協せずに明確化していく必要があります。この段階であいまいな点があれば、後から工程のズレや大規模な修正が生じる恐れもあるため、丁寧に作業を進めなければなりません。

そこで活用したいのが、壁打ち相手としての生成AIツールです。要件定義の段階ではテキストによるコミュニケーションがメインとなるため、生成AIが役立つ場面が多いです。

また、発想を言語化したり、新たな観点を模索したりと、個人の作業においてもさまざまな形で活用することができます。

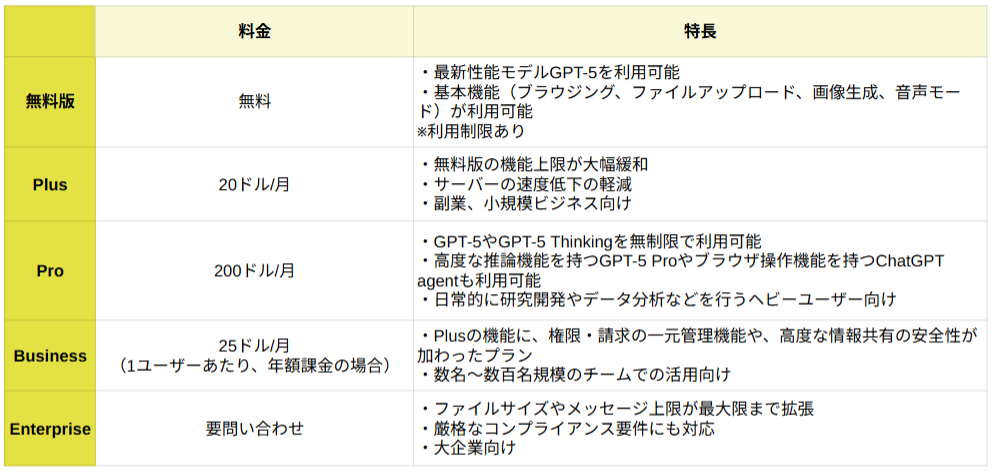

ChatGPT

ChatGPTは、OpenAIが開発した代表的な生成AIツールであり、人間と自然な会話ができる対話型のAIチャットツールです。

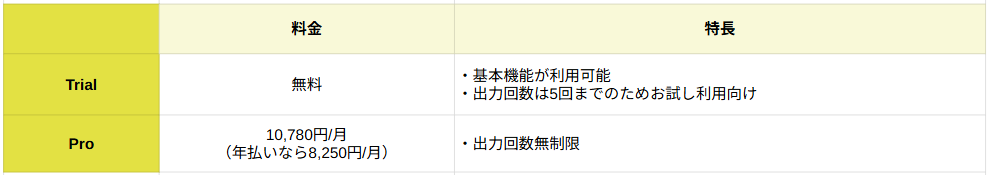

料金プラン

『ChatGPT』は、さまざまな目的に活用できるのが特長です。要件定義を行うにあたっては、要件把握のスピードアップや効率的な言語化、ドキュメントの標準化といった用途に活用できます。

要求の内容や背景なども的確に整理し、必要な要件の一覧や基本設計のモデルケースなども簡単に生成できるため、たたき台を作成する労力を大幅に省略できます。

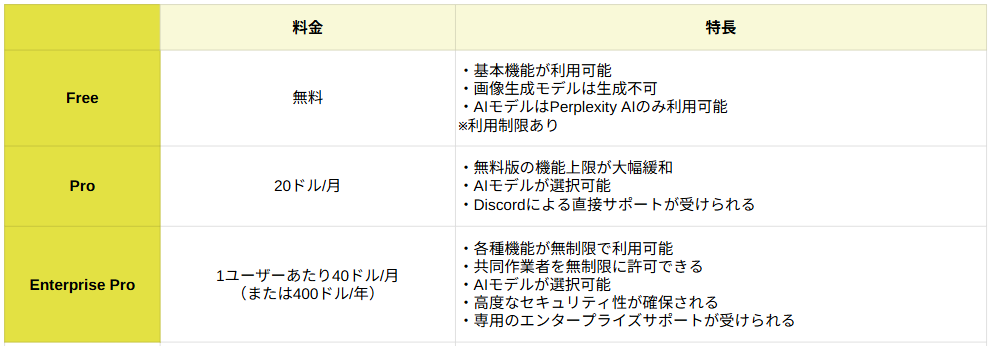

Perplexity

Perplexityは、ユーザーが質問した内容に対して回答を生成してくれる対話型の検索エンジンです。Web上の最新情報を参照し、根拠となる情報源へのリンクを表示してくれるのが特長だといえます。

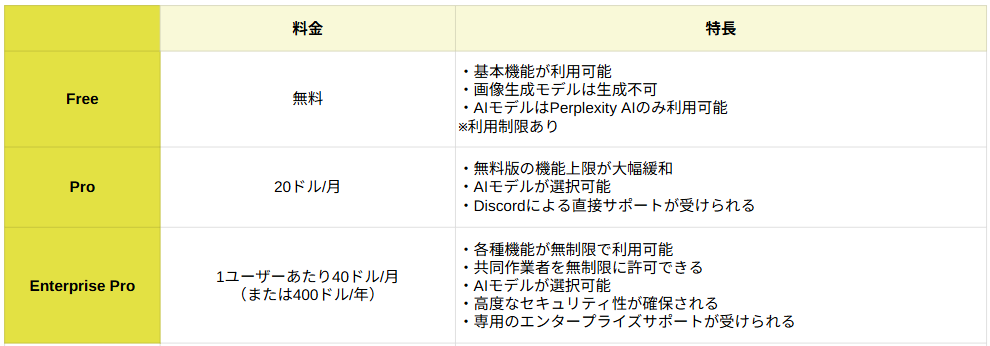

料金プラン

Perplexityでは、『ChatGPT』とMicrosoftの『Bing』検索エンジンを活用し、リアルタイムで情報を収集しながらデータが表出されます。要件定義における基本的な用途は、『ChatGPT』と同様であり、文書化や情報整理などに幅広く活用できます。

デザイン・画面設計に活用できるツール

要件定義と同じように、デザインと画面設計の分野においても、さまざまな種類のAIツールが開発されています。ここでは、代表的なツールを主な特長とともにご紹介します。

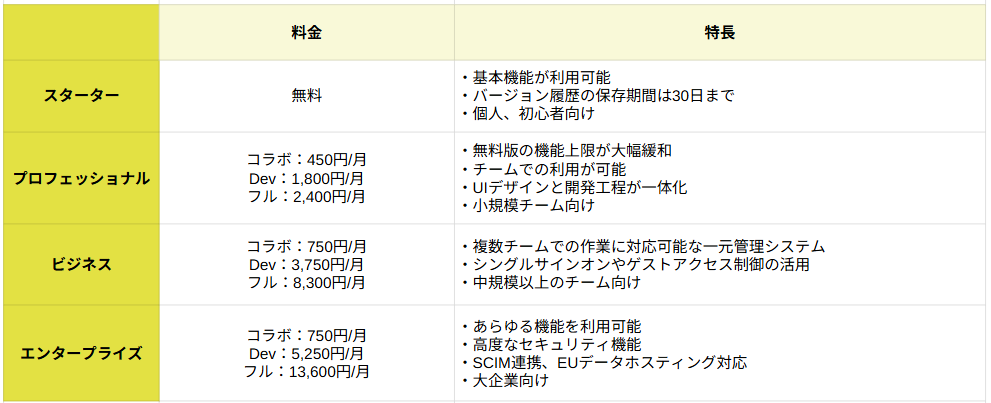

Figma

『Figma』はオンラインで利用可能な多機能型のデザインツールです。もともとは、リアルタイムで複数人による同時作業が行える点を強みとして、デザインのさまざまなシーンで幅広く活用されてきました。

料金プラン

FigmaはAIの搭載によってさらに機能の幅が広がり、より効率的な使い方が可能になりました。具体的には、生成AIの活用により、テキストを入力するだけでオブジェクトやデザインの要素を手軽に作成できます。

また、AIプラグインが用意されており、「テキストから画像生成」「文章の自動生成」なども可能となりました。Figmaのより詳しい情報については、以下の記事でも解説されているのでぜひ参考にしてみてください。

FRONT-END AI

FRONT-END AIは、デザインのカンプデータから自動でサイト構造を解析し、HTMLやCSSのコードを自動生成してくれるAIツールです。

料金プラン

『FRONT-END AI』では、デザインのカンプデータ(JPEG形式)とアセットファイルをアップするだけで、初期段階のコーディングを簡単に行えるため、大幅な作業効率化が可能です。カンプデータをそのまま活用できるため、『Adobe Photoshop』や『Adobe Illustrator』との相性に優れており、前述した『Figma』ともプラグインで連携可能です。

v0(ブイゼロ)

『v0』とは、AIの活用により、ノーコードでUIデザインが行えるフロントエンド開発者向けのツールです。自然言語でUIを作成できるため、まるで人間のデザイナーと対話するようなプロセスで、高品質のUIコードを生成できるのが特長です。

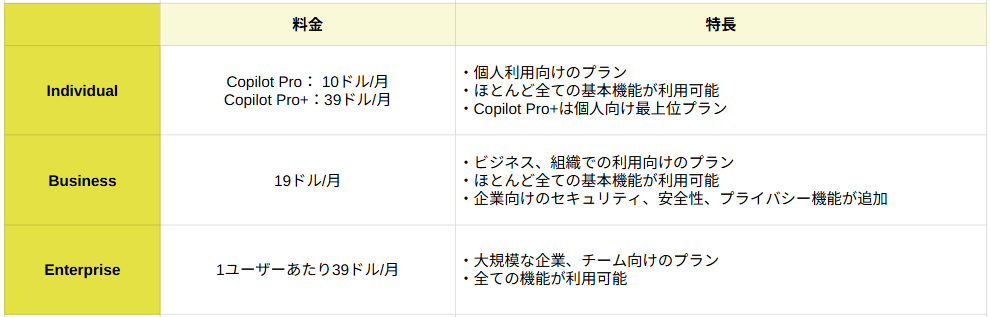

料金プラン

_利用料金プラン.png)

『v0』ではたとえば、「問い合わせフォーム」と言葉でUI要素を指示すると、Reactコンポーネントが自動生成されます。短時間で複数のデザイン案を作成でき、A/Bテストの結果やユーザーフィードバックも手軽に反映できるため、開発サイクルの効率化につながります。

【v0の活用事例】

・管理画面の作成

・LPの作成

・企業情報の収集と分析 など

実装・コーディングに活用できるツール

続いて、実装・コーディング段階で活用できる代表的なツールについて見ていきましょう。

Cursor

『Cursor』は、『Visual Studio Code』をベースとした、AI搭載のコードエディタです。AIによるコード自動補完、チャットツールを用いた会話形式でのコード提案機能などを利用できるのが特長です。

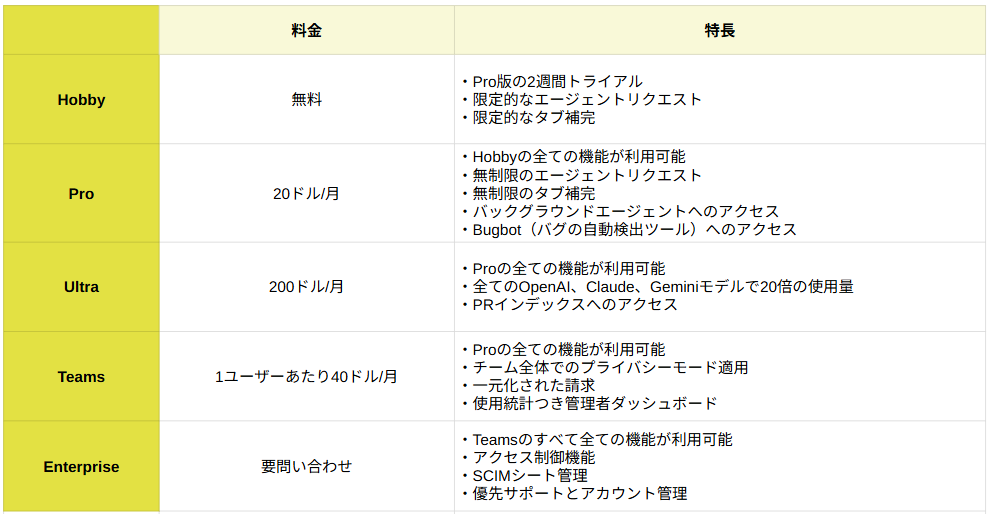

料金プラン

また、エラーを自動検出し、原因と解決策を提案する「オートデバッグ機能」も搭載されているため、原因が不明なバグの対処もスムーズ対処が可能です。なお、既存のコードについては、セキュリティ上の観点から、永続的に保存されないように設定することもできます。

GitHub Copilot

『GitHub』が提供しているコーディングツールです。コードを自動で生成するコード補完機能や、対話形式でバグの解消方法などを質問できるチャット機能を利用できます。

料金プラン

『GitHub Copilot』は『ChatGPT』をベースとしており、多様な言語に対応しているほか、メジャーなコードエディタとシームレスに連携できるのも特長です。

テスト・デプロイに活用できるツール

テストやデプロイは人的なミスが生じやすいことから、AIツールの活躍を期待しやすいプロセスといえます。ここでは、代表的なツールを2つご紹介します。

Applitools Eyes

『Applitools Eyes』は、生成AIを活用したテスト自動化ツール『Applitools』が提供する機能の1つです。ビジュアルAIを用いて、視覚的にUIテストが行える点が特長だといえます。

料金プラン

『Applitools Eyes』では、AIを利用してスクリーンショットを比較しながら、UXに影響を与える可能性のある要素を特定することができます。

たとえば、フォントやボタンの位置のズレ、色の変化といった細かな違和感を見落とせば、UXにはマイナス要素として働く可能性があるでしょう。目視では見落としてしまいがちなこうしたミスも、『Applitools Eyes』を使えば自動的に検出してくれます。

また、全てのプラットフォームやデバイスでUIがきれいに見えるように整えられるため、レスポンシブデザインのテストを行う際にも活用可能です。

mabl(メイブル)

『mabl』は、多様な機能を搭載したテスト自動化ツールです。画面操作を記録するだけで自動テストが作成可能であり、ローコードで主要な機能を使えるため、専門的なプログラミング知識は求められません。

料金プラン

・利用条件や要件に合わせて設計されるカスタマイズ式

・2週間の無料トライアル期間あり

・アドオンにより基本機能の拡張が可能

公式サイトより引用(2025/9時点)

『mabl』は専門的な知識を持たないユーザーでも、主要な機能は十分に使いこなせるのが利点です。

また、AIによるオートヒーリング機能(自動修復機能)により、アップデート時などに画面が変更された場合でも、作成済みのテストを自動で修復してくれます。そのため、メンテナンスの負荷も大幅に軽減されるのが特長です。

まとめ

フロントエンド開発を行う際には、全体の工程を把握したうえで、プロセスごとに適したAIツールを活用するのがポイントです。AIツールを使いこなせば、要件定義からデザイン、コーディング、テスト、デプロイといった幅広い作業を大幅に効率化できます。

本記事では、以下のAIツールを紹介いたしました。

🔸要件定義に活用できるツール

1. 『ChatGPT』:アイデアの壁打ちやドキュメント作成の相棒に。

2. 『Perplexity』:最新情報に基づいたリサーチや要件整理を高速化。

3. 『Figma』:AIプラグインでデザイン作業を自動化・効率化。

4. 『FRONT-END AI』:デザインカンプからHTML/CSSを自動生成。

5. 『v0(ブイゼロ)』:自然言語によるUIコンポーネント生成。

🔸実装・コーディングに活用できるツール

6. 『Cursor』: AIがコードの提案からデバッグまでサポートするエディタ。

7. 『GitHub Copilot』:次に書くべきコードを予測・補完する最強のペアプログラマー。

🔸テスト・デプロイに活用できるツール

8. 『Applitools Eyes』:見た目の崩れ(ビジュアルリグレッション)をAIが自動検出。

9. 『mabl(メイブル)』: テストの作成からメンテナンスまで自動化し、工数を大幅削減。

多くのツールには無料プランや、トライアル期間が設けられています。まずは一つでも、気になるツールから試してみることをおすすめします。

チームの状況やプロジェクトの規模に合わせて最適なツールを選び、Web制作の品質向上と効率化を実現しましょう。

また、ニジボックスが注力している開発改善プロセスの効率化「Growth Development」や、モダンフロントエンド開発の事例・プロセスを紹介した資料もございます。お気軽に資料をダウンロードいただき、情報収集にお役立てください!

監修者

丸山 潤

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。

吉川 聡史

2011年11月にイラストレーターとしてニジボックスに入社し、クリエイティブ領域を中心にアニメーター、デザイナーなど幅広く担当。その後ディレクションに職域を広げていき、Webディレクターや映像ディレクターなどを経て、リクルートの新規事業の伴走や大規模案件においてのマネジメントなど複数経験し今に至る。 前職は漫画家。最新の技術(ツール)を用いた、AI×UXのあり方について技術検証を行い、それらの取り組みをXやnoteを使って発信。