AIを活用した開発でコスト削減を実現するには?導入のステップを解説

リクルートや大手企業の実績多数!

ニジボックスの開発案件事例をご紹介!

AIが着実な進化を続けるなかで、企業における活用事例もどんどん増えてきています。一方で、「自社の開発においてどのように使えばいいのか分からない」「必要性は感じていてもなかなか一歩を踏み出せない」という方も少なくないのではないでしょうか。

本記事では、AIツールの導入で実現できる4つのコスト削減効果と、自社にAIツールを導入する手順や選び方なども詳しく見ていきましょう。

目次

AIツールの導入で削減できる開発コスト

現代のビジネス環境においては、AIの進化にともない、さまざまな活用方法が模索されています。なかでも、自社にAIツールを導入するうえで重要なメリットとなるのが、「コスト削減」です。

ここではまず、自社の開発業務にAIツールを導入することで具体的にどのような形でコスト削減につながるのか、4つの視点から見ていきましょう。

業務効率化

AIツールを導入する大きなメリットは、業務効率化の実現です。それまで人力で行っていた単純作業やルーティンワークをAIツールに代替させることで、人件費や時間的なコストの削減に結びつけられます。

例えば、資料作成や議事録作成などの業務は、AIツールを用いることで大幅に短縮できる可能性があります。また、AIツールをカスタマーサポートの補助業務に用いれば、各従業員の対応時間を短縮することもできるでしょう。

このように、既存の業務を効率化することで、従業員をより重要度の高いコア業務に専念させられます。その結果として、人的リソースの効率的な配分にもつながるのが大きな利点です。

データ分析の自動化

AIツールの活用範囲は幅広く、データ分析やマーケティング、コンテンツ制作などにも用いることができます。それまで外部のサービスにこうした業務を委託していた場合であれば、AIツールで自動化することで、外注への依存度を軽減できる可能性があります。

特に、データ収集・分析・管理はAIツールによって大幅に効率化されるため、外注コストの抑制につながりやすいといえるでしょう。また、AIチャットボットなどにより、コストを抑えながらも顧客対応の迅速化や顧客満足度の向上を期待できるのもメリットです。

従業員の能力向上・戦力化

従業員教育という点においても、AIツールには大きな効果を期待できます。社内の業務にAIツールを積極的に活用すれば、得られたデータがナレッジベースとして蓄積されていきます。

例えば、顧客ごとの細かな対応事例をデータとして残しておけば、そのまま実践的なマニュアルとして活用可能です。業務の引き継ぎや従業員の教育に役立つコンテンツが簡単に用意できるので、社内の戦力強化にもつながるでしょう。

特に、経験や知識の浅い新入社員に対しては、AIツールを活用することでスムーズかつスピーディな戦力化が期待できます。このように、教育効果は保ったまま、教育コストのみを削減できるのも重要なポイントです。

新たなアイデアの創出

新しい製品やサービスの開発にAIツールを取り入れることで、新たなアイデアの創出につながります。従来であれば専門知識が求められていたプログラミングなどの作業も、AIツールを用いればより幅広い人材が携われるようになります。

その結果、開発段階から多様な視点が盛り込まれ、斬新なアイデアが生まれる可能性も高まるでしょう。新たなサービスを柔軟に生み出すことができれば、自社の生産性や競争力の向上に結びつきます。

AIツールの具体的な活用方法

AIツールの導入を検討する際は、具体的な活用方法やアイデアを理解しておくと、自社に合ったツールを選びやすくなります。ここでは、4つの活用方法・アイデアを解説します。

問い合わせ対応の自動化

AIツールを活用すれば、問い合わせ対応の業務を自動化することが可能です。よくある質問などを自動で回答するシステムを構築すれば、オペレーターの業務負担を軽減できるでしょう。

顧客から寄せられている大量の質問とその回答のデータをAIに学習させることで、定型的な質問に対する回答をあらかじめ用意しておくことができます。テキストが中心となるチャットボットだけでなく、音声認識に対応したボイスチャットと組み合わせれば、よりきめ細かなやりとりを行えます。

文字起こしと議事録の自動生成

AIツールには文字起こし機能を備えたものが数多くリリースされています。商談やオンラインミーティングなどで話した内容を記録した音声データから、テキストへの変換が行えるものです。議事録や資料を作成する手間を省力化できるので、リソースを本来注力すべき営業活動などにあてられるはずです。

商談や会議で話した内容をすぐにテキスト化できれば、顧客とのやりとりもスムーズになり、成約率を高めることにもつながるでしょう。

社内向け対話型AIの開発

多くの従業員を抱える会社や、複数の部署がある会社であれば、社内における情報共有や確認に時間や手間がかかることも少なくありません。AIツールを活用して、社内向けのシステムを構築すれば、人材教育や問い合わせ対応といった面で役立つでしょう。

業務に関するデータやマニュアルをAIツールに学習させることで、必要な情報をより素早く検索できるようになり、業務の効率化につなげられるはずです。また、業務遂行に必要なサポートをAIツールに行ってもらうことで、人材育成にかかる時間を短縮できるかもしれません。

気になった点をいつでも好きなときに尋ねられる仕組みを整えることで、働きやすい職場づくりの実現につなげられるでしょう。

ソフトウェア開発の工数削減

ソフトウェアを開発するときにも、AIツールは役立ちます。開発に必要なコードの生成や要件定義、テストデータの作成といった業務プロセスで活用できるでしょう。

一部の工程をAIに任せられるようになれば、開発期間の短縮や品質向上につなげられるはずです。また、開発工程においてエラーが発生しやすい点をAIツールに学習させることで、トラブルが生じた際も、すぐに対応できる体制を整えられます。

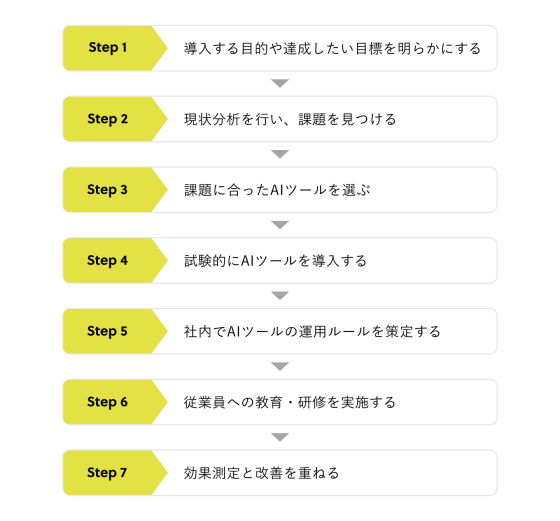

AIツールを導入するための7つのステップ

一口にAIツールの導入といっても、単に取り入れるだけで期待する効果が得られるわけではありません。しっかりと導入計画を立て、手順に沿って丁寧に進めていくことが大切です。

ここでは、自社にAIツールを導入する流れを以下の7つのステップに分けてご紹介します。

ステップ1:導入する目的や達成したい目標を明らかにする

AIツールを効果的に導入するためには、「何のために取り入れるのか」を明確にする必要があります。どのような業務で、誰に、どういった場面で活用してもらうのかを具体的にイメージし、計画的に導入を検討することが大切です。

例えば、AIツールの導入目的が業務効率化やコスト削減ならば、書類の作成や顧客データの管理、単純なタスクなどを任せられるAIツールを選ぶとよいでしょう。一方、製品やサービスの品質向上を目的とするなら、不良品の検知機能やエラーの予測機能を備えたAIツールを選ぶ必要があります。

会社全体でAIツールを導入する目的を定めたうえで、業務ごとに達成したい目標を明らかにすることで、自社に適したAIツールを選びやすくなります。

ステップ2:現状分析を行い、課題を見つける

AIツールを導入する目的や目標を設定するには、自社の現状分析が欠かせません。既存の業務において、何が課題となっているかが分からなければ、導入するAIツールの選定に時間がかかるばかりでなく、導入後に思うような成果を挙げられない可能性があります。

実際に業務を担当している現場の従業員とも意見交換を重ねながら、業務におけるボトルネックを特定していきましょう。課題が複数ある場合は、解決したい課題に優先順位をつけて、達成しやすく効果が期待できるものから整理してみることが大切です。

達成する目標が曖昧にならないように、「エラーの発生件数を1カ月で3件以内にする」「コストを半年で15%削減する」など、達成時期も含めて、具体的な数値を定めてみましょう。数値目標を置くことで、AIツールを導入した後の効果検証も進めやすくなり、よりよい改善につなげられるはずです。

ステップ3:課題に合ったAIツールを選ぶ

現状分析で課題を明らかにしたら、実際に導入するAIツールを選定します。AIツールにはそれぞれ異なる機能があり、得意分野も異なるため、目的に応じた見極めが重要です。

AIツールの主な判断基準は3つあり、総合的に見て自社と相性の良いものを選ぶ必要があります。

自社の課題に応じて選ぶ

まずは、ステップ2で洗い出した自社の課題をもとに、解決につながるかどうかを第一の判断基準とします。いくら優れた機能が搭載されていても、自社の目的にピンポイントで合致していなければ、思うような効果は得られないでしょう。

AIツールの特性や機能をリサーチし、きちんと目的や課題に合っているのかを検証しましょう。必要に応じて、現場の担当者にヒアリングしながら細かな認識をすり合わせることも重要です。

活用できる技術で選ぶ

単にAIツールといっても、活用できる技術はAIツールによってまちまちです。将来的にさまざまな用途で活用することを想定すると、ある程度幅広い機能を持つもののほうが良いでしょう。

ただし、機能が優れるほどコストも高くなる傾向にあるため、本当に活用できるのかどうかを冷静に見極める必要もあります。AIが得意とする技術には、次のようなものがあります。

・画像認識・解析

・データ分析

・需要予測

・最適化

・文章生成

・問い合わせ対応

目的に応じて、適切な機能を備えているツールを絞り込んでいきましょう。

操作性・利用形態・料金で選ぶ

いくら優れた機能を備えていても、操作しにくければ、現場で活用してもらうことは難しくなります。多くの人に使ってもらうことを考えると、ある程度UI(ユーザーインターフェース)がシンプルで、直感的に操作できるものを選ぶとよいいでしょう。

利用形態については、いわゆる買い切り型の「オンプレミス型」と、クラウド上で動作する「クラウド型」の2種類があります。オンプレミス型は自社サーバーやネットワークを構築して運用するため、一般的にはセキュリティ性やカスタマイズに優れるのが特徴です。

一方、クラウド型はどこからでもアクセスして利用できる利便性と、導入コストの低さがメリットです。どちらが良いかは運用方針によっても異なるので、具体的な利用状況を踏まえて検討しましょう。

また、AIツールによって料金にバラつきがあるため、費用が予算内に収まるかを確認しておくことも大切です。

ステップ4:試験的にAIツールを導入する

AIツールをある程度絞り込んだら、本格的に導入する前に、PoC(Proof of Concept/試験導入)を行うことが大切です。AIツールは実際に使ってみないと操作性などを判断できないため、まずは小規模な業務で導入してみましょう。

一定期間運用した後に、業務データを分析し、AIツールの精度や効果をチェックします。また、実際に利用した担当者からのフィードバックも収集し、細かな問題点がないかを確認しましょう。

ステップ5:社内でAIツールの運用ルールを策定する

PoCを終えて、本格的に導入する段階にまで計画が進んだら、運用体制の構築に取り掛かります。特にAIツールの使用範囲と権限について、社内での運用ルールを策定しておくことが重要です。

「どの業務に対して、どの機能を活用するのか」などを明文化しておけば、リスクを抑えることにつながるでしょう。必要に応じて、AIツールの運用に詳しい専門家のアドバイスなども交えながら、自社に合ったルールを定めましょう。

ステップ6:従業員への教育・研修を実施する

AIツールの導入には、情報漏えい、著作権侵害の法令違反、ハルシネーション(事実とは異なる情報を作り出してしまう現象)といったリスクも存在します。特にセキュリティ面には十分に注意を払う必要があります。従業員にAIツール活用の正しい知識を習得してもらうために、教育や研修の機会を設けましょう。

また、AIツールに不慣れな従業員に対しては、丁寧にフォローアップできる体制を整えてサポートすることも大切です。

ステップ7:効果測定と改善を重ねる

AIツールを導入したら、事前に設定した数値目標をもとに、適切なタイミングで効果測定を行います。また、数字上の成果だけでなく、現場の担当者からのフィードバックも収集し定性的な評価も実施します。

そのうえで、「AIツールを使い続けるかどうか」「追加機能の導入が必要かどうか」などを判断しましょう。また、特定の業務で効果が得られたら、「他の業務プロセスに応用できそうか」も検討してみるのがおすすめです。

AIの導入コストを削減する方法

AIツールを活用するうえでは、予算に合わせて導入コストを抑える方法も把握しておく必要があります。ここでは、AIの導入コストそのものを下げるためのポイントを見ていきましょう。

クラウドサービスの活用

前述のように、AIツールはオンプレミス型よりもクラウド型のほうが比較的、初期コストを抑えやすいため、機能や相性に問題なければクラウド型を選ぶのがおすすめです。また、利用目的や規模によっては、無料で利用できるオープンソースAIを活用するのも一つの方法です。

一般に広く知られている『GPT-4』だけでなく、『Llama2(ラマ2)』などのオープンソースLLM(大規模言語モデル)を活用している企業も多くなっています。Llama2とはMeta社が開発したAIツールであり、文章生成やデータ分析、言語翻訳、議事録作成まで、多様な自然言語タスクに対応しているのが特徴です。

無料で利用できる機能もあるので、まずは商用利用可能なオープンソースAIから触れてみると良いでしょう。

既存ツールのカスタマイズ

新たにAIツールを導入する際には、ゼロベースで仕組みを構築しようとすると、どうしても膨大なコストや時間がかかってしまいます。

コストを抑えるうえでは、既存のAIツールやプラットフォームを用いて、自社に合った形にカスタマイズするほうが効率的といえるでしょう。

小さく始めてリスクを軽減

AIツールを導入する際には、リスクを抑えながら取り組むのが基本です。いきなり全社で導入するのではなく、特定の業務や部署で試験的に導入しながら、丁寧に効果を確かめていきましょう。

たとえ小規模でも成功事例が生まれれば、幅広い従業員に関心を持ってもらいやすくなり、前向きな協力が期待できます。そのうえで、他の業務にも展開していけば、スムーズにAIツールの活用を促せるはずです。

AIツール導入をサポート!おすすめ補助金・助成金5選

AIツールの導入にあたっては、各種の補助金・助成金を活用するのも有効な方法です。今回は特に活用しやすいと思われる5つの制度をピックアップしてご紹介します。

1.IT導入補助金2025 公式サイトはこちら

「業務効率化やDX推進に最適」

中小企業向けのITツール導入を支援する制度です。補助対象となるのは、公式ホームページに登録されているITツールで、利用料やサポート費用の一部を補助してもらえます。AIを活用した業務改善ツールも対象となる場合が多いです。

2.中小企業省力化投資補助金 公式サイトはこちら

「AIによる自動化を推進したい企業に」

売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業などに対して、省力化投資を支援しています。生産ラインの自動化や事務作業の効率化など、具体的な省力化効果が見込めるAIツールの導入に。

3.ものづくり補助金総合サイト 公式サイトはこちら

「革新的サービス開発、・試作品開発、・生産プロセスの改善などを目指す企業に」

AI技術を活用した新製品の開発や製造プロセスの改善に使える補助金です

4.商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金 公式サイトはこちら

「AIで販路開拓、業務効率化したい企業に」

商工会議所が窓口となっている補助金で、AIを活用したマーケティングや販路拡大施策に使えます。ECサイトのAIレコメンド機能導入や、顧客分析ツールの導入などが対象となる可能性があります。

5、デジタル化推進ポータル DX推進補助金 公式サイトはこちら

「デジタル化の一環としてAI導入を」

企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための補助金で、AI導入も対象となります。業務プロセスのDXを見据えたAIツールの導入計画がある場合に検討できそうです。

※助成金の申請には「DX推進支援事業」にてトータル支援を受ける中で、アドバイザー作成の提案書を受け取り、その提案内容に基づいた申請である必要があります。

各補助金には申請期限や条件がありますので、早めに情報収集を始めることが大切でしょう。また、複数の制度を組み合わせて活用できないか検討するのも良いでしょう。

まとめ

社内の業務にAIツールを導入すれば、大幅な業務効率化やコスト削減を実現できる可能性があります。また、AIによって人的リソースの配分を最適化し、コア業務に専念する時間を増やすこともできるでしょう。

AIツールは企業の競争力を高める重要な土台になり得るため、まずは自社でどのように活用できるのかをじっくりと検討してみましょう。

また、ニジボックスが注力している開発改善プロセスの効率化「Growth Development」や、モダンフロントエンド開発の事例・プロセスを紹介した資料もございます。お気軽に資料をダウンロードいただき、情報収集にお役立てください!

監修者

丸山 潤

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。

吉川 聡史

2011年11月にイラストレーターとしてニジボックスに入社し、クリエイティブ領域を中心にアニメーター、デザイナーなど幅広く担当。その後ディレクションに職域を広げていき、Webディレクターや映像ディレクターなどを経て、リクルートの新規事業の伴走や大規模案件においてのマネジメントなど複数経験し今に至る。 前職は漫画家。最新の技術(ツール)を用いた、AI×UXのあり方について技術検証を行い、それらの取り組みをXやnoteを使って発信。