BtoBにおけるカスタマージャーニーの考え方とは?作成方法や活用時の注意点も紹介

リクルートや大手企業の実績多数!

ニジボックスのUXデザインフローや案件事例を

ご紹介!

BtoCで多く取り入れられているカスタマージャーニーは、BtoBでも有効です。カスタマージャーニーを活用することで、BtoBでもよりユーザーに合わせた戦略を立てることが可能になります。

ただし、BtoBではBtoCと購買プロセスが異なるため、ペルソナの設定方法などではまた違った視点を持たなくてはなりません。

この記事では、BtoBにおけるカスタマージャーニーマップの作成方法や、カスタマージャーニーマップ活用時の注意点などを解説します。ぜひ最後までご覧ください。

目次

BtoBにおけるカスタマージャーニーとは

カスタマージャーニーとは、ユーザーが商品やサービスを認知し、利用・購入するまでの過程を指します。

「カスタマージャーニー」のジャーニーは、ユーザーの購入行動における「顧客体験」のことです。

カスタマージャーニーは、潜在顧客であるユーザーとのタッチポイント(接点)を探り、ユーザーが置かれたフェーズごとに自社がとるべき施策を考えるために活用します。

カスタマージャーニーを視覚化したものがカスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーとは前述のとおり、ユーザーが商品やサービスを認知してから利用・購入に至るまでの過程を指します。

そして、カスタマージャーニーを1つの図にまとめたものが「カスタマージャーニーマップ」です。

よりユーザーに合わせた戦略を立てるためには、BtoCと同様にBtoBでも、カスタマージャーニーの活用が重要になります。

BtoBの場合、商品やサービスの利用・購入の主体は組織です。組織では意思決定権者が複数いるため、カスタマージャーニーを設定する際のペルソナも複雑化します。そのため、BtoBに合わせたカスタマージャーニーマップを作成して、状況を整理・分析することが必要です。

カスタマージャーニーとセットで語られるカスタマージャーニーマップについては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

■関連記事:

BtoCのカスタマージャーニーとの違い

BtoCとBtoBのカスタマージャーニーにおける大きな違いは、ペルソナの設定時に個人を想定するか、組織を想定するかにあります。

もともとカスタマージャーニーはBtoCで使われてきた面があるため、購買プロセスの異なるBtoBにそのまま当てはめようとしても、効果的な設計は難しいでしょう。

BtoCの場合、商品やサービスの利用・購入の主体は個人のため、想定すべきペルソナは1人です。一方BtoBの場合では、商品やサービスの認知から利用・購入に至るまでの意思決定には、組織の合意が得られなければなりません。

そのため、「商品やサービスを検討する人」「決裁権がある人」「実際に利用する人」など、ペルソナを複数設定する必要があります。

DMUを意識したペルソナ設定が大事

DMUは「Decision Making Unit」の略称で、商品やサービスの利用・購入に際して意思決定に関与する人々を指します。

BtoBでは、最終的な意思決定者は決裁権を持つ社長や役員など、一人や少数であることが多いです。一方、意思決定に関与する人は、担当者の他部長など複数存在するケースがあります。

各DMUによって関心事や考え方が異なるため、商談の規模に合わせてDMUを把握し、それぞれの場面で適切なアプローチを行わなくてはなりません。

BtoBでは多くの場合、担当者→部長→役員のような形で意思決定権がエスカレーションしていくため、DMUは基本的に組織の縦方向に増えていきます。

商談が大きくなればなるほどDMUが増えるため、多くのペルソナ設定が必要になると覚えておきましょう。DMUの範囲がどの程度まで広がりそうかを意識して、情報を収集することが大切です。

ただし、DMUは組織の横方向に増えることもあります。例えば、複数の部署にまたがって使われる商品・サービスなら、部長が役員にエスカレーションする前に別の部署へ相談する可能性も考えられます。商談の際は、DMUが横に広がる範囲も想定しておきましょう。

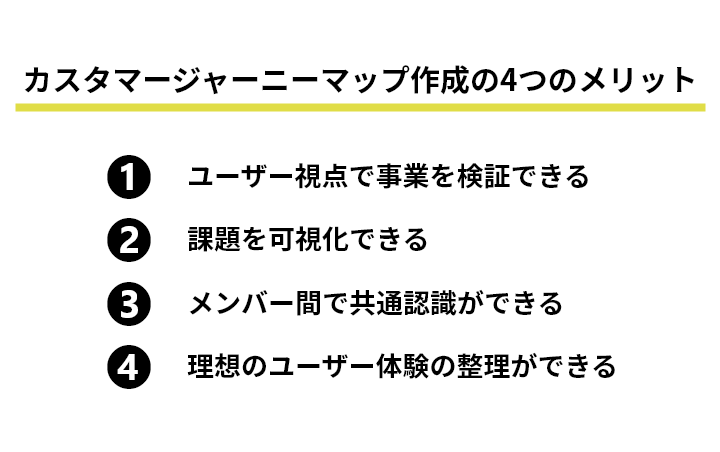

カスタマージャーニーマップ作成の4つのメリット

ここからは、カスタマージャーニーマップの作成により期待できる、さまざまなメリットを解説していきます。

1. ユーザー視点で事業を検証できる

カスタマージャーニーマップを作成することで、ユーザーがどのような過程を経て商品やサービスを利用・購入するのかを視覚化でき、ユーザー体験の全貌を俯瞰できます。そのため、より深くユーザーを理解できるようになります。

普段、自社の商品やサービス、活動などがユーザー側からどう見えているのかをイメージすることは多くはないでしょう。その点、カスタマージャーニーマップはユーザー視点で考えて作るため、現実のユーザーの思考や行動に即した分析が可能になります。

カスタマージャーニーマップの作成は、ユーザーの行動が複雑なBtoBにも有効です。BtoBではペルソナが複数いるほか、購入・導入までのフローが複数存在する場合もあります。

そうしたケースではなおのこと、カスタマージャーニーマップを作ってユーザー体験を丁寧に分析することが欠かせません。

2. 課題を可視化できる

カスタマージャーニーマップを作れば、ユーザー体験の課題を可視化することが可能です。課題を可視化することで、解決すべき優先順位が付けやすくなります。

企業において、どのように最終的に意思決定が行われるのかは理解できても、決断に至るまでどのような段階を踏んでいるのかは認識しにくいものです。

「ユーザーがどのように自らの課題に気づき、どのような情報収集をして自社の商品やサービスを知ったのか」を考察することは、簡単ではありません。

しかし、カスタマージャーニーマップの作成によって各フェーズでのユーザーのニーズが分かり、ユーザー体験の課題が明確になります。ユーザーの購買活動において自社が担っている役割を理解できるため、幅広いターゲットを見つけることにもつながるでしょう。

3. メンバー間で共通認識ができる

カスタマージャーニーマップを作成し、課題を可視化することで、メンバー間で共通認識を持つことができます。

共通認識を持つことで、結果的に自分がとるべき行動の判断や、同僚がとっている行動への理解にもつながるでしょう。

また、以下のように、その時々の段階に応じたユーザーへの対応が明確になるのもメリットです。

【各段階におけるユーザーへの対応】

- ユーザーにサービスを認識してもらう段階:情報を提供する

- ユーザーが比較検討する段階:競合他社の商品やサービスとの違い、自社の優位性を強調する

- ユーザーが意思決定をする段階:商品やサービスを紹介する

カスタマージャーニーマップを通して可視化したユーザー体験の課題をチーム全体に共有することで、課題解決のための施策を検討しやすくなります。

4. 理想のユーザー体験の整理ができる

カスタマージャーニーマップを作ると、理想のユーザー体験が分かりやすくなるのもメリットです。

カスタマージャーニーマップを、As-Is(現状のユーザー体験)とTo-Be(理想のユーザー体験)の2種類作成することで、結果的にどのようなユーザー体験をしてほしいのかが整理しやすくなります。

まずは、As-Isのカスタマージャーニーマップで現状のユーザー体験が抱える課題を洗い出しましょう。その結果を踏まえてTo-Beのカスタマージャーニーマップを作成すると、理想のユーザー体験が分かりやすくなります。

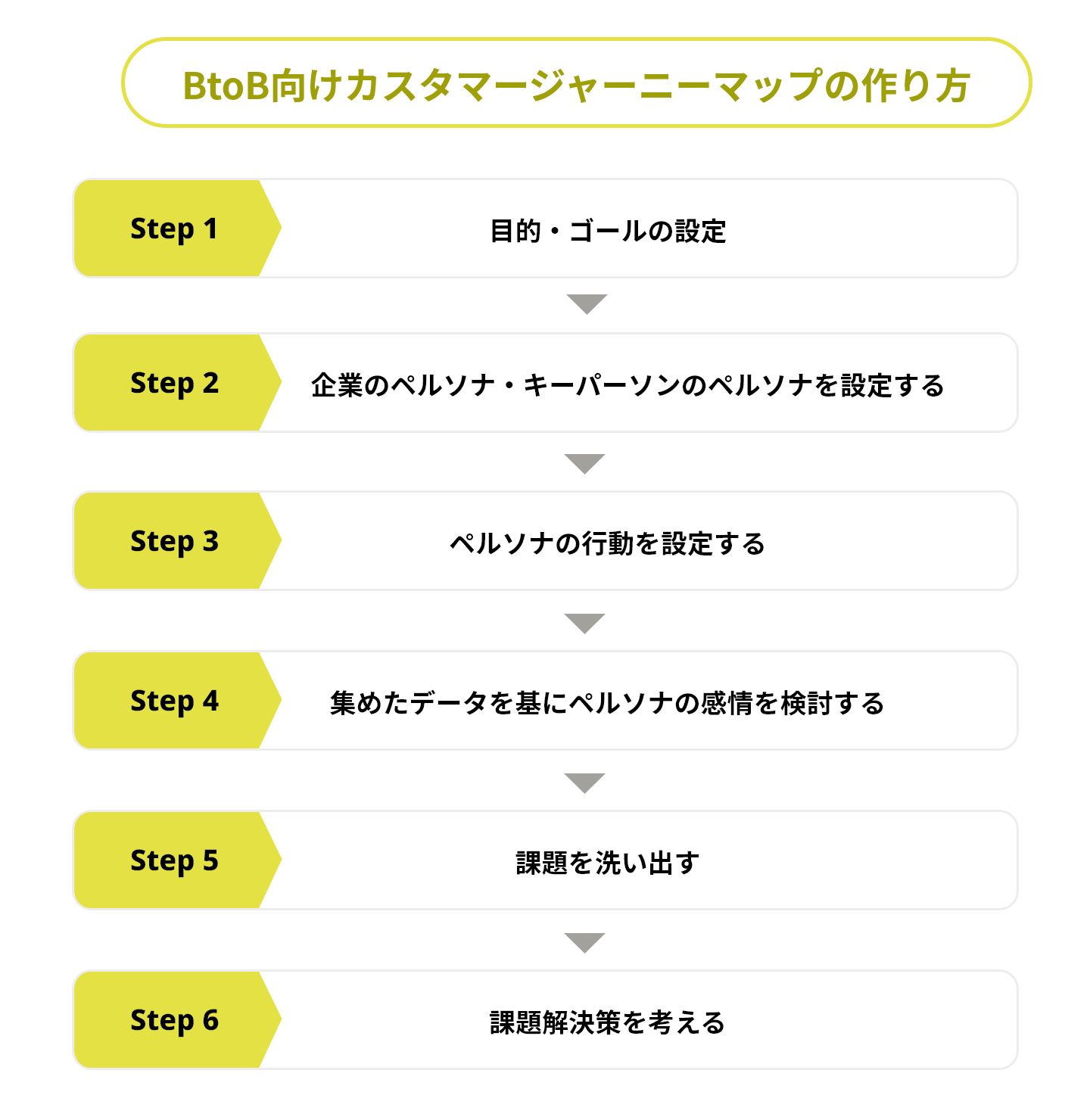

BtoB向けカスタマージャーニーマップの作り方6つのステップ

BtoB向けのカスタマージャーニーマップは、次の6つのステップを踏んで作成します。ここからは、BtoB向けカスタマージャーニーマップの作り方を見ていきましょう。

STEP1 目的・ゴールの設定

まずは、カスタマージャーニーマップを作る目的を明らかにしましょう。自社商品やサービスに関するユーザー体験を可視化して、自社のどのような課題を解決したいのかを明確にします。

【目的の例】

- 新商品の購入率を促進すること

- 既存サービスのリピート率を向上させること

- 既存サービスに関わる部署の従業員全体がユーザーへの理解を深め、サービス満足度の向上をはかること

同時に、「目標を達成した」と判断できる状態を明確にし、ゴールとして設定しましょう。

なお、目的によってカスタマージャーニーマップはAs-IsとTo-Beの2パターンに分かれます。

- As-Is:現状を理解し課題を発見するために作成

ユーザーが現在どのようなユーザー体験をしていて、どこに課題があるのかを発見するために作成します。作成の過程で、ユーザーの体験を客観的に分析した上で、自社とのタッチポイントや自社の行動に問題がなかったかを把握することができます。 - To-Be:As-Isマップ作成で明らかになった課題を解決し、理想のユーザー体験を整理するために作成

現状の課題が解決したとしたら、どのようなユーザー体験になるべきなのか、理想を整理するために作成します。

次からのステップでは、基本となるAs-Isカスタマージャーニーマップの作り方について解説していきます。STEP6のみTo-Beに該当する内容です。

STEP2 企業のペルソナ・キーパーソンのペルソナを設定する

目的・ゴールを設定したら、市場を調査してペルソナを設定します。BtoBでは、企業のペルソナ(=会社像)とキーパーソンのペルソナをそれぞれ設定しましょう。

各ペルソナを設定する目的は、以下のとおりです。

- 企業のペルソナ:ユーザーとなる企業独自の風土や企業内規則を理解する

- キーパーソンのペルソナ:キーパーソンの行動や感情をより推測しやすくする

まずは、企業のペルソナを設定しましょう。企業独自の風土や規則はカスタマージャーニー全体に影響するため、以下のような情報を設定していきます。

【例】

- ユーザーとなる企業の業種

- 事業内容

- 所在地

- 売り上げ

- 従業員数 など

そして、設定した企業のペルソナから、購買に関与する人や部署を想定します。

【例】

- 購買担当者

- 購買担当者の上司

- 決裁権を持つ担当者

- 社長

- サービス利用部署

- 情報システム部 など

このように、購買関係者・部署は複数存在すると考えられるでしょう。

キーパーソンによってアプローチの方法が変わってくるため、自社商品やサービスの利用・購入を決めて他の関係者に利用や購入を説得する人をキーパーソンのペルソナとして設定します。

キーパーソンのペルソナを設定する上では、個人の属性と企業内での属性の双方を考慮する必要があります。

- ターゲットの属性:年齢、性別、家族構成、居住地、趣味、情報収集に使う手法など

- 企業内での立ち位置:所属部署、役職、業務内容、抱えている課題など

キーパーソンは1人とは限らないため、商品やサービスの特徴と先程設定した企業のペルソナに合わせて柔軟に設定していきましょう。

ペルソナについては、以下の記事で詳しく解説しています。

■関連記事:

STEP3 ペルソナの行動を設定する

続いて、設定したキーパーソンのペルソナがとる行動を調査・推測します。まずは、ペルソナがフェーズごとにどのような行動をとるのかを調査しましょう。

例えば、ペルソナとして設定した企業が「営業をかける顧客リストをより効率的なものにして受注率を上げたい」と考えている場合は、企業が情報収集の段階でとる行動を推測していきます。

「顧客情報管理ツールをネットで検索する」「同業界の知り合いに相談する」「ツールを展開する企業のイベントに参加する」など、行動はペルソナによって様さまざまなので、考えられる行動を洗い出していきます。

比較検討、意思決定の段階での具体的な行動も、ペルソナによってさまざまなので、考えられる行動を洗い出していきます。

このとき、ユーザーインタビューやアンケートでユーザーの生の声を集めると、ペルソナがずれにくくなります。

そして、洗い出した行動を時系列で分類し、フロー化します。BtoBにおけるカスタマージャーニーでは、多くの場合8段階(認知・情報収集・比較検討・意思決定・稟議と承認・購入・評価・リピート)に分けられます。

各段階の課題に対して、ユーザーがとると推測される行動をフロー化しましょう。

STEP4 集めたデータを基にペルソナの感情を検討する

各フローにおいて、ペルソナの感情変化の様子を考察します。BtoBでは、キーパーソンは企業人であると同時に個人でもあるため、感情の理解は欠かせません。

フェーズごとのユーザーの感情を推測し、ネガティブな感情からポジティブな感情に変化させるような施策を検討していきます。

例えば、営業が持つ顧客情報の管理の仕方が属人化しており、営業担当の引き継ぎが効率的にできないというケースを想定してみましょう。

この場合、ユーザーは「引き継ぎに時間がかかって本来の稼働時間が少なくなって困る」といったネガティブな感情を抱いているはずです。

そこでまず、情報収集の段階では、ユーザーは「何か良い解決策はないだろうか」などといった感情を持っていると推測できます。

そこで自社の顧客情報管理ツールを紹介すれば、先程の「困った」などのネガティブな感情を「解決できそう」といったポジティブな感情に変化させられるかもしれません。

このように、フェーズごとにユーザーが抱く感情を理解していくことで、より効果的な施策が実行できるようになります。

STEP5 課題を洗い出す

「ユーザーのニーズが満たされていないところはないか」「満たされていない場合の理由は何か」など、現状の課題を洗い出して分析するステップです。これまでに、未検証になっているニーズがないかを確認し、特に重要なものは書き出して分析しましょう。

また、理想と現実の乖離がある部分を抽出することも必要です。ユーザーのニーズに対して現状で何を提供できているのか、現状で満足してもらえているかを分析していきます。

課題の洗い出し後には、To-Beのカスタマージャーニーマップを作成するための課題解決策を検討する段階に進みます。

STEP6 課題解決策を考える

ここから、To-Beカスタマージャーニーマップ作成のステップに入ります。まずは、STEP5までで洗い出した課題への対処法を検討しましょう。

BtoBでは、基本的に企業の担当者を通じて接点を作ることになるため、ユーザーとのタッチポイントが限られるケースも少なくありません。このように限られた接点で、どのようにアプローチするかを検討していきます。あわせて、アプローチ方法の効果を計測するためのKPIを設定しましょう。

また、カスタマージャーニーマップを改めて見直すことも大切です。フェーズごとのユーザーの行動や感情などの流れに抜け漏れがないか、飛ばされている箇所がないかを確認するようにしてください。

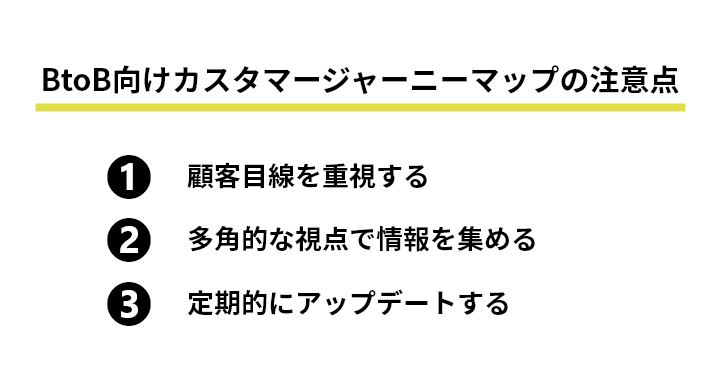

BtoB向けカスタマージャーニーマップ作成・活用の注意点3つ

ここからは、カスタマージャーニーマップの作成および活用時に注意したいポイントを解説します。

1.顧客目線を重視する

企業目線でカスタマージャーニーマップを作ると、実情と乖離してしまうことがあるため注意しましょう。あくまでユーザーがどのような行動をとり、どのように感情を変化させていくのかを把握することが重要です。ユーザーの声に耳を傾け、調査データに基づいて作成しましょう。

具体的には、ユーザーインタビューやアンケートなどで集めた調査データを活用し、ユーザーが求めているものや感じていることをユーザー目線で分析・検証します。ユーザー目線でカスタマージャーニーマップを完成させることで、理想のユーザー体験を実現させるためのヒントが得られるでしょう。

2.多角的な視点で情報を集める

カスタマージャーニーマップの作成に必要な情報は、以下のようにより多くの窓口から集めましょう。

- ユーザーアンケート

- 競合の分析

- ユーザーデータの活用 など

企業側にとって都合のいい情報だけを集めてしまわないためにも、ユーザーインタビューや他部署の人へのヒアリングなども大切です。

3.定期的にアップデートする

カスタマージャーニーマップは一度作って終わりではなく、市場・社会環境などに合わせて修正していかなくてはなりません。ユーザーの購買行動はユーザーを取り巻く環境により変化し、時間の経過とともに現実のユーザー行動とマップの内容に差が出てくるためです。

現実のユーザー行動とカスタマージャーニーマップで設定している内容が近ければ、現実的な改善策が見つかりやすくなります。逆に、現実のユーザー行動と設定している内容が乖離すると、改善策にズレが生じてしまうでしょう。

カスタマージャーニーマップを活用するには、目の前のユーザーに向き合い、定期的な見直し・改善を図ることが大切です。定期的なアップデートを継続すると、時代の変化に合わせた戦略が実行できるでしょう。

現代に合わせたカスタマージャーニーマップの作成のコツに関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。

■関連記事:

まとめ

カスタマージャーニーとは、ユーザーが商品やサービスを認知してから利用・購入に至るまでの過程のことです。

BtoBでは、利用・購入の意思決定に関与する人物が複数いるため、それぞれのペルソナを設定する点がBtoCと大きく異なります。

BtoB向けのカスタマージャーニーマップでは、まず目的・ゴールを設定し、企業とキーパーソンのそれぞれにペルソナを設定します。

ペルソナの行動を調査・推測し、時系列でフロー化して、各フローでのペルソナの感情を考察しましょう(As-Is)。

その後、未検証のニーズや理想と現実との乖離などを確認して課題を洗い出し、最後に課題解決策を検討します(To-Be)。

BtoB向けカスタマージャーニーマップの作り方としては、あくまでユーザー目線で作成する点に注意し、より多くの窓口から情報を集めることが重要です。

また、カスタマージャーニーマップを作る際は、定期的にアップデートを忘れずに時代の変化に合った適切な戦略を立てられるように心がけましょう。

ニジボックスは、UXデザインやデザイン思考をはじめとするさまざまなビジネス手法を実際に数多く実施し、検証を重ねてきております。

下記の資料では、ニジボックスがクライアント課題に伴走する中で磨き上げてきたUXデザインやUIデザインの支援事例の一端を資料として一部ご紹介しています。

ご興味を持たれた方はぜひ、下記ダウンロードリンクよりご参照ください。

監修者

丸山 潤

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。