【最新版】SEOとは? 施策例やポイントを分かりやすく解説

リクルートや大手企業の実績多数!

ニジボックスの案件事例をご紹介!

Webマーケティングの中でも、SEOはポピュラーな施策の一つであり、名前を聞いたことがある方も多いでしょう。

ただ、実際に何をすれば良いのか、どんな特徴を持っているのか、分からない方もいるかもしれません。

今回は、SEOの基礎知識や施策例、ポイントなどを初心者の方にも分かりやすく解説していきます。すぐに実践できる施策もあるため、ぜひ参考にしてください。

目次

SEOとは

SEO(Search Engine Optimization)とは、「検索エンジン最適化」という意味で、検索エンジンのランキングで上位表示されるように行う施策を指します。

SEOを行い上位表示されれば、Googleなど検索エンジンからの流入増加が見込め、売上拡大やリード獲得にもつながります。

Webマーケティングにおいても、重要な施策の一つです。

SEO施策はGoogleを中心に行う

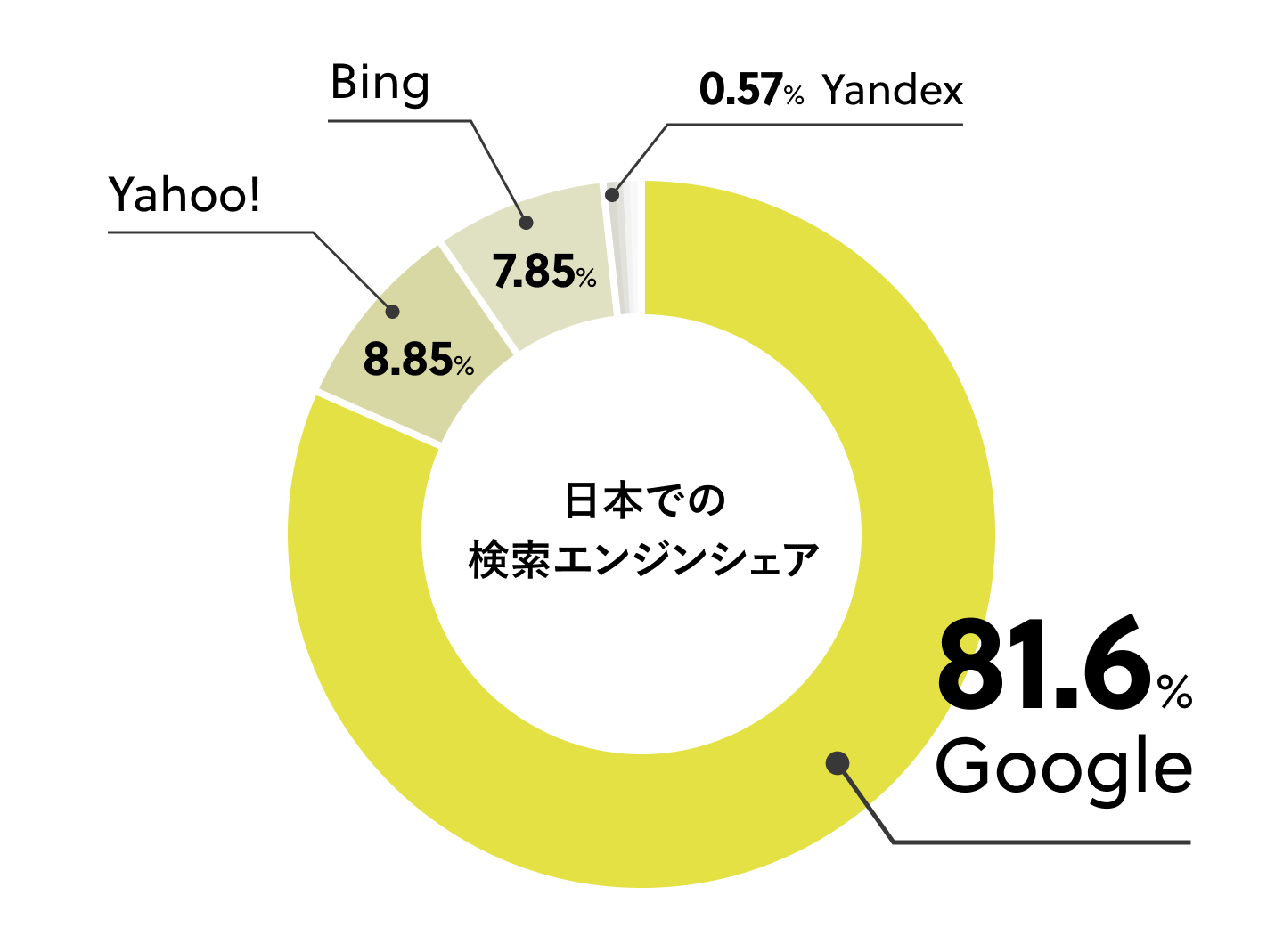

現在、日本においては約8割が検索エンジンとしてGoogleを使用しています。

※StatCounter『GlobalStats』の算出結果を基に作成

ランキングは検索エンジンが順位を決めているため、検索エンジンの評価基準に沿って施策を行う必要があります。現在の日本では約8割のシェアを持っているGoogleを中心に行うべきと言えるわけです。

検索エンジンで順位が決まる仕組み

検索エンジンは、どのようにサイトやページの順位を決めているのでしょうか。

Googleでは、クローラーと呼ばれるロボットが、Webサイトを巡回し、情報収集をしています。このクローラーが集めた情報を、検索アルゴリズムが決められたロジックを元に評価し、その相対評価の結果によってランキングされるという仕組みです。

そのため、まずクローラーに自身のWebサイトやページを認識してもらう必要があります。クローラーに認識してもらう必要があるのは、サイトを公開したときだけではありません。

SEOを目的としてサイトやコンテンツの改修を行った場合も、改修後のWebサイトをクローラーに認識してもらわなければSEO施策の結果が順位に反映されません。したがって、Webサイトを更新した際には、その都度、クローラーに認識してもらえるような施策を行うことも重要です。

Googleの考え方を理解する

Google内のランキングを決める検索アルゴリズムは、Googleの理念や指針に従って評価のロジックが組まれています。そのため、Googleの考え方を理解することが、SEOの第一歩です。

Googleは「Googleが掲げる10の事実」を作成しています。こちらには、Googleが目指す世界が記されており、サイトやコンテンツの品質を評価するロジックにも大きく影響しているため、把握しておきましょう。

Googleは評価ロジックの全容は公開していません。ただし、Googleは「良いコンテンツ」を作るポイントや、評価に含まれるポイントなどを発信しているため、その情報に沿って適切な改善を行えば、ランキングの順位は上がっていくでしょう。

また、Googleの検索アルゴリズムは定期的にアップデートされており、ロジックや評価方法は少しずつ変わっています。アップデートの際には、アップデートの内容や評価方法の変化なども、公式に発信されているため、これらの情報を把握しておくことも重要です。

SEOを行うメリット2点

SEOはWebマーケティングにおいて重要な施策の一つですが、そもそもどのような効果やメリットを期待できるのでしょうか。

ここでは、代表的な2点をご紹介します。

1. 広告費用をかけずに、集客ができるようになる

Googleの検索画面で上位表示されると、自社や自社の商品、サービスを知らないユーザーも自社のWebサイトに流入してきます。流入してきたユーザーが問い合わせや商品の購入を行えば、自社の売上拡大につながります。

つまり、SEOによって検索画面で上位表示できるようになれば、広告費用をかけなくても集客できるようになるというわけです。

より多くのユーザーに知ってもらうために、Web上で広告掲載をする場合、掲載している期間は常に費用がかかります。一方、SEOはうまくいけば広告費用をかけずとも集客が可能となります。

長期的な視点で、広告費用の最適化を目指す企業にとっては、SEOは検討すべき施策の一つと言えるでしょう。

2. 潜在層にもアプローチできるようになる

SEOは施策次第で、潜在層にもアプローチが可能です。

転職を考えている人を例に考えてみましょう。

既に転職を決めて求人を探している人(=顕在層)の場合、具体的に求人情報や転職支援会社を探す人が多いと推測できます。そのため、「求人 東京都」や「転職エージェント おすすめ」などのキーワードでSEOを行うことで、顕在層からの流入が期待できます。

一方、まだぼんやりと転職を考えている人の場合、転職のやり方やメリットなど、情報収集を行う人が多いと推測できます。そのため、「転職 方法」や「転職 メリット」などのキーワードでSEOを行うことで、潜在層からの流入が期待できます。

つまり、SEOを行うキーワードの選定次第で、潜在層にも早い段階で、効果的にアプローチできるというわけです。

【2025年】SEOで重要視されていること

上述したように、Googleは検索エンジン内でのランキングを決めるアルゴリズムを、定期的にアップデートしています。

このアップデートは「コアアップデート」と呼ばれており、コアアップデートが行われる際には、Googleから情報発信されるので、把握しておきましょう。

コアアップデートがあることで、SEOにおいて重要視されることは、少しずつ変化しています。ここでは、2025年時点においてSEOで重要視されることの代表例を2点ご紹介します。

一点目は、「E-E-A-T」です。E-E-A-Tは「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を組み合わせたもので、GoogleがWebサイトを評価する際の基準となっています。

E-E-A-Tは直接的にランキングに影響するわけではありませんが、評価のために使用されるガイドラインに明記されています。そのため、E-E-A-Tが優れているコンテンツを作成すれば、上位表示される可能性は高くなるでしょう。

二点目は、検索エンジンを第一に考えるのではなく、ユーザーファーストなコンテンツ作成をすべきという点です。

Googleの検索アルゴリズムは、年々進化しています。以前には、コンテンツ内にあるキーワードの数が重要視されている時代もありました。しかし、アルゴリズムが進化し、私たち人間と同様にコンテンツを理解できるようになってきたことで、キーワードの数は以前よりも重要ではなくなってきています。

つまり、小手先のテクニックで順位が上がる時代ではなくなり、ユーザーにとって有益な情報が分かりやすく書かれているコンテンツが上位表示される時代になったということです。

出典:品質評価ガイドラインの最新情報/Google、有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成/Google

SEO施策の種類

SEO施策は、「内部施策」「外部施策」「コンテンツ施策」の3つの種類に分かれます。

次の章から、それぞれの施策について詳しく見ていきましょう。

内部施策の代表的な施策例4点

内部施策はユーザーやクローラーにとって、利便性の高いサイトにするための施策が多いです。UIやUXの向上も内部施策に含まれます。

ここでは、代表的な施策を4点ご紹介します。

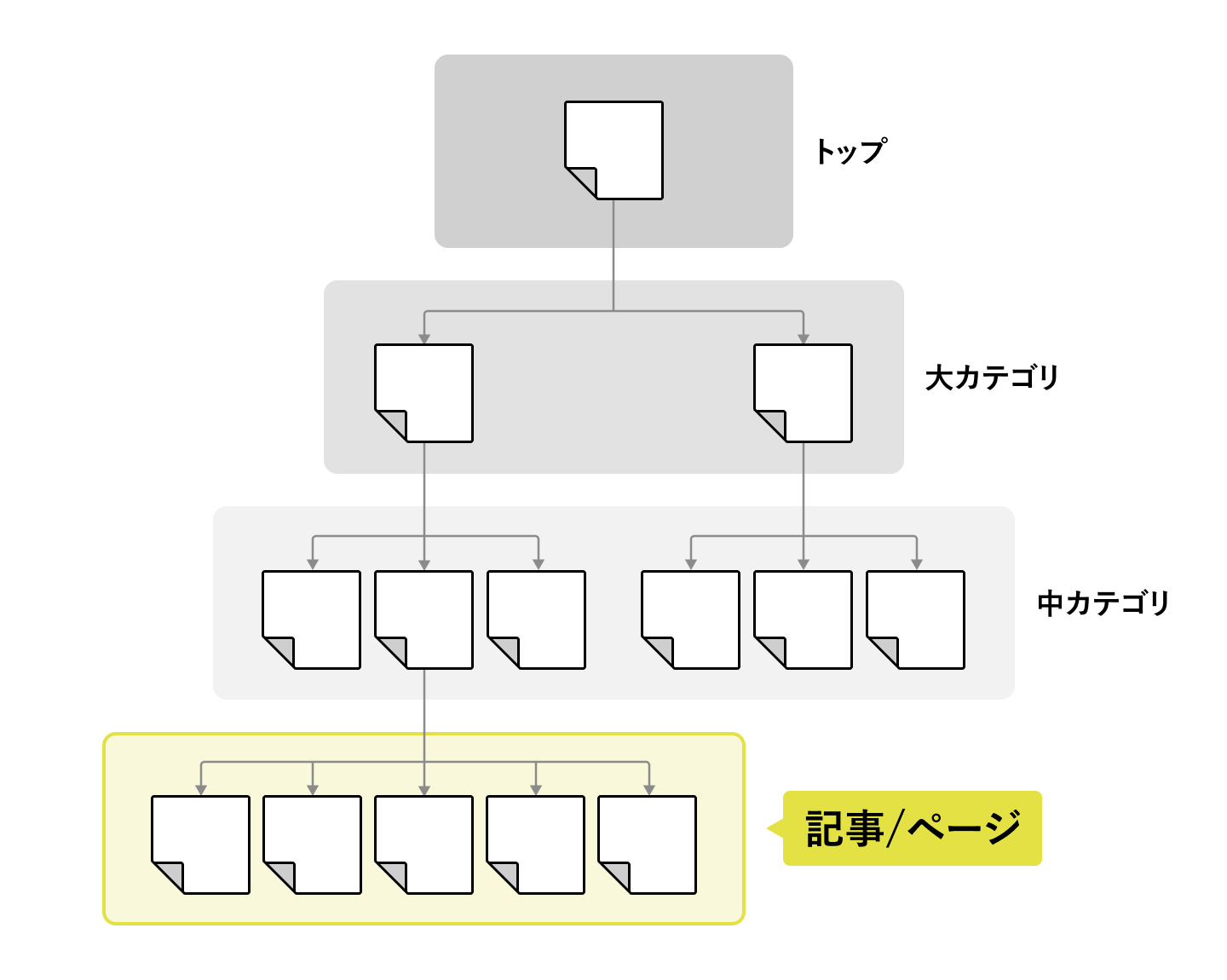

1. 適切なサイト構造の設計

Webサイトを訪れたユーザーにとって、サイトが分かりやすい構造になっていることは、利便性を向上させるという点で非常に重要です。

また、クローラーにWebサイト全体をきちんと把握して、評価してもらうためにも、サイト構造を分かりやすくしましょう。

一般的には、ディレクトリ構造を用います。サイト全体を、大カテゴリに分けて、それぞれのカテゴリの中で、さらに中カテゴリや小カテゴリを作り、コンテンツを格納していく手法です。

階層が明確に分かれているため、ユーザーにとってもクローラーにとっても分かりやすいサイト構造にすることができます。

2. 構造化データのマークアップ

Googleのクローラーがコンテンツを正確に理解してくれないと、正当な評価を受けづらくなります。クローラーが、Webサイトの内容を理解できるように、ページの意味や意図を構造化データで記すのが、構造化データのマークアップです。

Googleは構造化データのガイドラインを公開しています。このガイドラインに沿って、構造化データを記述していきましょう。

構造化データのマークアップは、クローラーが正しくサイトやページの意味を認識してくれるだけではなく、検索結果にリッチリザルトで表示されやすくなるというメリットもあります。

リッチリザルトとは、検索画面において、通常のリンクとページの説明文(=スニペット)とは違い、画像やカルーセル、FAQなどのコンテンツも表示されているものを指します。

リッチリザルトで表示されると、ユーザーの目に留まる可能性が高くなるため、より多くの流入を期待できるようになります。

3. 各種タグの調整

クローラーは、HTMLのテキストでWebサイトやページを理解しています。クローラーがWebサイトの内容や構造を理解しやすいようにするのが、タグです。

例えば、ページにタイトルをつける際には、「<title>ページのタイトル名</title>」のようにタイトルタグを用います。他にも、見出しや画像、説明文(メタディスクリプション)など、コンテンツの要素を記すタグは多数あります。

適切なタグをつけることで、クローラーはコンテンツの意味や構造をより理解しやすくなります。それぞれのタグが適切であるかを確認して調整しましょう。

CMSを使ってサイトを制作する場合、簡単にタグをつけてくれる機能を持っているものもあります。ただし、CMSの機能を利用せずに手動でHTML入力する場合は、自身でタグをつけなければならないので、注意が必要です。

4. UIの改善

ページの読み込み速度や視覚的な安定性などのUIの改善もSEOにおいて影響を与えます。

Googleは、コアウェブバイタルという指標を公開しています。コアウェブバイタルはランキングシステムに考慮される要素と明記されているので、コアウェブバイタルを一つの指標として改善していくとよいでしょう。

UIとSEOの関係性やWebデザインとSEOの関係性についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

外部施策の代表的な施策例3点

外部施策は、外部のサイトからの被リンクやサイテーションを獲得し、より多くの人にサイトを知ってもらうための施策です。

被リンクとは、外部のサイト上にある自サイトへのリンクを指します。一方、サイテーションはリンクがあるわけではないものの、自社名や商品、サービス名が他サイトで記されている状態を指します。

ここでは、代表的な施策を3点ご紹介します。

1. 関連するポータルサイトなどへの掲載

自社や商品、サービスと関連するポータルサイトなどへ掲載することで、被リンクを獲得することができます。

例えば、病院の場合、地域の病院を探すポータルサイトに掲載し、自サイトへのリンクをそのページに貼ることで、被リンクが増えるということです。

掲載料金の有無や掲載条件などはポータルサイトによって違いがありますが、積極的に検討していきましょう。

2. メディアとの交流やプレスリリース

プレスリリースを発表することや、メディアとの交流を持ち、取材を受けることも有効な手段の一つです。

プレスリリース内や取材コンテンツに、自サイトのリンクがあれば、被リンクを獲得できます。また、自社や商品、サービスについての言及も増えるため、サイテーションの増加も期待できるでしょう。

3. SNSの運用

他のSNSからの被リンクは、直接的な影響を及ぼさないという

見解もあるようです。例えば、Xで自社サイトのリンクを毎日投稿するような行為は意味を成さないかもしれないということです。

しかし、自社や商品、サービスの知名度を上げるために、SNSの運用は効果的であると言えるでしょう。知名度が上がれば、サイテーションや被リンクの獲得にも、間接的に影響を与える可能性があります。

コンテンツ施策におけるポイント3点

コンテンツ施策は、対策キーワードを検索するユーザーに対して、ニーズを満たすコンテンツを作成することです。

コンテンツ施策を行うことで、さまざまなキーワードに対してSEOを行えるようになります。

ここでは、コンテンツ施策におけるポイントを3点ご紹介します。

1. 適切なキーワード選定を行う

どのキーワードに対してコンテンツを制作するか、適切なキーワード選定を行いましょう。

顕在層、潜在層含めて、自社の顧客が増えそうなキーワードや、自社の顧客となりそうなユーザーがよく検索するであろうキーワードを考えていきます。

また、せっかくコンテンツを作っても、誰も検索しないようなキーワードでは意味がありません。選定したキーワードがどの程度の頻度で検索されるのか、事前に確認しておきましょう。

キーワードの検索数(検索ボリューム)は、Googleのキーワードプランナーなどで調べることができます。

2. E-E-A-Tを意識してコンテンツを制作する

上述したように、Googleはコンテンツに対して「E-E-A-T」を求めています。そのため、E-E-A-Tを意識してコンテンツを制作しましょう。

例えば、信頼性を高めるために、「公的機関が発表しているデータや出典を明記する」ことや、経験を記すために「アンケートを行い、その結果を公表する」などが挙げられます。

特に、YMYL(Your Money or Your Life)領域と呼ばれる、お金、健康、宗教、ニュース、法律などは、人の人生を左右することもあるため、高レベルな「E-E-A-T」が求められます。情報の正確性やソースなども注意しながらコンテンツを制作していきましょう。

3. ユーザーファーストなコンテンツを制作する

コンテンツを制作する際には、ユーザーファーストなコンテンツになるよう意識しましょう。

自社の宣伝を行いたいからといって、コンテンツ内に自社の商品やサービスについて多数言及したり、キーワードを詰め込んだりする行為は、SEOに悪影響を及ぼします。

あくまで、キーワードを検索した人の課題解決やニーズを満たす情報提供ができているか、という目線でコンテンツを制作してください。

SEOを行う上での注意点4点

SEOを行う上では、注意点もあります。中には、SEOにおいて逆効果となることもあるので、しっかりと確認してください。

1. リンクスパムやスパム施策を行わない

被リンクを買う行為や、自作自演で被リンクを増やす行為といったリンクスパム、スパム施策は、Googleが禁止しています。

被リンクの数をGoogleが重視するのは、他サイトやユーザーからの高評価を受けた結果、被リンクが獲得できたためであり、良質なサイトの証明としているからです。

自作自演で被リンクを増やしても、他サイトから評価されているわけではないので、意味のない被リンクとなってしまいます。

リンクスパムやスパム施策が発覚したサイトは、Googleからペナルティを受ける対象となります。SEOにおいて逆効果となるため、絶対に行わないようにしましょう。

2. 低品質なコンテンツの量産をしない

Googleは一つ一つのコンテンツとともに、サイト全体の評価もしています。この評価点数をドメインパワーとも呼びます。

サイト全体を評価する要素には、コンテンツの量も影響します。しかし、コンテンツの量を増やすために、低品質なコンテンツを量産してもプラスの評価を受けることはありません。あくまで、ユーザーにとって有益なコンテンツが多数あるということが重要です。

すぐにドメインパワーを上げたいからといって、低品質なコンテンツを量産することはせずに、高品質なコンテンツをコツコツ制作していきましょう。

3. キーワードを詰め込みすぎない

上述したように、SEOにおいて、コンテンツ内におけるキーワードの数が重視されている時代がありました。まだ、クローラーの能力が今よりも低く、キーワードの数が多いとより関連性の高いコンテンツであると評価していたからです。

しかし、現在はクローラーの能力が向上し、SEOにおいてキーワードの数の影響は小さくなっています。コンテンツ内にキーワードを無理に詰め込まず、ユーザーが読みやすいコンテンツを心がけましょう。

ただし、ページタイトルやディスクリプション、見出し、本文などに適切にキーワードを入れることは今でも重要です。クローラーが、キーワードに対して関連性の高いコンテンツであると認識するためにも、キーワードは適切に入れていきましょう。

4. 長期的な視点で実施する

SEOは、施策を行ったからといってすぐに結果が出るものではありません。コンテンツ施策の場合、結果が出るまで半年以上かかることもあります。

そのため、すぐに売り上げへの結果を求めずに、長期的な視点で実施するようにしましょう。スケジュールや予算も長期施策を前提として、計画を立てることが重要です。

まとめ

今回は、SEOについての基礎知識や施策例、ポイントなどを解説してきました。

広告費用の最適化やWeb上での集客を増やす上で、SEOは重要な施策の一つです。すぐに結果が出るわけではありませんが、中長期を見据えた上で、マーケティング施策の一つとして検討してみましょう。

また、SEOがうまくいって流入が増えても、売り上げの拡大が効果的に行われるとは限りません。Webサイト内のUI UXの向上や、魅力的な商品・サービス紹介ページ、適切なCTAなどで、流入してきたユーザーをリード獲得や商品購入につなげるための改善も同時に行っていきましょう。

ニジボックスではサイト制作や開発における、情報設計やビジュアル設計といったUIデザイン面に加えて、ユーザビリティテストなどによるUX観点やLP改善のご支援を行っております。

下記にて、ニジボックスがクライアント課題に伴走する中で、磨き上げてきたUI UXデザインのプロセスや支援事例の一端を資料として一部ご紹介しています。

ご興味を持たれた方はぜひ、下記ダウンロードリンクよりご参照ください。

監修者

丸山 潤

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。