DXフレームワークとは?DXを推進するポイント・活用事例・役立つフレームワーク5つを紹介

企業がDXを推進する際には、綿密な戦略と明快なビジョンが必要となります。DXフレームワークは、経済産業省が提唱した考え方であり、DX戦略の策定に役立つ手法です。

この記事では、DXフレームワークの基本的な内容と活用方法について解説します。また、DX推進に関連するその他のフレームワークについても、代表的なものをピックアップしてご紹介します。

リクルートや大手企業の実績多数!

ニジボックスのUI UXノウハウや案件事例を

ご紹介!

目次

DXフレームワークとは?目的と役割

「DXフレームワーク」とは、DXを戦略的に実現するためのアプローチとして、経済産業省が提唱している概念です。個々の企業にとって、DXは自社のビジネスモデルを根底から変革する重要な取り組みといえます。

DXとは、「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)」を略した言葉です。デジタル技術を活用することで、ビジネスモデルや業務プロセスを変革し、企業価値を高めていく取り組みを指します。

しかし、企業が置かれている環境によっては、「そもそもDXをどのように進めればよいのかが分からない」というケースに陥ることもめずらしくありません。そこで、個別の企業がDXを進める際の一つのヒントとして、経済産業省が示したのがDXフレームワークです。

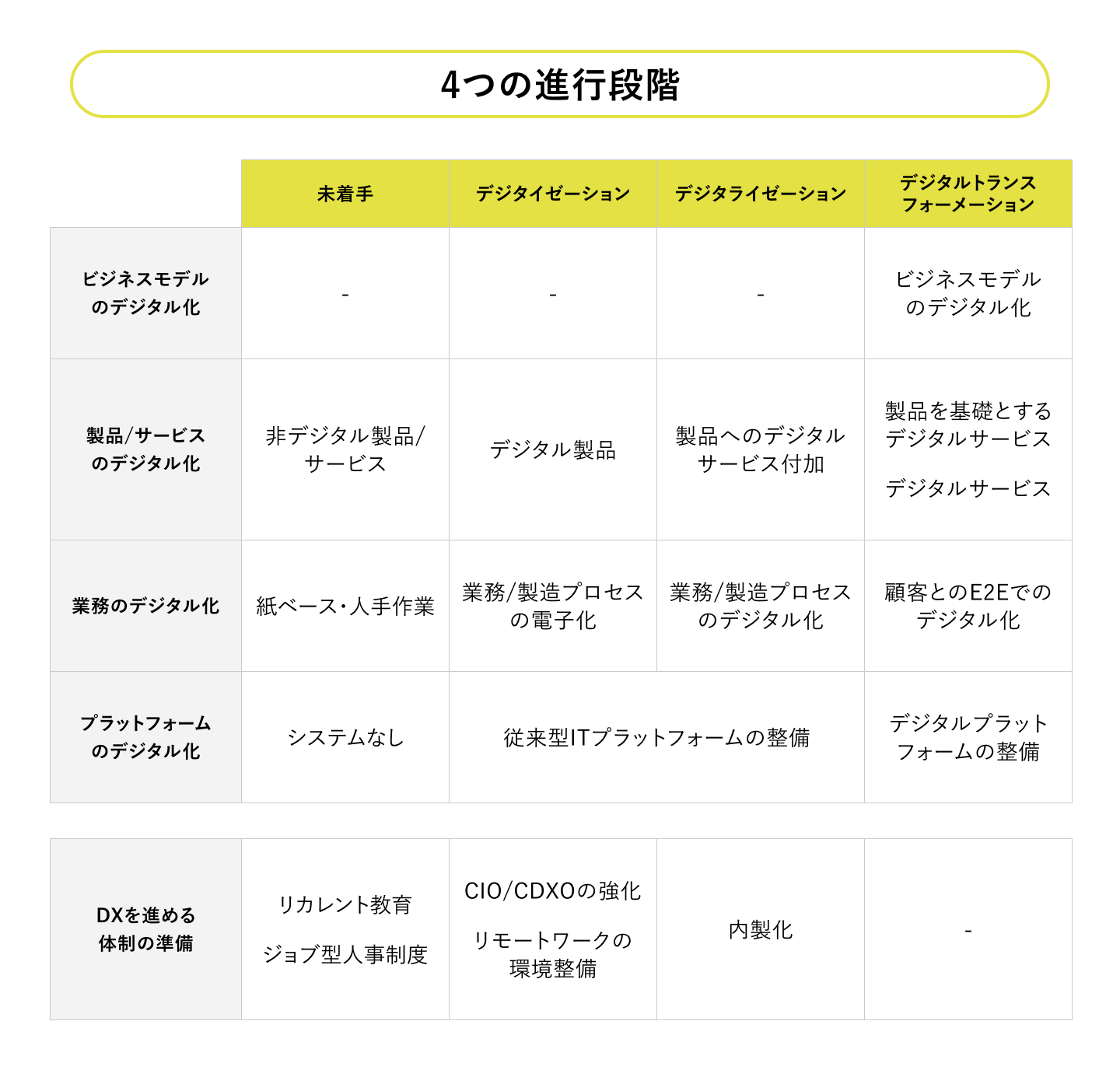

DXフレームワークは、企業経営における5つの領域を設定し、それぞれについてDXの進行度を4段階で評価する仕組みとなっています。各領域の現状を的確に把握することで、企業はこの先何に注力すべきかを把握できるようになります。

DXを推進するには、経営層、事業部門、IT部門が協働して変革に向けたコンセプトを描くことが重要です。そのためには、きちんと現状に照らし合わせた客観的かつ合理的な意思決定が欠かせません。

(出典:経済産業省『デジタルガバナンス・コード3.0 ~DX経営による企業価値向上に向けて~』)

DXフレームワークは、過去の成功事例を分析して共通点を整理し、具体的な取り組みの方向性や目標を示す道しるべとして重要な役割を果たします。DXについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

DXフレームワークの具体的な内容

DXフレームワークは企業経営に関する5つの取り組み領域について、4つのDX進行段階に分けて評価する仕組みです。ここでは、それぞれの内容について見ていきましょう。

5つの対象領域

DXフレームワークでは、取り組みの対象を以下の5つに分けて考えます。

1.ビジネスモデルのデジタル化

2.製品/サービスのデジタル化

3.業務のデジタル化

4.プラットフォームのデジタル化

5.DXを進める体制の整備

DXにおいては、個別の製品・サービスや業務、利用するプラットフォームのデジタル化だけでなく、ビジネスモデルそのものの変革が大きな目的となります。ビジネスモデルの変革とは、既存の強みを保持しながらも、新たな成長路線を求めて事業を創出するプロセスです。

場合によっては企業のあり方を見直す大掛かりな取り組みとなるため、DXを進めるには十分な体制の整備・構築も欠かせません。リカレント教育やジョブ型人事制度の導入、CIO/CDXOの強化など、企業のこれからを見据えた社内変革も重要な課題となります。

4つの進行段階

DXフレームワークでは、上記の5つの対象領域について、4段階の進行段階で評価し、必要なアクションを洗い出していきます。対象領域と進行段階との関係を分かりやすくまとめると、次のとおりです。

ここでは、4つの進行段階について詳しく見ていきましょう。

未着手

1段階目の「未着手」とは、まだDXに着手されていない状態を指します。例えば、製品/サービスの領域であれば、「取り扱う商品・サービスが非デジタルの状態」、業務の領域であれば「紙ベースや人力による作業体制」などが挙げられます。

国を挙げたDXの推進により、2025年現在では多くの企業がDXに取り組み、未着手の状態から脱却できるようになりました。例えば、独立行政法人中小企業基盤整備機構の調査によれば、2024年時点において紙媒体をベースとした業務を行っている中小企業の割合は、「7.6%」まで低下しているとされています。

(出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構『中小企業のDX推進に関する調査(2024年)アンケート調査報告書』)

デジタイゼーション

「デジタイゼーション」とは、アナログで行っていた作業をデジタル化することを指し、デジタル化の初期段階にあたります。例えば、「紙ベースで管理していたリストをデータベース化する」「デジタルの製品・サービスを導入する」といった取り組みが該当します。

デジタイゼーションの基本的な目的は、業務効率の向上やコスト削減を実現することです。特にそれまでアナログな作業で成り立っていた企業では、デジタルツールの導入によって従業員からの反発を受けてしまうケースもあり、初期段階とはいえ決して簡単な一歩ではありません。

なお、独立行政法人中小企業基盤整備機構の調査によれば、2024年時点におけるDXの取り組みの進捗状況について、デジタイゼーションまで進んでいると回答した企業の割合は「35.7%」であり、最も高い数値となりました。つまり、2025年現在においては、少なくともデジタイゼーションまで進んでいる状態が中小企業のスタンダードといえそうです。

(出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構『中小企業のDX推進に関する調査(2024年)アンケート調査報告書』)

デジタライゼーション

「デジタライゼーション」とは、デジタイゼーションから一歩踏み込んだ取り組みを指します。個別の業務や製造などのプロセスがデジタル化され、実際に生産性の向上にまで結びついているような状態といえるでしょう。

具体的には「人力作業の一部を自動化する」「製品にデジタルサービスを付加する」といったものが該当します。前述の調査によれば、2024年の時点でデジタライゼーションまで進んでいる中小企業の割合は「28.6%」となっており、前年と比べて約4%上昇しています。

このことからも、中小企業のDXは徐々に上位の段階へシフトしてきていると考えられるでしょう。

(出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構『中小企業のDX推進に関する調査(2024年)アンケート調査報告書』)

デジタルトランスフォーメーション

「デジタルトランスフォーメーション」とは、デジタル技術を用いてビジネスモデルそのものを変革する取り組みを指します。DXの本質的なゴールにあたり、具体的には、「新たなデジタルサービスの提供」「顧客とのE2Eでのデジタル化」などが挙げられます。

例えば、映像コンテンツを提供するサービスにおいて、VHSやDVDのレンタルからストリーミングサービスへと移行したことも広義のデジタルトランスフォーメーションといえます。単に業務やサービスをデジタル化するだけでなく、顧客起点で新たな価値を創出し、ビジネスモデルとして展開することがデジタルトランスフォーメーションの基本的な考え方です。

なお、前述の調査によれば、デジタルトランスフォーメーション(デジタル技術を活用して全体的な業務やビジネスモデル、企業文化や風土の変革を進めている)を行っていると回答した中小企業の割合は「28.1%」となっています。

DX戦略を推し進めていくためにも、DXフレームワークなどを活用して、自社の状況を適切に把握することが重要です。

(出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構『中小企業のDX推進に関する調査(2024年)アンケート調査報告書』)

DX成功パターンを活用したDX戦略

企業がDXに向けた具体的なアクションを検討する際には、自社に合わせたDX成功パターンを策定することが重要です。DXの成功事例をパターン化し、自らのビジョンや事業目的に合うものを選択することで、より効率的に推進できるようになるというのが基本的な捉え方です。

DX戦略を立案する際は、デジタルを「使いこなす」ことで経営の課題を解決するという視点と 、デジタル「だからこそ」可能になる新たなビジネスモデルを模索するという視点の2つが重要になります 。

DX成功パターンの策定

企業がDXに向けた具体的なアクションを検討する際には、自社に合わせたDX成功パターンを策定することが重要です。DXの成功事例をパターン化し、自らのビジョンや事業目的に合うものを選択することで、より効率的に推進できるようになるというのが基本的な捉え方です。

DX成功パターンには、前提となる3つの戦略が含まれるので、それぞれのポイントを見ていきましょう。

組織戦略(共通認識の形成)

「組織戦略」とは、組織の観点から見たDX戦略のことです。組織戦略においては、経営者・IT部門・現場部門が協調して推進するのが成功パターンの基本とされます。

特定の一部門がDXの取り組み全てを背負うのではなく、経営層とITの専門職、現場を担う層の三者が一体となり、対話をしながら共通認識を形成していかなければなりません。

事業戦略(両利きの経営)

「事業戦略」とは、事業の観点から見たDX戦略のことです。事業の領域では、「顧客や社会の問題の発見・解決による新たな価値の創出」と、「組織内の生産性向上や働き方の変革」を同時並行で進める必要があります。

それには、デジタル化によって業務の効率化を進め、生まれた余力を新事業に投資する「両利きの経営」を行うのが理想です。DXフレームワークにおいても、デジタル技術の導入による社内業務の効率化などを土台とし、段階的にデジタルトランスフォーメーションへ移行していくシナリオが描かれています。

推進戦略(アジャイル的なアプローチ)

「推進戦略」とは、DXの進め方に関する戦略のことです。一口にDXといっても、いきなり全社的に進めようとすれば、大きな混乱を招いてしまうリスクがあります。

また、社内に明確なモデルケースがなければ、現場の責任者や従業員から理解を得るのも難しいでしょう。そこで、DX戦略を実行するうえでは、スモールスタートが基本となります。

まずは重点部門で成功事例を作り、そこから組織全体に横展開していく「アジャイル的なDX推進」が成功へのカギを握ります。実際に生産性や売上に前向きな変化が生まれれば、急速な変化に抵抗のある部門やメンバーからも協力を得やすくなるでしょう。

DX成功パターンの具体例

DX成功パターンのモデルケースとして、製造プロセスのソフトウェア化における例を見ていきましょう。

ある製造業の企業について、「1stロット生産までの時間を短縮したい」「装置を占有する作業時間を減らしたい」「職人のノウハウをデータ化し、リソースをより高付加価値な業務に充てたい」といった課題を想定します。

まず業務のデジタル化に目を向け、「製造の遠隔化(デジタルトランスフォーメーション)」を最終ゴールに設定しました。そして、実現のためのプロセスを逆算し、「製造装置の電子化(デジタイゼーション)」、「製造プロセスのソフトウェア化(デジタライゼーション)」の順で今後の取り組みを検討していきます。

そして、詳細を以下のように設定し、DX成功への筋道を立てていきます。

| DXの進行段階 | 詳細 | ヘッダー |

|---|---|---|

| 製造装置の電子化 (デジタイゼーション) | ・ソフトウェア化を見据えたシミュレーション ・遠隔でコントロールできる装置の導入 | ・大量生産時の生産性向上 |

| 製造プロセスのソフトウェア化 (デジタライゼーション) | ・職人の技術のデータ化 ・製造プロセスのシミュレーションが行える装置の導入 | ・試行錯誤のための装置占有時間を削減 ・1stロット生産までの時間短縮 |

| 製造の遠隔化 (デジタルトランスフォーメーション) | ・遠隔の製造装置に対して直接出力できるようにする | ・技術者の移動が不要になる ・顧客に近い拠点での製造により、短い期間での納品が可能に |

参考文献:経済産業省『DXレポート2(中間取りまとめ)』P.36

遠隔地でも製造が可能になることで、「短納期での対応ができる」「作業者の移動時間をより有益な業務に充てられる」といったビジネスモデルの変革が実現します。こうしたロードマップを描き、社内で共有できるようにすることが、DX成功パターンを策定する重要な目的といえるでしょう。

DX戦略の策定に役立つ【5つのフレームワーク】

DX戦略を立てるうえでは、DXフレームワークとともに、経営分析やマーケティング分析のフレームワークが役立つ場面も数多くあります。また、ビジネスフレームワーク以外にも、活用できるものがあるので特徴を押さえておくことが大切です。

ここでは、DX戦略の策定に役立つ代表的なものを5つご紹介します。

SWOT分析

「SWOT分析」とは、自社を取り巻く環境を以下の4つの領域に分けて分析する手法です。

外部と内部の両面から、自社を取り巻くポジティブ要素・ネガティブ要素を洗い出すことで、現状を客観的に整理できるのが利点です。主に事業戦略を検討する際に用いられる手法ですが、DX戦略を立てるうえでも有効活用できます。

自社の保有資源をどのように分配すべきか、デジタル社会においてどのような価値を提供できるかなど、DX戦略を支えるスタートラインを明確にする際に役立つでしょう。また、スモールスタートを基本とするDXの導入プロセスにおいては、取り組みの重点部門を見極めるのにも活用できます。

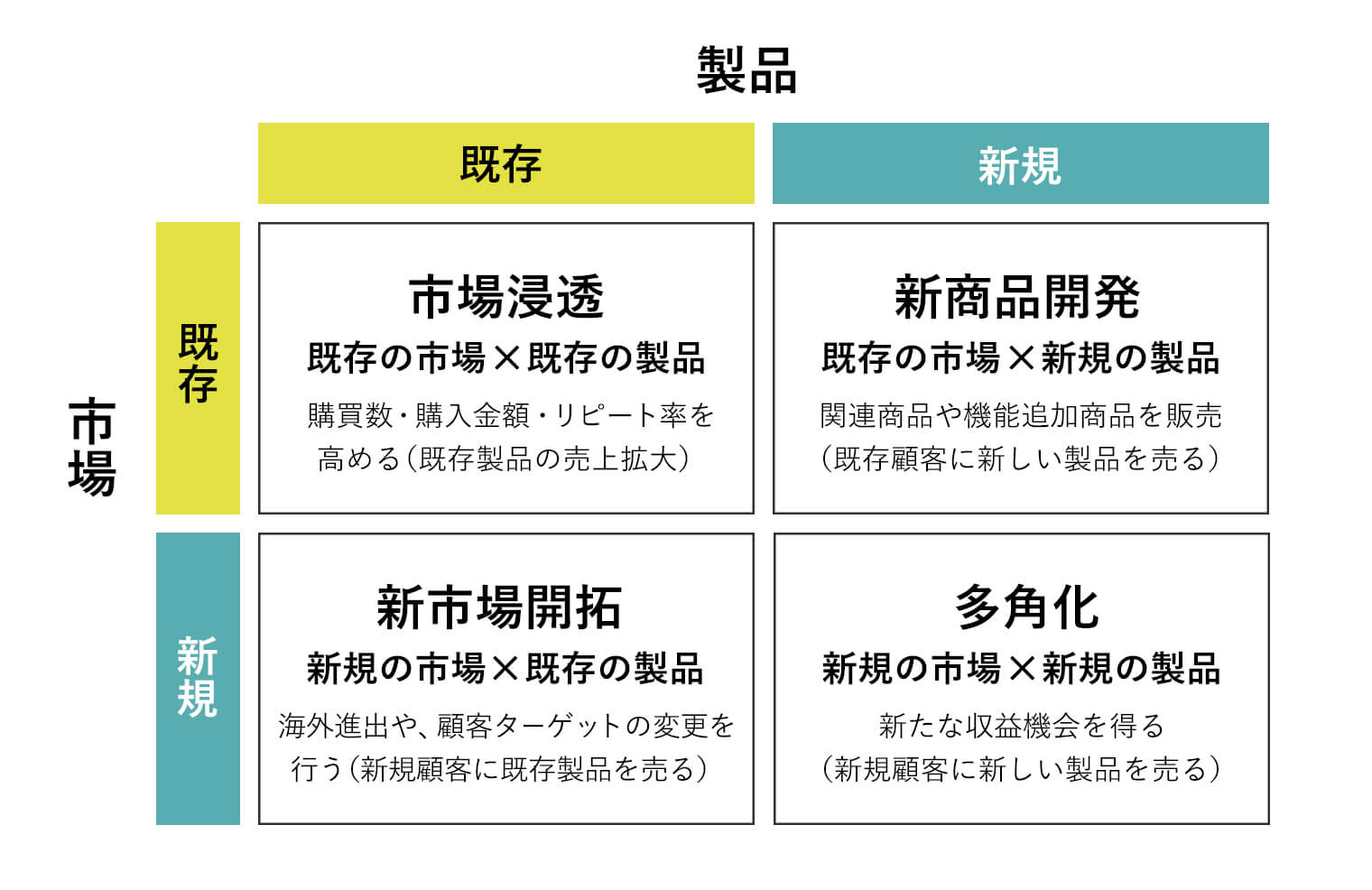

アンゾフの成長マトリクス

「アンゾフの成長マトリクス」とは、事業を自社の製品・サービスと市場の2軸から分析し、どのような成長戦略を取るべきかを見極めるための手法です。下記のように、横軸に製品、縦軸に市場を配置し、既存・新規の2つの領域を組み合わせ、各製品・サービスを2×2=4つの区分で検討します。

例えば、既存の製品に強みがありつつも、既存の市場に成長限界を感じている場合は、「新市場開拓戦略」を取るのが基本です。具体的には、「サービスを海外の市場にも展開する」「女性向けの化粧品を男性向けにも展開する」といった戦略が考えられます。

DX戦略も基本的には企業の成長戦略と一致させておく必要があるため、アンゾフの成長マトリクスは重要なツールといえるでしょう。アンゾフの成長マトリクスについて、さらに詳しく知りたい方は次の記事も参考にしてみてください。

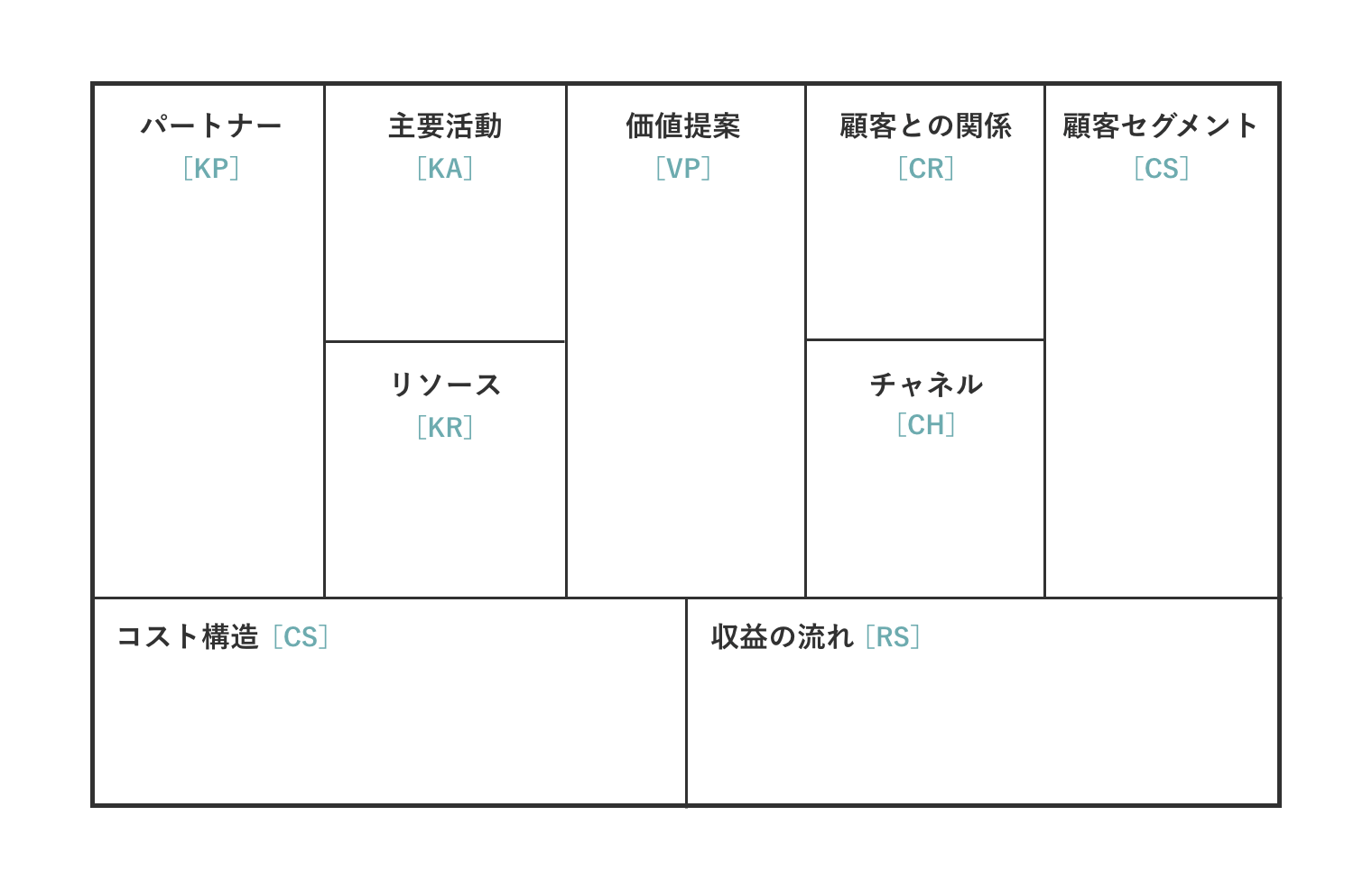

ビジネスモデルキャンバス

「ビジネスモデルキャンバス」とは、ビジネスの構成要素を、以下の9つに分けて視覚的に整理する手法、あるいはそのためのツールです。

構成する9つの要素は下記です。

1 顧客セグメント(CS:Customer Segments)

2 価値提案(VP:Value Propositions)

3 チャネル(CH:Channels)

4 顧客との関係(CR:Customer Relationships)

5 収益の流れ(RS:Revenue Streams)

6 リソース(KR:Key Resources)

7 主要活動(KA:Key Activities)

8 パートナー(KP:Key Partners)

9 コスト構造(CS:Cost Structure)

DXの実施により、新たなビジネスモデルを立案する際には、9つの要素を一つずつ洗い出すことが大切です。キャンバスに描けない要素がある場合は、何らかの課題が隠されていることが分かります。

ビジネスモデルキャンバスについて、さらに詳しく調べたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

VRIO分析

VRIO分析とは、「Value(経済価値)」「Rareness(希少性)」「Imitability(模倣可能性)」「Organization(組織)」の4つの頭文字を取ったものであり、バリューチェーンを分析するのに有効です。バリューチェーンは、顧客にサービスを提供するまでの一連の事業活動を表すものであり、どのような価値を提供しているのかを把握するためのものです。

主に、競合他社への優位性を確立するために用いるものだといえます。VRIO分析においては4つの要素についてYES・NOで答え、NOと回答した点を改善していくことで、より高い価値を顧客に提供していくことが目的です。

バリューチェーンを意識的に捉えていくことで、自社のサービスに対する理解が深まり、新たなビジネスを創出するきっかけにもなるでしょう。バリューチェーンについて、さらに詳しく知りたい方は次の記事も参考にしてみてください。

バリュープロポジションキャンバス

バリュープロポジションキャンバスとは、自社が提供しているサービスや顧客が求めるニーズを明らかにするために用いるフレームワークをいいます。「顧客への価値提供」と呼ばれるもので、競合他社よりも顧客に合ったサービスを提供できていれば、価値ある差別化が行えていると捉えます。

![[バリュープロポジションキャンバス]を表す図面](https://blog.nijibox.jp/wp-content/uploads/2020/03/value-proposition-canvas-1.png)

このフレームワークは、主に顧客に提供する価値と顧客セグメント(解決したい課題・悩み・ベネフィット)によって構成されているのが特徴です。単に競合他社と違ったサービスを提供していればよいというものではなく、あくまで顧客のニーズにマッチしているかがポイントとなる点を押さえておきましょう。

バリュープロポジションキャンバスについて、さらに詳しく知りたい方は次の記事も参考にしてみてください。

まとめ

本記事では、DX戦略の組み立て方やDXフレームワークの種類、内容について紹介しました。

自社でDXを推進していくためには、確かな戦略と道筋が必要となります。DXフレームワークは、そのために活用できるツールの一つであり、現状を客観的に把握するのに役立ちます。

また、DXの具体的な取り組みを検討する際には、DX成功パターンを策定することも重要です。今回ご紹介したフレームワークやさまざまな企業の成功事例を分析しながら、自社に合った戦略を探ってみましょう。

ニジボックスではサイト制作や開発における、情報設計やビジュアル設計といったUIデザイン面に加えて、ユーザビリティテストなどによるUX観点やLP改善のご支援を行っております。

下記にて、ニジボックスがクライアント課題に伴走する中で、磨き上げてきたUI UXデザインのプロセスや支援事例の一端を資料として一部ご紹介しています。

ご興味を持たれた方はぜひ、下記ダウンロードリンクよりご参照ください。

監修者

丸山 潤

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。