DXの進め方は?DX推進を成功させるためのポイントも解説

リクルートや大手企業の実績多数!

ニジボックスのUI UXノウハウや案件事例を

ご紹介!

業務効率の向上を図りたいけれど、何から手をつけるべきか迷っていませんか?

DX推進は、多くの企業にとって不可欠なテーマとなりつつありますが、実際にどう進めれば良いのか、具体的な方法が分からず悩んでいる方も多いでしょう。

本記事では、DX推進を成功させるための具体的な進め方から、よくある失敗や成功のポイントまでを分かりやすく解説します。

これからDXを始めたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

DXとは

まず始めに、DXの意味について解説します。DX(デジタルトランスフォーメーション)は直訳すると、デジタルへの変換という意味です。

企業におけるDXについて経済産業省が公表したガイドラインでは、以下のように定義されています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

出典:経済産業省「デジタルガバナンス・コード3.0」

つまり、DXとは単なるIT化ではなく、企業自体を大きく変える行動です。したがって、DXにおいて実際に行動して検証を繰り返すことが大切です。

DXとは何か、その基本から詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

DXを進める前に抑えるべき3つの準備

DXは、取りかかればすぐに完了するような簡単なものではありません。事前に準備をしておかないと、後でやりたいことができないような無駄な時間を費やすことになります。

大前提として、DXを進める上での事前準備をしっかり確認しておきましょう。

1.DX推進の現状を把握する

DXに取り組む前に、自社のDX推進の現状を把握しましょう。DXが競合よりも遅れていると市場での優位性が保てなくなる可能性もあります。そのため、競合や周辺企業との比較なども含めてDX推進の現状を把握しておくことが重要です。

DXの現状把握には、独立行政法人情報処理推進機構が提供しているDX推進指標を利用するのも役立つでしょう。

https://www.ipa.go.jp/digital/dx-suishin/about.html

自己診断レポートを提出することで、ベンチマークレポートをもらうことができ、業界や他の企業の取り組みの中で、自社の立ち位置を知ることもできます。

このような外部ツールも活用しながら、自社のDX推進の現状を把握していきましょう。

2.DXに必要な人材を確保する

DXを推進するには、適切な人材を確保し、全社的なチーム体制を構築することが必要不可欠です。なぜなら、DXは特定の部署だけで完結するものではなく、部門を横断するプロジェクトだからです。

具体的なチーム体制として、まずはDX推進の専任プロジェクトリーダーを選定し、プロジェクトチームを立ち上げましょう。また、DXは組織全体に大きな影響を与える取り組みのため、現場の人間だけでなく、経営責任者や管理職を巻き込むことで、意思決定の迅速化や全社的な協力体制の構築につながります。また、社内にDX人材が不足している場合は、外部からプロを呼んでコーチングしてもらうことも有効な手段です。例えば、システムの変更に際してエンジニアの専門的な知識が必要になったり、戦略策定にあたりコンサルタントの客観的な視点が欲しくなったりすることもあるでしょう。自社だけで完結できることなのか、外部の力を借りるかも検討し、準備しておきましょう。

3.DX推進の目的を明確にする

DX推進の目的を明確にすることも重要です。

DXは単純にデジタル化やデジタルツールを導入することではありません。業務効率化やユーザビリティの向上など、業務やサービス提供において改善していくことが重要です。

そのため、DXを進めて何を改善するのか、何を達成するのかという目的を明確にしておきましょう。

DX推進の目的を設定する際には、経営層も含めて全社で共有することが重要です。DXは一部門だけではなく全社員に影響することもあります。また、投資をする上で、経営層がDXについて理解を深めておくことも必要です。

そのため、目的を明確にして全社で共有しておきましょう。

DXを「行動」に移す3つの進め方

続いてDXの進め方について紹介します。以下の3つの手順で進めましょう。

1.DX推進の組織を作る

2.現状の課題を把握して施策を考える

3.施策を実行してPDCAサイクルを回す

それぞれについて詳しく解説していきます。

1.DX推進の組織を作る

事前準備でDXの目的を明確にしたら、DXを推進していく組織体制を整えましょう。

準備段階で確保した人材を中心に、関連部署のスタッフなども含めて組織を作っていきます。DX推進は経営に関わることなので、経営層ともコミュニケーションを取れる権限をDX推進組織に与えておくことも重要です。

2.現状の課題を把握して施策を考える

施策を考える前に、まずは現状の課題を把握しておきましょう。

課題を把握するためには、業務フローを棚卸しし、どのプロセスに時間やコストがかかっているのかボトルネックを特定していくことが重要です。例えば、「紙の書類の承認に手間がかかっている」「顧客からの問い合わせ対応に時間がかかっている」といった具体的な課題を洗い出しましょう。

DXにおいての施策は、抽出した課題を解決するための施策であるべきです。そのため、ある程度時間をかけてでも、漏れなく課題の抽出をしましょう。

次に、洗い出した課題に対し、解決の優先順位をつけます。費用対効果や影響範囲を考慮し、「まずは最も効果が出やすい業務から着手する」といった形で、施策のロードマップを明確にし、課題を把握しておきましょう。

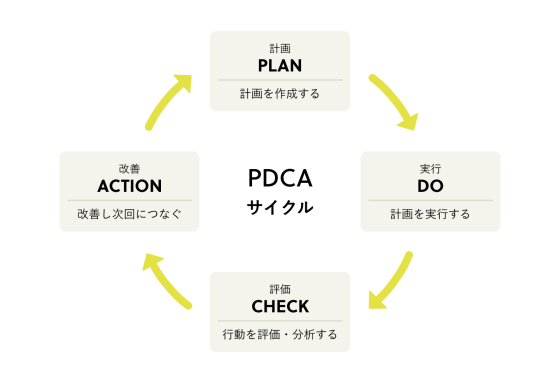

3施策を実行してPDCAサイクルを回す

最後に、PDCAサイクルを回しましょう。取り組んだ結果を分析して、次の施策を検討する段階です。定期的に振り返り、目標やゴールとの差を明確にすることが大切です。したがって、DXは一時的に取り組むのではなく、何年もかけて長期的に取り組み続けることが重要です。

PDCAサイクルを回す期間を明確に決めておくことで、振り返る際にあわてて準備したり、何も成果が得られなかったりという無駄な時間を費やすことがなくなります。

DXを進める上でよくある失敗

DXは進め方や組織体制によって、失敗してしまう例もあります。

ここでは、DXを進める上でよくある失敗を紹介するので、注意するようにしてください。

ツールの導入だけで終わってしまう

業務のデジタル化などを目的にツールを導入して、終わってしまうケースがあります。

しかし、DXはデジタル技術を用いて、業務の変革や改善をしていくことです。したがって、ツールを導入してデジタル化してもDXが進んでいるとは言えません。ツールを導入したら、その先の業務改善や変革できるまでプロジェクトとして進めていくことが重要です。

経営層がDXにコミットしない

DXは、社内業務や事業の改善・変革を進めていくことです。全社的に関わることなので、経営層がDXにコミットしないと失敗してしまう可能性は高くなるでしょう。

経営層にITリテラシーが低い人がいたとしても、DXが会社に不可欠なものであることを理解してもらうために、目的やゴールをしっかりと共有することが重要です。

DXの目的や未来像が共有されていない

DXを進める上では、他の社員から不満の声が上がったり、一時的にタスクが増えたりすることもあるでしょう。

DXの目的や未来像が共有されていないと、こうした課題に直面した際に、DX自体が止まってしまうリスクがあります。

一時的に負担が増えたとしても、将来的に業務改善やビジネスの拡大にとって、必要なことであるということが、全社員に共有されている状態にしておくことが重要です。

DXを成功へと導くポイント

ここでは、DXを成功へ導くポイントをいくつか紹介します。

実際にDXを始める際参考にしてみてください。

優先順位を決める

DXは全社的に進めていくものですが、全ての部門を一気に進めることは不可能です。まずは対象業務を全て出して、取り組む優先順位を決めましょう。DXを進める対象によってはデジタル化しやすいものや、しにくいもの、費用の関係で時間がかかるものもあります。まずは、DX推進を始めやすいものから優先的に取り組むことがおすすめです。

例えば、資料のペーパーレス化などは特に簡単に作業できて、結果にもつながりやすいです。

DXをゴールにしない

DXはゴールではなく、働きやすくする手段にすぎません。最新のツールを導入することで必ずしも解決するわけではなく、システムに慣れる時間が発生して業務に支障が出ることもあります。

DXをゴールにしてしまうと、後先を考えず取りあえずシステムを見直してしまいます。DXは、あくまで働きやすくするために行っていることをしっかり念頭に置いて作業してください。DXはなかなか短期的な売り上げアップなどの分かりやすい数字に現れにくく、焦ってしまいがちです。しかし、DXの最終目標は会社を変えていくことなので、すぐによい結果につながらないことが悪いわけではありません。長期的な視点でDXを進めていきましょう。

DXを進めた先を考える

DXはゴールではないと解説しましたが、先の見通しを考慮しないということではありません。DXを進めることで数年後にどういう状況にしたいかを考えることが必要です。

- 働きやすい会社に変えて、従業員の不満を減らす

- 業務フローの見直しを行って、作業効率を上げることで残業時間を減らす

以上のようにDXの最終ゴールを決めておくと、たとえDXがうまくいかなくても最終ゴールにたどりつけている場合は、正しい行動ができていたと振り返ることができ、次に生かせます。

全社的な改革を行う

DXは、1つの部門だけが率先して行っても意味がありません。全社的に協力して改善活動をしていくことで、結果につながりやすく従業員も自分たちの肌で違いを感じ取れます。

特に、経営陣や管理職は部下の方に任せがちになってしまうかもしれません。しかし、なるべく協力してDXを推進することで、全社的な改革を進めやすくなります。

まとめ

DX推進は、今後も注目され続けるテーマだと考えられます。現状の課題をしっかり把握して解決することで、継続的に成長していく会社へと変化してゆくことができるのではないでしょうか。

DXを推進する際は事前準備をする必要があり、効果を出すには長い時間がかかることを理解した上で始めましょう。特に役職者もしっかりと参加し、全社で進めていくことが大切です。場合によっては、会社のあり方を変える大きな改革になることも考えられます。

ぜひ本ブログで紹介した内容を参考にDXを進めてみてください。

監修者

丸山 潤

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。