日本のDX推進における課題は?解決策や役立つツールも紹介

リクルートや大手企業の実績多数!

ニジボックスの案件事例をご紹介!

近年、DXを推進する企業が増えています。しかし、企業の中にはDXを推進する上で課題を抱え、思うように取り組めない企業も多くいるようです。

そこで本記事では、企業がDX推進において抱える課題と解決策を解説します。役立つツールもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

DXとは

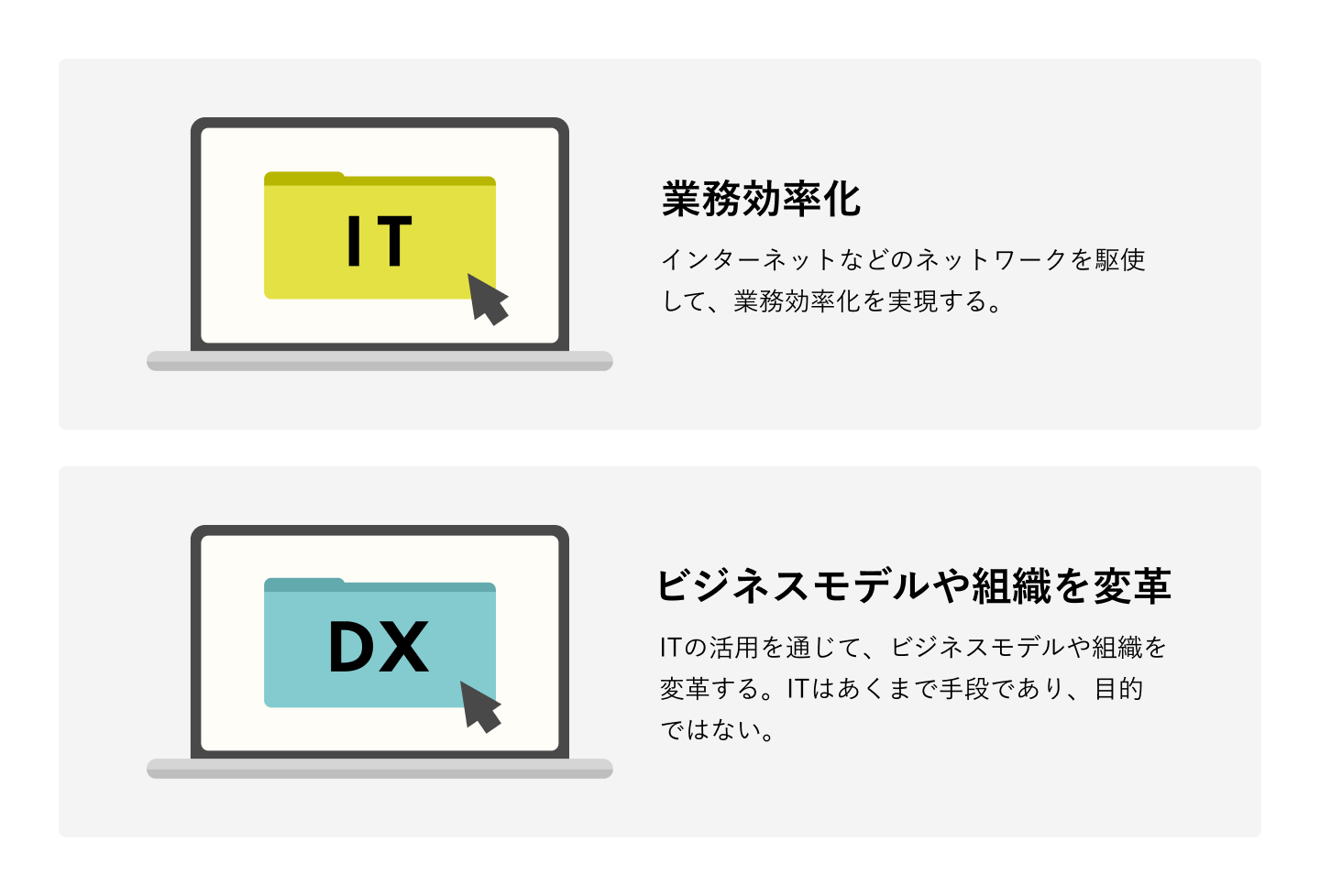

DXは、Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略語です。DXの意味としては最新のデジタル技術を活用して、業務の改善はもちろん企業のビジネスモデルや風土をより良いものへ変革することを指します。

IT化と同義語と思われがちですが、IT化はアナログ業務をデジタルへと変えて効率を高めることを指します。DXの概念はさらに幅広く、ビジネスや組織そのものを変えることを指すため、IT化はDXに向けた手段の1つといえるでしょう。

DXについては下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。

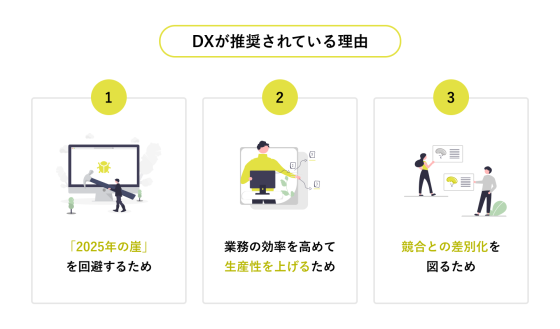

DX推進が重要な理由

DX推奨が重要な理由は主に以下の3つです。

- 「2025年の崖」を回避するため

- 業務の効率を高めて生産性を上げるため

- 競合との差別化を図るため

「2025年の崖」とは、DXが進まなければ既存システムの老朽化などの問題で、2025年以降に最大で年間12兆円もの損失を出すといわれている問題のことです。経済産業省が出しているDXレポートに記載されています。

「2025年の崖」については下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。

DXを進めると、業務の効率が上がることや、生産性が高まるといった企業にとってのメリットがあります。

また、DX推進により、UI UXが改善され、顧客満足度の向上につながれば競合との差別化という観点からも優位に立てるでしょう。

DXは損失を防ぎ、さらなる企業の発展のためにも、現代社会では取り入れるべきものといえます。

日本におけるDXの現状

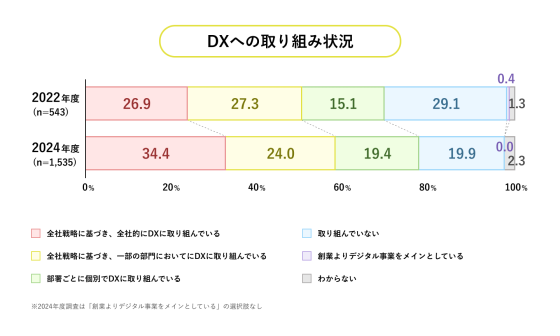

独立行政法人情報処理推進機構が発表した「DX 動向 2025 – 日本企業が直面する DX の 2 つの崖壁と課題」によると、全社または一部の部署で取り組んでいるとした企業は、2022年度の69.3%から2024年度では77.8%と増えています。

取り組み内容と成果創出できた割合についても見てみましょう。

「アナログ・物理データのデジタル化」に取り組んだ企業のうち、75.1%が成果創出できたとしています。一方、「顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革」になると、成果創出できた企業の割合は16.4%まで下がります。

DXが推進されている企業は増えてきている一方で、取り組み内容によっては課題があり成果創出までは至っていないという企業も多々あるということです。

DXで企業が抱える5つの課題

DXにおいて、企業が抱える課題は主に下記の5つが挙げられます。

- DXを担当できる人材の不足

- DXに対するビジョンや戦略の不明瞭化

- システムの老朽化やブラックボックス化

- DXにおける資金の不足

- ベンダー企業との関係性

DXに取り組もうとする企業が増えてはいるものの、実際にはまだ取りかかれていない企業は上記の問題を抱えています。それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.DXを担当できる人材の不足

DXにおける1番の問題点は、担当できる人材の不足です。

一般社団法人日本能率協会が発表した『日本企業の経営課題2021』 調査結果【第3弾】によると、9割ほどの企業がDXを推進するうえでの課題として人材不足を挙げています。

DXを進めるためにはマネジメントができる人材はもちろん、デザイナーやエンジニアなどの技術者が必要不可欠です。エンジニアなどのIT人材は近年不足傾向にあるため、自社で優秀な人材を確保することは難しくなっています。

2.DXに対する経営陣のビジョンや戦略の不明瞭化

DXに対する経営陣のビジョンや戦略の不明瞭化も課題の1つです。DXを成功させるためには、DXを推進することが目的にならないよう、企業の今後を見据えていかなる価値を生み出していくのか明確にしておくことが大切です。

しかし、現状はDXに対する知識が不足していたり、戦略の立て方が分かっていなかったり、対応できるリーダーは少ないです。日本のDXの現状にもあるとおり、DXの取り組みは始めているものの思うような成果が出ていない企業が多いため、日本全体の課題ともいえます。

3.システムの老朽化やブラックボックス化

経済産業省の「デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の検討」によると、約8割の企業が老朽システムを抱えていて、約7割の企業が、老朽システムがDX化の足かせになっていると回答しています。また、担当者が変わったり、システムを何度も更新することで複雑化したりとブラックボックス化していることも問題となっています。

上記の問題は対応しない限り続いてしまうので、現状を知ることから始めて解決への対応策を考える必要があります。

4.DXにおける資金の不足

DXにおける資金の不足も問題です。DXにおける資金が不足している理由は、3つ目の問題点に挙げている既存の老朽化システムなどに費用がかかっていることです。他にも、システム内部が不透明になっていることで対応が遅れ、運用費用がかかってしまうこともあります。

多くの企業では、短期的な観点でシステムを開発した結果、長期的に保守費や運用費が高騰している「技術的負債」が発生している状況です。IT関連費用の80%は現行システムの維持管理に使われているため、ビジネス競争領域への投資は十分ではないのかもしれません

5.ベンダー企業との関係性

ベンダー企業との関係性も、DXが進まない問題の1つです。ベンダー企業とは、IT製品を販売する企業のことです。企業の多くは、外部のベンダー企業にシステムの開発や運用を委託しています。

システムを外部に委託することは、人材が育たないことやシステムの不透明性にもつながっています。現在のベンダーに頼りきっている状態から、自社で全てを運用しようと切り替えることは難しいですが、ベンダー企業に頼りつつも意識を少しずつ変えていく必要があります。

DXの課題に対する5つの解決策

DXにあたっての課題に対する解決策は、主に下記の5つが考えられます。

- DXを担う人材を育成する

- DXによる今後のビジョンを共有する

- ITシステムを見える化する

- 現状を見直して攻めのIT投資をする

- ベンダーとの関係を見直す

DXは、長期的に見ると企業に良い影響をもたらすため、課題が山積みだからといって取り組まないのはもったいないです。上記の解決策をヒントに、できることから1つずつ取り組んでいきましょう。

1.DXを担う人材を育成する

DXにおける人材不足問題を解決するために1番重要なのは、DXを担う人材を育成することです。DXは外部に委託することもできます。しかし、全てを任せてしまうと理想とするDXに近づけない可能性もあるため、少人数でも自社で育成することは大切です。

最初は外部企業の力を借りて勉強会や研修などを行うことで、短時間で効率よく人材を育成できます。最近では、ITツール運用人材などの社外の人材と企業をつなぐマッチングサイトやツールなども充実してきています。自社で一から育成するには時間がかかるため、社内の人材を育てつつも最初は外部のサービスを利用するなど工夫して育成していきましょう。

2.DXによる今後のビジョンを共有する

DXには、ビジョンの共有が欠かせません。経営陣の今後のビジョンを明確にすることはもちろん、社内全体で共通認識ができるように共有する必要があります。

DXは社内全体で取り組むことなので、社員に納得して取り組んでもらうためにも必要性や背景を踏まえてビジョンや情報を共有しましょう。

DXが単なるデジタル化で終わってしまわないように、経営陣も積極的にDXにコミットしていることが大切です。経営陣のビジョンや戦略を立てることが難しい場合には、ITコンサルなどを活用することをおすすめします。

3.ITシステムを見える化する

DXの問題点として、システムの老朽化やブラックボックス化が挙げられていました。解決するためには、まずは現状のシステムの「見える化」に取り組む必要があります。全体像を把握して、自社の持っている情報資産を分析できる状態にしましょう。現状が把握できたら、必要に応じてシステムを刷新したり削除したりと、機能別に1つずつ進めていきます。

既存のシステムを「見える化」することで現状の課題が分かりやすくなるため、今後のビジョンと照らし合わせて方向性を決めましょう。予算にも関わってくるため、他のシステムとの連携性について慎重に検討することが大切です。

4.現状を見直して攻めのIT投資をする

DXを推進するためには攻めのIT投資が必要とされており、ビジネスモデルそのものの変革を目指すことを目的とすることが重要です。

経済産業省の「デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の検討」によると、日本企業はアメリカの企業と比べて守りのIT投資が多いといわれています。IT投資には「攻め」と「守り」の2つがあり、守りのIT投資とは業務効率向上や生産性の向上を求めるためだけにコストを割くことです。

目先の資金削減や業務効率にとらわれずに、5年〜10年先を予測して攻めのIT投資を意識することを心がけましょう。

5.ベンダーとの関係を見直す

DXに向けて大規模なシステム刷新の必要性がありますが、ベンダー企業にとってはリスクが高いかもしれません。ベンダー企業に協力してもらうためにも、リスクを軽減できるような契約の見直しが必要です。

また、システムに関してベンダー企業に全てを任せている場合は、自社の担当者をつけて、常に状況や概要を把握できるようにすることをおすすめします。

自社の理想のビジョンに近づくために社内の体制も確立しつつ、ベンダー企業とともに取り組める環境を作ることが大切です。

DXに役立つツール

DXを推進する上で、業務効率化やデータ管理、サービス提供時などで活用できるツールの導入は、まず検討すべき項目と言えるでしょう。

ここでは、DXに役立つツールを紹介します。ただし、DXはツールの導入だけで終わるものではありません。ツールを活用することで、業務効率化やビジネスモデルの変革ができるように、ツールの活用や運用方法を考えた上で、導入しましょう。

業務効率化編

業務効率を高めるツールは下記のとおりです。

- 電子決済システム

- ワークフローシステム

- ドキュメント管理ツール

- プロジェクト管理ツール

- RPAツール

電子決済システムの代表例として、クラウドサイン・GMOグローバルサインなどが挙げられます。電子決済を利用すると、書類の作成や押印、承認、送付まで全てデジタルで行えるため、紙での契約書や決裁書が不要で手続きの手間を省けることがメリットです。

また、ドキュメント管理ツールは社内のサーバーにデータを保存するのではなく、クラウド上での管理ツールを活用することで、容量の問題が解消されたり、共有がスムーズになったりします。

マーケティング編

マーケティングに活用できるツールは下記のとおりです。

- CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)ツール

- MA(マーケティングオートメーション)ツール

- SFA(セールスフォースオートメーション)ツール

- CMS(コンテンツマネジメントシステム)

- BI(ビジネスインテリジェンス)ツール

- RPA(ロボティックプロセスオートメーション)

CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)ツールとは、顧客との関係を構築するための施策を一元管理できるツールです。SFA(セールスフォースオートメーション)ツールとは、デジタルツールを用いて営業活動を効率化することを目的としたツールを指します。

このように、マーケティングや営業活動を円滑にし、顧客満足度を向上させるためのツールは多岐にわたります。どの施策やプロセスを改善したいかによって、最適なツールは異なります。

まずは、マーケティングや営業活動のプロセスや業務内容を精査し、必要に応じてツールを導入していきましょう。

コミュニケーション編

コミュニケーションの活性化を図るツールは下記のとおりです。

- オンライン会議システム

- ビジネスチャット

最近ではテレワークの増加に伴い、オンライン会議システムやビジネスチャットがよく取り入れられています。

これらのツールを活用すれば、非対面でもコミュニケーションを活性化できます。積極的にコミュニケーションを図ることで、業務が円滑になるのはもちろん、社内の一体感も高まり、従業員の働きやすさにもつながります。

また、オンラインでの接客が可能になったことで、ビジネスモデルの変革の一助を担うこともできるでしょう。

まとめ

DXに取り組むうえでの課題として、人材の不足やシステムの老朽化やブラックボックス化による資金確保が難しいことなどが挙げられます。

しかし、DXはこれからの時代を見据えた上で必須とも呼べる社内変革です。課題があったとしても、手をつけていくべきでしょう。。

DXに取り組むためには、まずは現状を把握して戦略やビジョンを明確にすることが大切です。企業全体で取り組めるよう、できることから始めていきましょう。

ニジボックスは、リクルートの新規事業実験機関から誕生した経緯があり、UXデザインやデザイン思考をはじめとするさまざまなビジネス手法を実際にリクルートの新規事業でも数多く実施し、検証を重ねてきております。

DXを進める上でも、UXを考えることは本質的な改善に向けて重要な考え方です。

ぜひ、UXも意識しながらDXを成功させていきましょう。

下記リンク先では、ニジボックスの経験をもとに、UXへの理解が深まる資料を配布中です。ぜひ、こちらも参考にしてください。

監修者

丸山 潤

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。