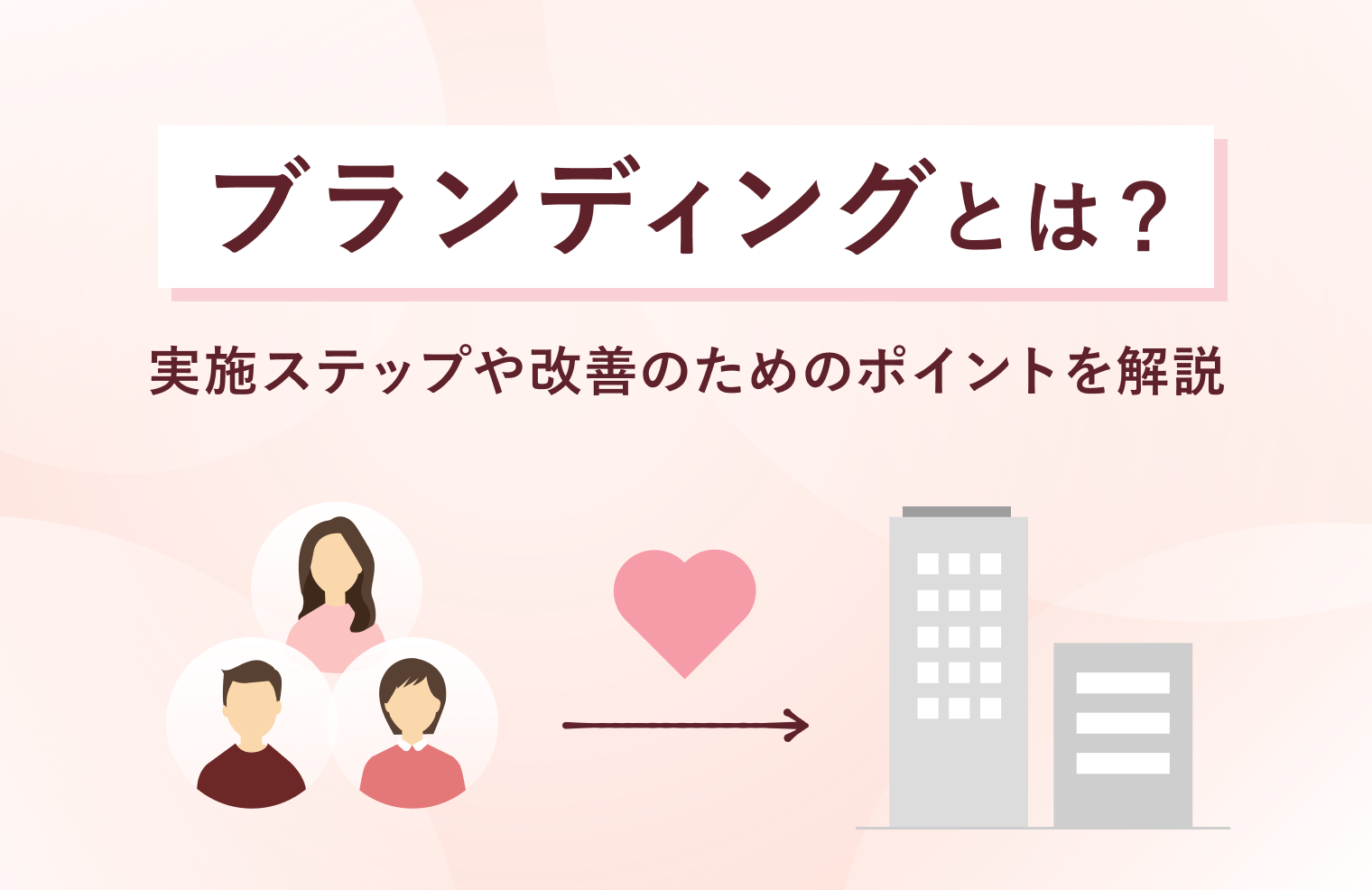

ブランディングとは?実施ステップや改善のためのポイントを解説

マーケティングを成功させるためには、しっかりとした戦略に基づく「ブランディング」が重要なテーマとなります。自社の強みや魅力を確立し、他社との違いを明確に打ち出すことで、自社の持続的な成長につなげていきましょう。

この記事では、ブランディングとは何かについて基本的な意味や実施する目的、具体的なステップ、成功のためのコツなどをまとめて解説します。

リクルートや大手企業の実績多数!

ニジボックスの案件事例をご紹介!

目次

ブランディングとは

まずは、ブランディングの定義や目的を解説していきます。

ブランディングの意味・目的

「ブランディング」とは、独自の「ブランド」をつくり、自社の企業価値向上や、自社の商品・サービスと、競合との差別化を図るためのマーケティング戦略です。

アメリカの経営学者フィリップ・コトラーによれば、ブランドとは、「個別の売り手または売り手集団の財やサービスを識別させ、競合する売り手の製品やサービスと区別するための名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、あるいはこれらの組み合わせ」と定義されています。

ブランディングによってブランドが確立されれば、顧客からの認知度が高まるとともに信頼や共感が集まり、他社との差別化や自社の価値向上が進んでいきます。

また、ブランディングによって顧客に対してのメッセージを伝えることもできます。その結果、自社のファンが増え、ファンが顧客となり、マーケティング活動がより効果を発揮していくことになるでしょう。

自社のブランド価値が高まると、ブランド自体が付加価値となり、競合よりも価格が高く設定されていても、ブランド価値で自社商品・サービスを選んでくれる顧客は増えていくという好循環が生まれていくのです。

ブランドを形成する要素

自社や商品・サービスのブランドはさまざまな要素から形成され、確立されていきます。

ここでは、代表的な要素をご紹介していきます。

ブランド名

ブランド名は、ブランドを想起させる重要な要素です。単なる名前ではなく、ブランドに関する想いや顧客へのメッセージの象徴となります。

ブランドカラー

ブランドカラーは、ブランドの持つ世界観やメッセージを込めて選ぶブランドのベースカラーです。

マーケティングにおいて、ロゴやWebサイト、パンフレットなどさまざまなクリエイティブにも関連する要素となります。

ブランドロゴ

ブランドロゴは、自社の商品・サービスやメッセージの象徴となるデザインです。

印象に残りやすく顧客の興味を惹くデザインとする必要があります。

ミッション

ミッションは、その会社や商品・サービスが何を目的としているのかを文章にまとめたものです。顧客への価値提供や社会への貢献などが明文化されています。

タグライン

タグラインは、企業が顧客に提供できる価値などを短いフレーズにまとめたものです。

その他にも、パッケージデザインやキャラクター、国などもブランドを形成する要素となります。

タグラインについて、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

類似例として、ニジボックスのコーポレートブランドの要素を一部紹介します。

参考にしてください。

| 要素 | 例 |

|---|---|

| 企業名 ※上記「ブランド名」が該当 | ニジボックス |

| コーポレートブランドロゴマーク |  |

| ミッション | ⽇本の持続可能な経済成⻑に貢献するため 関わる全ての企業やサービスを成⻑させる |

| ビジョン | 本質をつかむ創造を 期待を超える共創を |

| バリュー | 1,真⾯⽬に柔軟に 2,助け合い⾼め合う 3,変化の主体者となる |

ブランディングが注目される理由

近年のマーケティング戦略において、ブランディングが特に注目されているのは、「顧客体験」の重要度が高まっているためといえます。さまざまな商品・サービスが流通し、多様な経路で情報収集できるようになった現代では、顧客も自身のニーズを正確に見極めることが難しくなっています。

そのため、顧客が体験する価値(カスタマーエクスペリエンス、CX)の向上は、顧客のファン化の手助けとなるでしょう。顧客体験を通じて、ブランドに対してプラスの価値観を抱いたり、商品・サービスに共感したりする瞬間が生まれることで、ブランドの確立につながっていきます。

また、ブランディングに取り組むことで、LTV(顧客生涯価値、ライフタイムバリュー)の最大化にもつながります。LTVとは顧客1人あたりの生涯における購入・利用総額のことであり、その顧客がどれだけ自社へ好印象を持っているかにひもづく指標です。

LTVが向上すれば企業全体として生み出せる利益も増大するため、新規顧客の獲得とともに重要な施策です。

顧客の体験価値について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

ブランディングの種類

ブランディングには、大きく分けて「インナーブランディング」「商品・事業ブランディング」「採用・育成ブランディング」の3つの種類があります。

インナーブランディング

社内に向けて行われるブランディングです。

社員全体に対して企業文化の構築や理念の浸透などを行うことを目的とした取り組みです。

インナーブランディングの具体例としては、社内報や社内ポータルサイトでの情報発信、社内イベントやワークショップの開催などが挙げられます。

商品・事業ブランディング

一般的にイメージされるブランディングで、自社の商品・サービス、事業の価値を確立させ、共感を集めるための取り組みを指します。

商品・事業ブランディングの具体例としては、WebサイトやSNSでの情報発信、セミナーの開催などが挙げられます。

採用・育成ブランディング

採用競争で優位性を確立し、強い組織づくりを行うことを目的とした取り組みです。

採用・育成ブランディングの具体例としては、採用サイトのリッチ化やSNSでの企業の取り組みの情報発信などが挙げられます。

それぞれのブランディングでは異なる効果を目的としていますが、いずれにおいても自社のブランド確立が重要である点は一致しており、必要なプロセスには共通する部分も数多くあります。

ブランディングと類義語との違い

ブランディングの意味を正しく理解するうえでは、類似した用語との違いを把握しておく必要があります。ここでは、「マーケティング」や「プロモーション」との違いについて整理しましょう。

ブランディングとマーケティングの違い

これまで見てきたように、ブランディングは自社や自社商品・サービスのイメージや価値を向上させ、独自の存在感を確立するための取り組みです。それに対して、マーケティングは、商品・サービスを販売につなげるための、より具体的な施策です。

ブランディングに成功していると、自社のターゲットに合わせたマーケティングがより効果的になります。

しかし、ブランディングが確立されていても、適切なマーケティングを行わなければ、多くの顧客を購入・利用というゴールまで導くことは難しいと考えられます。

そのため両者はどちらも欠かせない取り組みであり、深い関係性を持った活動といえるでしょう。

ブランディングとプロモーションの違い

プロモーションとは、販売を促進するための一連のプロセスを指します。新規顧客の獲得や販売促進に比較的重きを置いており、基本的には、自社商品・サービスの認知拡大や、潜在顧客の顕在化が目的です。

ブランディングは、自社や商品・サービスの価値向上への取り組みであり、プロモーションは販売促進のプロセスのため、手法が異なります。ただし、ブランディングができていると、よりプロモーションが効果的になるなど、密接な関係があるのです。

ブランディングを実施する4つのメリット

企業のマーケティング戦略において、ブランディングはさまざまなメリットを持った施策です。ここでは、代表的な効果を4つご紹介します。

1.広告宣伝のコストを抑えられる

端的にいえば、ブランディングは「自社のファンを創出すること」と言い換えることができます。ブランディングに成功すると、広告宣伝にそれほどお金をかけなくても、一定数の顧客を確保できるようになります。

また、自社のファンを獲得できれば、口コミなどを通じて既存顧客に認知の拡大をサポートしてもらうことも可能です。SNSの普及により、個人でも大きな発信力を持てる時代になったことで、広告宣伝効果はますます増大していると考えられるでしょう。

2.ロイヤルカスタマーの獲得につながる

ロイヤルカスタマーとは、売上への貢献が高く、企業や自社ブランドに深い信頼を寄せる顧客を意味します。こうしたロイヤルカスタマーの獲得も、ブランディングの主要な目的の一つです。

適切なブランディングが行われていれば、顧客がロイヤルカスタマーとなる可能性が高まり、リピート購入や購買単価の向上によるLTVの増加が期待できます。また、先述の口コミなどの例のように、ロイヤルカスタマーは広告宣伝においても大きな力を発揮してくれます。

3.価格競争を避けられる

ブランディングに成功すると、自社の商品・サービスについて明確な差別化が図れます。その結果、顧客は単に価格のみで商品・サービスを比較する傾向から、「この企業の商品だから買いたい」といった傾向へとシフトしやすくなります。

このように、市場における特別な価値を確立し、価格競争を抜け出すこともブランディングの重要な効果です。

4.企業イメージを高められる

ブランディングは、企業そのもののイメージアップにつながるのがメリットです。商品・サービスの競争優位性を高めるだけでなく、ステークホルダーからの信頼性も高まるため、取引の拡大や投資の呼び込みなどにも大きな効果を発揮します。

また、企業イメージが向上すれば、人材確保にも良い効果が期待できます。採用活動が優位に進めば、求人のための広告費や人材紹介サービス利用料といった採用コストも抑えられるのが利点です。

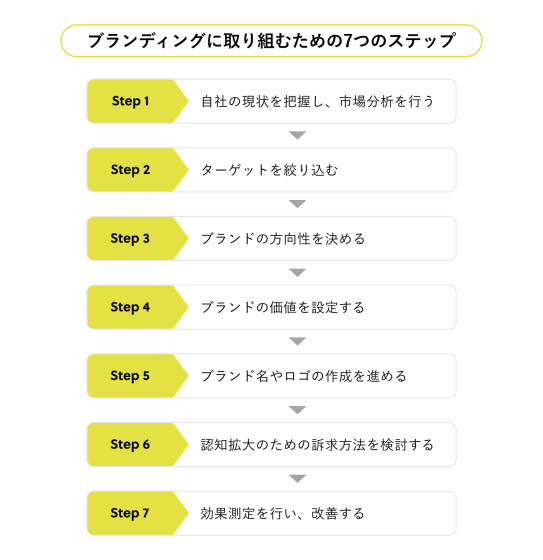

ブランディングに取り組むための7つのステップ

ブランディングは、一つずつ順を追って進めていくことが大切です。ここでは、以下の7つのステップで具体的な取り組み方を見ていきましょう。

1.自社の現状を把握し、市場分析を行う

まずは、客観的なデータに基づき、自社の抱える課題や強み、市場における立ち位置などを分析することが大切です。市場分析にはいくつかの方法がありますが、ここでは代表的な3つの手法をご紹介します。

■3C分析

「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの観点から現状を分析する手法です。市場や顧客の分析によって業界全体の動きを見通し、そこから競合の状態や他社の戦略、参入障壁などを把握し、自社の戦略を固めていきます。

■SWOT分析

「S」「W」「O」「T」の頭文字から始まる4つの側面から、自社の状況を分析する手法です。具体的には「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」によって自社の内部環境を、「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」によって外部環境を明らかにし、ブランディングの土台を探ります。

■PEST分析

「Politics(政治)」「Economics(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の4つの切り口を通して、自社の外部環境を分析する手法です。ブランディングにおいては社会的な制度や要請も大きな要素となるため、PEST分析による環境把握も欠かせません。

市場分析についてさらに詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

2.ターゲットを絞り込む

続いて、市場調査などの結果を踏まえ、自社のメイン顧客層となるターゲットを絞り込みます。ターゲットの絞り込み方には、大きく分けて「ボリュームゾーンの顧客層を狙う」方法と、「競合他社があまりターゲットにしていない顧客層を狙う」方法の2通りがあります。

ターゲットによって、競合やターゲットを取り巻く環境が変わるため、どのようなポジショニングを行うべきかの戦略が変わってくるといえるでしょう。

3.ブランドの方向性を決める

自社の現状を把握したら、「ブランドコンセプト」を決めて方向性を固めます。ブランドコンセプトとは、ブランドの価値を顧客に対して分かりやすく言語化したものです。

コンセプトを明確にすると、顧客への訴求力が強まり、社内でのイメージ共有も行いやすくなります。ブランディングの骨格にあたる要素でもあるので、できるだけ多くの候補を挙げて、企業の魅力や価値がもっとも良く伝わる言葉を探すことが大切です。

4.ブランドの価値を設定する

ブランド価値には、「顧客価値」「資産価値」「社内価値」の3種類があります。顧客価値は顧客視点による価値、資産価値は現時点における財務的な価値、社内価値は事業戦略や将来設計に貢献する価値のことであり、ブランドを長期的に成長させるためにはこの3つのバランスを保ちながら価値を磨いていく必要があるでしょう。

5.ブランド名やロゴの作成を進める

コンセプトが固まったら、顧客が認知しやすいようにブランド名やロゴを作成します。ブランド名やロゴは、ブランディングにおける要素の中でも顧客と接触する機会が多く、認知度の向上や親しみやすさの構築といった役割を持つ重要なポイントです。

そのため、競合他社と混同されないような独自性を持たせつつ、覚えてもらいやすいようにシンプルなデザインにまとめることも大切です。特に、ロゴはさまざまな場面で用いられることを想定し、拡大・縮小しても問題がないデザインを追求しましょう。ロゴについて、さらに詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてみてください。

6.認知拡大のための訴求方法を検討する

ブランドの認知を広げるためには、効果的な「タッチポイント」を探ることも大切です。タッチポイントとは顧客とブランドの接点のことであり、具体的にはWebサイトや口コミ、SNS、雑誌などの媒体を指します。

最適なタッチポイントは、ブランドが伝えたいイメージやターゲットの顧客層によって異なります。想定されるターゲットがどのような媒体を使っているかも十分に考慮して、最適なものを選びましょう。

7.効果測定を行い、改善する

ブランディングは定期的に効果測定を行い、施策の見直しや改善を図ることが大切です。ブランドがどの程度認知されているのか、定量的・定性的に調査し、客観的なデータをもとにブラッシュアップを続けましょう。

ただし、ブランディングの成果が表れるまでには一定の時間がかかります。施策を打ち出してから顧客に浸透するまでの期間を踏まえると、ある程度の中長期的な視点を持ってデータを収集することが重要です。

また、取り扱う商品・サービスによっては、シーズンごとに効果の差が生まれることもあるので、効果測定のタイミングもそれに合わせて検討しましょう。

ブランディングの成功事例

ここで、ニジボックスがサポートしてブランディングに取り組んだ事例を紹介します。

株式会社インフォデックス

株式会社インフォデックス様(以下、インフォデックス)とイグナイトアイ株式会社様(以下、イグナイトアイ)の経営統合に伴い発足した持株会社「Thinkings株式会社様(以下、Thinkings)」の社内外に向けた効果的なブランディング施策についてのご相談をいただきました。

ミッションとしては以下の通りです。

- 社内外に対し、統合は両社の歴史とカルチャーを重んじた上での「進化」だと伝える

- 「人が考え続ける」という組織のマインドを、最適なコピーとデザインに昇華する

- インナーブランディングも大切にする

このミッションのもと、Thinkingsという新しいブランドの立ち上げにあたり、各ステークホルダーへ打ち出すべきメッセージを具体化し、それをサイトデザインで体現することを主眼に置き制作しました。

制作期間の多くをコンセプトの具体化とビジュアルイメージのすり合わせに割き、インフォデックス、イグナイトアイ両社の関係者の皆様と何度も議論をしながらサイトデザインを作り上げました。

ご支援内容の詳細は以下の実績紹介ページをご覧ください。

株式会社リクルート

株式会社リクルート様は、『Airレジ』や『Airペイ』、『Airシフト』をはじめとする、業務・経営支援サービス『Air ビジネスツールズ』のブランドステートメントを守りながら、日々顧客体験をアップデートしています。

今回、『Airリザーブ』のタグラインリニューアルに際しても、ブランドを正しく理解し、ユーザーに対して新たな体験価値を提供できることを望んでおられました。

その中で、『Air ビジネスツールズ』のブランドを守りながら、新しいタグラインによって、ユーザーにサービスの魅力をより分かりやすく伝える」ことをミッションとし、ブランドのコアを守りつつ、今の世の中に合わせたタグラインにリニューアルしました。

タグラインリニューアルにおけるデザインプロセスの詳細は以下の実績紹介ページをご覧ください。

また、タグラインについて理解を深めたい方は以下記事もぜひご参照ください。

ブランドを向上させる3つのポイント

質の高いブランディングを行うためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。ここでは、ブランディングを成功に導くための基本的なポイントを見ていきましょう。

1.リサーチに十分な時間をかける

ブランディングを成功させるためには、十分なリサーチが必要となります。自社の強みを精査したり、競合他社の動向を調べたりするときには、客観的な視点で冷静に判断しなければなりません。

必要に応じて専門家の力も借りながら、正確なデータ収集と多角的な分析を行いましょう。競合調査やUXリサーチについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

2.ブランドのコンセプトを明確にする

ブランドコンセプトは「顧客にどのようなイメージを持ってもらいたいのか」を決定づける重要な要素です。あいまいなコンセプトでは、どのようなブランドであるかをイメージしてもらいにくく、自社の独自性を打ち出すことができません。

コンセプトは自社の強みや思いを十分に反映させるとともに、短く・シンプルに表現したキャッチコピーにまとめることが大切です。

3.顧客目線で自社の強みを打ち出していく

ブランドを確立するうえで、自社の強みや魅力を明確化することはもちろん大切です。しかし、社内の感覚にこだわるあまり、市場や顧客の視点を失ってしまえば効果的なブランディングは行えません。

戦略やコンセプトを検討する際には、顧客不在とならないように注意し、自社の商品・サービスに何が求められているのかを精査することが大切です。

ブランディングに取り組むときの注意点

最後に、ブランディングを行う際の注意点について見ていきましょう。

成果が出るまでに時間がかかる

ブランディングは、直接的に商品・サービスを売り込む施策と比べて、成果を実感するまでに時間やコストがかかります。そのため、商品・サービス名とブランドイメージが浸透するまでの取り組みは、中長期的な視点に立って行うことが大切です。

また、長期での取り組みになるからこそ、ブランドのコンセプトやロゴなどをコロコロと変化させるのは望ましくありません。焦って施策を実行するのではなく、まずはじっくりと調査・分析を行い、丁寧にブランドコンセプトを固めていきましょう。

必ずしも狙い通りにいくとは限らない

ブランドにどのようなイメージを持つかは、最終的には顧客の価値観や感覚に委ねられます。ブランディングを実施したからといって、当初の狙い通りのブランドイメージが醸成されるかは不確実といえるでしょう。

同じブランドであっても、景気の良しあしなどの外部環境によって正反対のイメージを抱かれる可能性もあります。そのため、ブランディング戦略を立てる際には外的要因なども考慮し、柔軟に立ち回る必要があります。

まとめ

ブランディングは自社の価値やイメージを高め、市場において競争優位性を確立する重要な取り組みです。ブランディングに成功すれば、顧客からの支持が集まりやすくなり、価格競争からの脱却を図ることもできます。

一方で、ブランディングは中長期的な取り組みとなるため、しっかりとした戦略が求められます。焦って施策を打ち出すのではなく、まずはきちんと市場や競合、自社の分析を行い、最適なポジショニングを見極めましょう。

ニジボックスではブランディング支援から手掛けるサイト制作をお手伝いしています。 「企業の独自価値を再定義したい」「ブランディングを通して社内の意思統一をしたい」といったお悩みはありませんか? 何から手を付けていいか分からない企業様や、どのようにWebサイトで表現したら良いのか悩んでいらっしゃる企業様に対して、具体的にどのような行動をとるべきか、ニジボックスが支援いたします。 まずは無料でご相談ください。

監修者

丸山 潤

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。