オウンドメディアを分かりやすく解説! 目的や作り方は?

リクルートや大手企業の実績多数!

ニジボックスの案件事例をご紹介!

マーケティングやブランディングの観点から、近年オウンドメディアに注目が集まっています。

本記事では、オウンドメディアについて、定義や運用する目的、作り方を解説します。オウンドメディアについて改めて理解しましょう。

目次

オウンドメディアとは

オウンドメディアは、「自社で保有しているメディア」のことを指します。つまり、公式サイトやサービスサイトも本来はオウンドメディアの一つです。

ただ実際には、オウンドメディアはブログや情報発信のためのメディアとしての意味で使われることが多く、マーケティング施策の一環として運用されています。

オウンドメディアと他のメディアとの違い

マーケティングで活用するメディアの種類としては、オウンドメディアの他に「アーンドメディア」「ペイドメディア」があります。この3つを総称して、「トリプルメディア」と呼びます。

アーンドメディアは、「信頼を獲得するメディア」という意味を持ち、SNSや口コミサイト、ソーシャルメディアなど、ユーザー発信のメディアや、ユーザーとの相互性を持つメディアのことです。ペイドメディアは、「有料のメディア」という意味を持ち、広告費を払うことで掲載できるメディアのことを指しています。

それぞれのメディアで、特性や得意分野は異なります。例えば、オウンドメディアは自社や情報に対する理解を深めるのに適しており、アーンドメディアは共感を広げる、ペイドメディアは認知を増やすことに向いています。

そのため、どれか一つのメディアではなく複数のメディアを活用することが、マーケティングを行う上で重要です。

オウンドメディアと公式サイトとの違い

先述の通り、広義では公式サイトもオウンドメディアの一つですが、オウンドメディアと公式サイトは一般的には分けて考えることが多いです。

大きな違いとして、メディアの役割があります。公式サイトは、商品・サービスの情報以外にも会社情報や採用情報など、顧客にとどまらず、株主・就職希望者など自社のステークホルダーに広く情報発信をしており、さまざまな役割を持っています。

一方、オウンドメディアは基本的にはマーケティングを主目的としており、顧客やユーザーをターゲットとして情報発信をします。そのため、コンテンツも顧客やユーザーに役立つ情報や購買行動につながるような情報がメインとなります。

ただし、公式サイトとオウンドメディアは一体型となっていることも多いです。

オウンドメディアの目的3選

オウンドメディアはどのような目的で運用されるのでしょうか。代表的な目的を3点ご紹介します。

1.集客・接触機会を増やす

SEOがきちんと行われているオウンドメディアを運用すれば、自然検索流入から集客や接触機会を増やすことができます。

Googleなどの検索エンジンでは、ユーザーがさまざまな疑問の解決法や欲しい情報を検索しています。その検索結果画面の上位に自社のメディアのコンテンツがあれば、自社を知らないユーザーもオウンドメディアに流入し、自社を知ってもらうきっかけを増やせるということです。

2.周辺情報の発信

公式サイトの商品・サービスページに、商品の活用方法や周辺情報を加えると、コンテンツのボリュームが増え、かえってユーザーを混乱させてしまうかもしれません。

その際にもオウンドメディアは有効といえます。商品・サービスの直接的な情報ではないが、有益な情報を発信することに適したメディアだからです。

また、周辺情報を発信することで、ユーザーの課題を解決できれば、自社のブランド力の強化にも貢献してくれます。オウンドメディアのファンを増やすことは、結果的に自社のファンを増やすことにもつながるでしょう。

3.問い合わせやリードの獲得

オウンドメディアに、無料相談や資料請求などの問い合わせ機能を持たせることで、自社への問い合わせ・リードの獲得に貢献してくれます。

問い合わせ・リードを獲得したい場合は、コンテンツにCTA(行動喚起をするボタンやバナー)を設置しましょう。オウンドメディアには自社の商品・サービスを知らない人が多く流入してくるため、適切なCTAで自社商品ページや問い合わせページへの導線を作ると、より効果的です。

CTAについて詳しく知りたい方はこちらも参照してください。

オウンドメディアの3つのメリット

ここからは、オウンドメディアのメリットについて3つ紹介します。

1.マーケティング費用を最適化できる

認知やリード獲得において、ペイドメディアは即効性があり、多大な効果をもたらします。ただし、ペイドメディアの場合は、情報を発信するために費用がかかり続けてしまうという側面も持っています。

一方、オウンドメディアは自社のメディアなので、発信するための費用は基本的にはかかりません。そのため、オウンドメディアから流入・リード獲得を生み出せれば費用をかけずに集客できるということです。

2.潜在顧客への認知拡大や接触ができる

周辺情報を発信することで、潜在層にアプローチしやすいのもオウンドメディアの特徴です。

例えば、住宅メーカーのオウンドメディアで、「賃貸 家賃高い」というキーワードに対してコンテンツを作ったとしましょう。家を欲しいとは思っていないものの「家賃が高い」と悩んでいるユーザーに対して、自社を知ってもらうきっかけを作れます。

その時点では潜在層ですが、「賃貸の家賃が高いから戸建を考えよう」となれば、ユーザーは顕在層になり自社も認知してくれているという状態にできるということです。

自社の商品やサービスへのニーズが顕在化している顧客以外にも認知を拡大したい場合は、オウンドメディアは効果的な施策といえるでしょう。

3.ブランドの強化につながる

オウンドメディアで、質の良い情報やユーザーにとって有益な情報発信をすることで、自社のブランドの強化につながります。

商品を売るだけではなく、ユーザーの課題解決においても貢献してくれる企業と見てもらえるからです。オウンドメディアの質は自社のブランドにも影響するため、データの正確性、独自情報のコンテンツ、ニーズを満たす情報量など、質の良いコンテンツを作り、質の良いメディアにできるよう運用していきましょう。

オウンドメディアの2つのデメリット

ここからは、オウンドメディアを運用するデメリットを2点紹介していきます。

1.成果が出るまでに時間がかかる

自社の認知拡大やリード獲得を目的としてオウンドメディアを制作する場合、一般的にはSEOを行うことで、検索エンジンからの流入数を増やしていきます。

しかし、SEOはすぐに成果が出るわけではありません。質の良いコンテンツを多数作り、Googleなどの検索エンジンから「質の良い情報が掲載されているサイト」と認められて、初めて検索画面の上位に表示されるからです。

そのため、オウンドメディアは、成果が出るまで時間がかかることを想定して運用しましょう。

2.初期の構築や運用に労力がかかる

SEOを行い、流入やリード獲得を目的としたオウンドメディアは、初期の構築に専門的な知識を必要とします。そのため、専門知識を持った人材のアサインなども含めて、サイト構築には労力を要します。

この労力を軽減するツールとしてCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)があります。CMSを活用すれば、専門知識がなくてもSEOを行ったサイト制作が可能なので、このようなツールも活用していきましょう。

また、オウンドメディアの運用では、定期的にコンテンツ制作をして情報発信することが必要なため、構築後も労力がかかるということには注意してください。

CMSについて詳しく知りたい方は、こちらも参照してください。

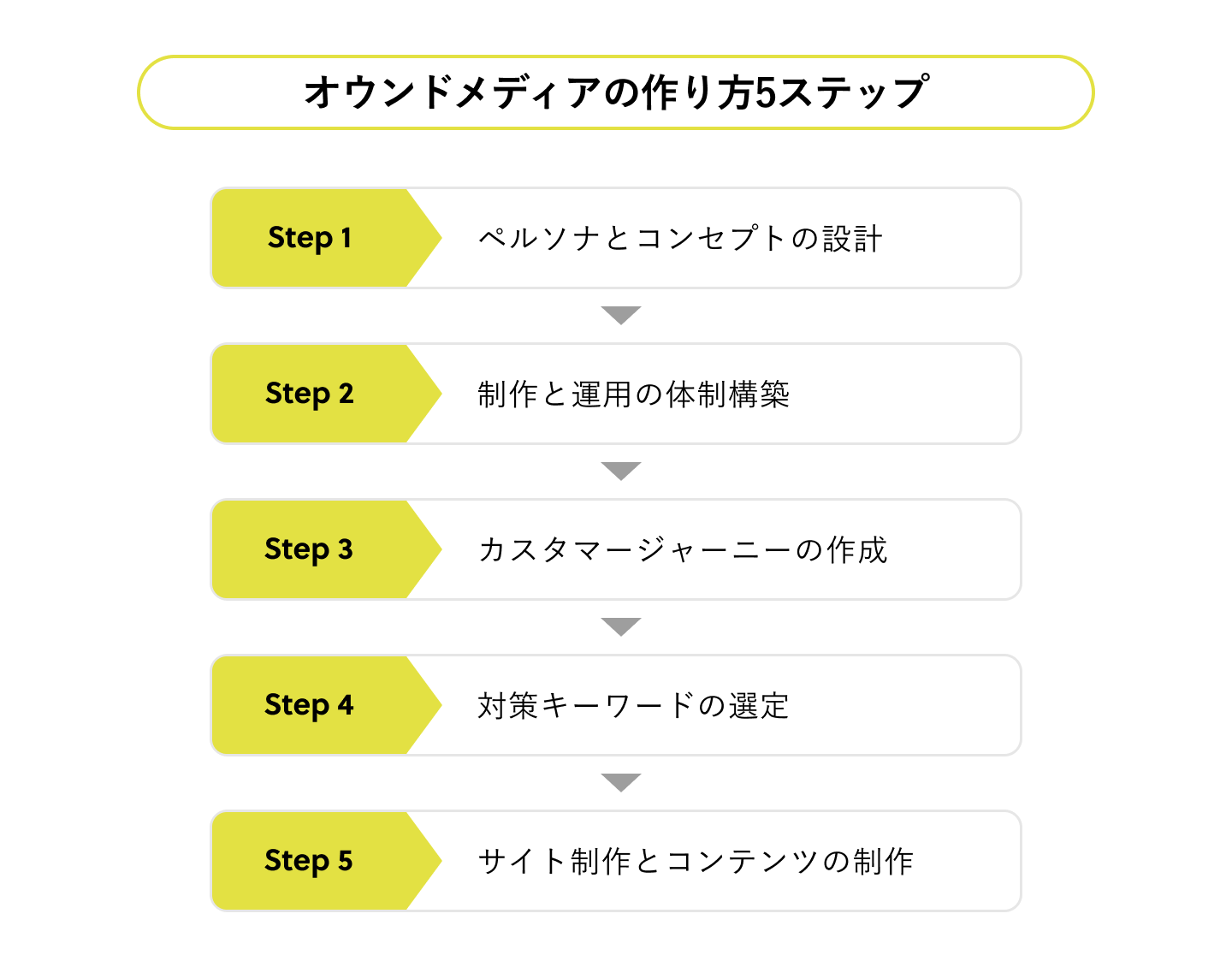

オウンドメディアの作り方5ステップ

ここからは、オウンドメディアの作り方を5つのステップに分けて紹介します。

STEP1.ペルソナとコンセプトの設計

まずは、オウンドメディアのペルソナを決めましょう。自社の商品・サービスのペルソナと類似することが一般的ですが、潜在層など、より広いターゲティングをする場合、ペルソナが複数生まれることもあります。

ペルソナを設定する上で、どんな悩みやニーズを持っているかまで想定できると、その後のコンセプト設計やキーワード選定、コンテンツ制作においても役に立つでしょう。

ペルソナが決定したら、オウンドメディアのコンセプトを決めます。オウンドメディアにおいてのコンセプトとは、大まかにどんな情報を発信するかということです。

コンセプトが決まれば、サイト構造や機能などの方向性も決められるようになります。

ペルソナについては下記の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。

またニジボックスでは、ペルソナの情報をまとめるペルソナシートの作り方とテンプレートをまとめたPowerPoint資料を配布しています。

シンプルな作りなので、簡易的にすぐ作成したい人におすすめです。

STEP2.制作と運用の体制構築

コンセプトが決まったら、オウンドメディアの制作体制を構築します。

社内の体制構築とともに、サイト制作を外注する場合やCMSを活用する場合は、外注先やツールの選定も行っていきましょう。

オウンドメディアは、サイト制作後もコンテンツの追加や更新などの運用が必要です。運用体制も合わせて構築しておくと、サイト制作後もスムーズに運用できます。

運用体制を構築するためには、コンテンツの追加頻度など運用計画を立てておくと決めやすくなります。例えば、月に2本のコンテンツを追加するのと10本追加するのでは、コンテンツの制作などの作業量が変わるということが起こるからです。

予算や運用方針、スケジュール感も決めた上で、運用体制を構築すると良いでしょう。

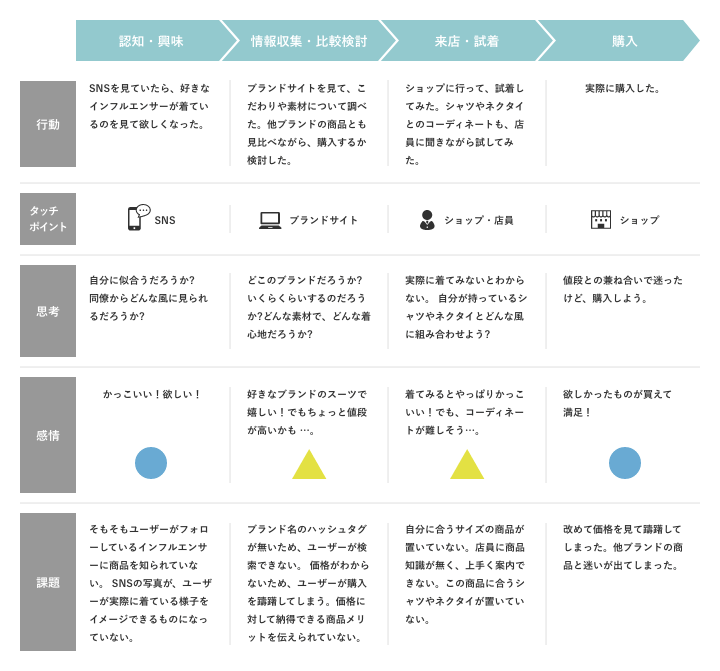

STEP3.カスタマージャーニーの作成

オウンドメディアが、自社のマーケティングプロセスの中でどのような役割を担うのか、オウンドメディアを組み込んだ状態でカスタマージャーニーを作成しておくと、より効果的に活用できるでしょう。

オウンドメディアの目的を、自社の認知拡大に置いている場合でも、他の効果をもたらしてくれることもあります。例えば、SNSでオウンドメディアのコンテンツを紹介すると、興味喚起をもたらす役割を与えられます。

このように、他のメディアとの連携も考えながら、カスタマージャーニー上でどのような役割となるかイメージしていきましょう。

また、オウンドメディア内でのカスタマージャーニーを考えることも重要です。オウンドメディアは認知から行動までを起こすことができますが、そのためにはSEOのためのコンテンツの他に、CTAやサービス紹介ページなども関わってきます。

SEOのためのコンテンツ、CTA、リード獲得のためのコンテンツ、リードの種類(無料相談や資料請求)などを設計していきましょう。

カスタマージャーニーマップについては下記の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。

なお、ニジボックスではカスタマージャーニーマップの作り方とテンプレートをまとめたPowerPoint資料を配布しています。ぜひご覧ください。

STEP4.対策キーワードの選定

SEOを目的としている場合は、対策するキーワードを選定していきましょう。

ペルソナやサイトコンセプトの設計に沿って、キーワードを選定していくと良いです。Googleのキーワードプランナーを活用すれば、各キーワードが、月にどれくらい検索されているかのボリュームを知ることができます。

検索ボリュームが大きいキーワードは、検索順位で上位を獲得できれば、流入増に大きく貢献してくれますが、一般的に上位獲得の難度が高いキーワードともいえます。キーワードの月間検索ボリュームなども参考にした上で、キーワードの選定を行うと良いでしょう。

STEP5.サイト制作とコンテンツの制作

サイト制作の体制やツールが決定したら、実際にサイトを制作していきます。ペルソナやコンセプトに沿って、サイト構成やトンマナ、デザインなどを決めて制作していきましょう。

同時に、オウンドメディア公開時に発信するコンテンツも制作していくと、よりスムーズにオウンドメディアとしての機能を開始させられます。

オウンドメディアの4つの運用ポイント

ここからは、オウンドメディアを運用する上でのポイントを4点紹介していきます。

1.長期的な運用を前提とする

SEOやリード獲得を目的としたオウンドメディアは、すぐに成果を出せるものではありません。コンテンツの量や質を高め続けて、初めて流入やリードの獲得ができるようになります。

そのため、計画段階から長期的な運用を前提としましょう。特に、費用対効果において、すぐに他の施策と比較して良い効果を得るのは難しいです。どの程度の期間が経過した段階で、費用対効果を求め始めるのかをイメージしておくと、安心して運用できます。

また、KPIやモニタリングする指標もフェーズによって異なることもあります。例えば、初期でCVをモニタリングしても、CVが発生しない状態がしばらく続いてしまうかもしれません。

その場合、初期はPV数やUU数などをKPIとお置いて、オウンドメディアが成長した段階でCVをKPIとしておくと、効果的にモニタリングできるでしょう。

2.定期的にコンテンツの追加や見直しをする

特に、SEOを目的としたオウンドメディアの場合は、定期的にコンテンツの追加や見直しをすることが重要です。

SEOは、オウンドメディア全体のコンテンツの質や量が問われます。そのため、コンテンツを追加して、コンテンツ量をしっかり増やしておくことも重要です。また、コンテンツで発信している情報の量や質が、ユーザーが満足できるものであるかも見直していきましょう。

オウンドメディアの計画時に、コンテンツの追加や見直しについて頻度などのスケジュール感をイメージした上で計画しておくとスムーズに運用できます。

3.ユーザーファーストでコンテンツを制作する

オウンドメディアは、ユーザーにとって有益な情報や役に立つ情報を発信することが重要です。

例えば、リード獲得を目的としているからといって、自社商品やサービスを紹介するコンテンツばかりを作ってもあまり効果的とはいえません。ユーザーの課題解決やニーズを満たせるコンテンツ作りを心がけてください。

ユーザーファーストのコンテンツで、オウンドメディア自体のファンを作ることが、将来的にリード獲得や自社のブランド強化につながっていくでしょう。

4.目的に沿ってPDCAを回す

オウンドメディアを運用する上では、Google Analyticsなどを使用して、効果測定をしっかりと行うことをおすすめします。

効果測定をした上で課題を抽出し、解決するための施策を続けることが、オウンドメディアの運用では重要です。KPIをあらかじめ決めた上で、効果測定と課題抽出、施策の実行を続けていきましょう。

KPIは、オウンドメディアの目的に沿って設計すると良いでしょう。例えば、リード獲得を目的としているのに、PV数ばかりを追っても意味がありません。CV数やCVRなども測定した上で改善していくことが重要なのです。

まとめ

本記事では、オウンドメディアの意味や目的、運用のポイントなどを解説してきました。

自社商品・サービスの認知拡大、ブランド強化、リード獲得など、オウンドメディアはマーケティングにおいてさまざまな貢献をしてくれます。自社のマーケティングを強化する上でも運用を検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、やみくもにオウンドメディアを運用しても効果があるとはいえません。しっかりと計画を立てた上で、コンテンツ追加などの運用を継続し、効果測定や改善を続けることが成功のポイントとなります。

ニジボックスではサイト制作や開発における、情報設計やビジュアル設計といったUIデザイン面に加えて、ユーザビリティテストなどによるUX観点やLP改善のご支援を行っております。

下記にて、ニジボックスがクライアント課題に伴走する中で、磨き上げてきたUI UXデザインのプロセスや支援事例の一端を資料として一部ご紹介しています。

ご興味を持たれた方はぜひ、下記ダウンロードリンクよりご参照ください。

監修者

丸山 潤

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。